合意形成がうまくいっていない。民主主義の根幹の問題だ。

必ずしも課題解決につながらない政策が選択され、課題は放置されるどころか更に問題が深刻化している。

まちづくり=都市計画の問題もその一つだ。

アパート経営をしている方が、空き住戸に困っているという話しは良く聞く。植え込みに花や樹木をたくさん植えて、外観にも気を使っているステキな低層マンションだって入居者がなかなかうまらないようだ。アパート経営における空き住戸は、ある意味、財産権の問題でもある。

アパート経営における空き住戸は、ある意味、財産権の問題でもある。

_____________________________________

空き家が増えている。

(更地でなく)上物が建っていると固定資産の評価額が1/6だとか、イロイロ要因はあるけれど、要は、世帯数より住宅戸数の数の方が多いと言うことだ。

1990年代は、まだ、東京都にも都市のキャパシティーという概念があったようだが、改定になる東京都の都市計画マスタープランでも、東京都は、更なる集中を目指していて、1都6県の人口を更に都心部に呼び込むプランを作ろうとしている。

立地の良い=人気のある場所の容積率を上げるなど規制を緩和して、そこに集合住宅を作り周辺から人を呼び込むという図式だ。

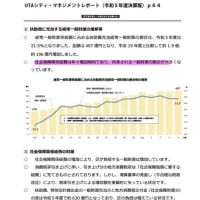

人口減少のグラフはあちこちで見るが、東京だけは地方に比べて減らないのは、周辺の人を寄せ集めているからだ。

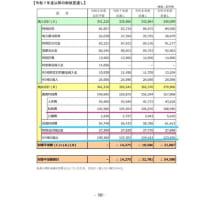

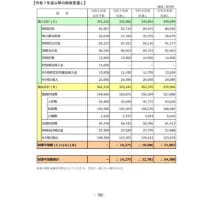

将来人口推計(総務省HPより)

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_1_1_02.html

我が国の総人口は、今後、長期の人口減少過程に入り、平成38(2026)年に人口1億2,000万人を下回った後も減少を続け、60(2048)年には1億人を割って9,913万人となり、72(2060)年には8,674万人になると推計されている(図1-1-3)。

「住みたいところに住めるのだから良い」と思っていると、様々なところにひずみが出てくる。

◆一つは資産価値の問題だ。

集中するところは資産価値が上がる。

人気が出るからという側面もあるが、容積率を上げてこれまでより大きな床面積の建物を建てられるようにしているのだから、その分資産価値が上がるのは当然だ。

容積率が100%だった土地が200%になれば、今までより倍大きな建物が建つ。

ただし、そこが居住用資産なら、固定資産税負担が増えるので必ずしもいいことばかりでは無い。

場合によっては、隣に大きな建物が建ち、日当たりが悪くなったり、人の出入りが増え何かと騒々しくなったり、風害が生じたりするかもしれない。

◆資産価値が変わると税収が変わる。

集中して資産価値が上がったところは、固定資産税など税収が増える。

一方で、周辺の人口を取られてしまった地域は固定資産税評価額が下がり税収が減るかもしれない。

最悪の場合、税収の大きな変化を防止するため、評価額をあまり下げないことも考えられる。そうなると実勢価格は下がり思った金額で売却できないのに固定資産税負担ばかりが増えることも考えられる。

建屋があると1/6にしている評価額の優遇をやめようという動きもあるので、そうなると更に固定資産税負担が重くなる。

東京に集中させておいて、空洞化した周辺部の税収が減ることを防ぐため、評価額を上げる図式に読めるがどうだろうか。

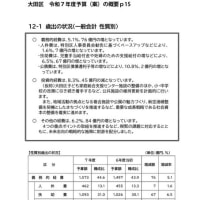

◆自治体の人口変化・年齢構成変化に伴い、インフラ規模、費用負担が大きく変わる

ただでさえ、都市部の高齢化が課題になっているが、周辺から主に都心部に不動産を購入できる若い世代を中心とした人たちが流入すると、周辺部の高齢化が更に深刻になる。

年齢構成が大きく変わるとそれに伴う学校や保育園、高齢施設など公共サービス受給者の年齢構成や人数も変わる。

来年度から介護保険が改正になる。

要支援の方たちを自治体の地域支援事業としてボランティアなどで支える仕組みに移行する可能性が高い。

地域性を配慮せず、地域の高齢者を地域で支えることには無理があるが、都心部集中はそのバランスを更に欠く地域を作ることにならないだろうか。

_______________________________

これを制度や計画で支えるのが都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針だ。

先日の大田区都市計画審議会に、東京都から意見照会されている「都市再開発の方針」「住宅市街地の開発整備の方針」について諮問された。

議員6名と学識経験者6人区民・関係行政機関の職員の計18人で審議する。

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/toshikeikaku/toshi_shingikai/26nendo/20140829093235391.files/meibo20140826.pdf

都市計画の問題は、制度も複雑でわかりにくいうえ、財産権に関る問題でありながら、昨今は、開発側の経済的利益で進められる傾向にある。

審議会に置いても、専門家の意見もほとんど出されず、議員も行政の要望にとどまり、諮問された内容の目的や大田区に与える影響など本質的な問題は明らかにならなかった。

本来、都市計画は、私たちがどのようなコミュニティーをつくりあげているかという目標の上に、それを誘導する政策として位置づけられるため、非常に重要だ。

しかし、これから始まろうとしている都市計画は、コミュニティーについて全くふれられないまま、東京への集中を可能にするために作られている。

そもそも、再開発はインフラ整備を伴い財政負担を強いるしくみになっている。

あちらもこちらも再開発すれば、それだけ税負担も大きくなる。ところが、いくらかかるのかは、全体の絵がえがかれてから出ないと出てこない。

PARCの内田聖子さんはTPPを「ぼったくりバー」と表現しているが、この再開発など規制緩和による東京集中策も、それに近い感じ。

メニューも料金表もないのに、良い店ですよ~!と店に入って法外な「税負担」という請求書。しかも、請求書は、私たち個々に○○代として来るわけではなくて、あとから、税金という形で明細無く収入から支払うことになる。

こういう本質的なことを合意形成の場で議論していかない限り問題はさらに深刻になるばかりだろう。