日本の中でルールの違いを住民に断りなく決める国家戦略特区は、不公平を容認する制度と言っても良い。

岩盤規制を取り除くためなら仕方ないと言う理屈が通るなら、憲法改正だって特区でしてしまおうになりかねない。まあ、だから解釈改憲なのだろう。

というわけで、今日は、23区中9区だけを特区とした経緯が財政論の崩壊を意味する理由について。

______________________________________

実は、私は特区の問題についてかなり早くから注目してきている。

というのも、大田区が、国家戦略特区のひとつ前の制度、総合特区(の中の国際戦略特区)の区域に指定されていたからだ。

大田区が、羽田空港跡地に効果の見えない箱物を建設するというので、大田区議の時、所管「羽田空港対策特別委員会」を選んだ。当初は、効果の見えない無駄な公共事業的認識でいた。

ところが、委員会に報告されてくる内容は、無駄な公共事業どころの話では無かった。

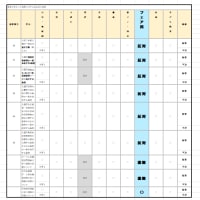

【東京23区で9区が国家戦略特区になると残りの14区の税収が減る】

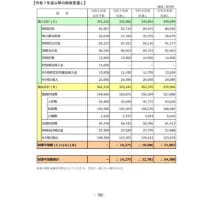

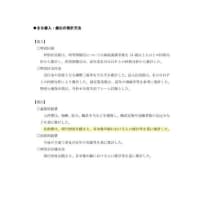

平成24年の8月の大田区議会「羽田空港対策特別委員会」で私は国家戦略特区のひとつ前のアジアヘッドクオーター特区における税制優遇策について以下のようなやり取りをしている。(全文は、最後に掲載)

◆奈須

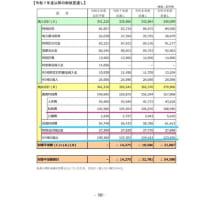

法人事業税不動産取得税固定資産税など、税制優遇で税収が減る。

減れば、特区に指定された地域だけでなく、(東京都は都区財政調整制度と言って、固定資産税、法人住民税などはいったん東京都が集めた後で、23区との間で、都=45%、区=55%に分けることになっている。ので)残りの区にも影響するが23区での協議なしに行っている。一部の区と東京都だけで決めていいのか。

◇大田区

非常に難しい質問。23区の立場から言うとやはり影響はある。

役人の言葉の一つに、「難しいこと聞かないで」というのがある。

当初は「う~ん、私よりずっと賢い役人にも分からないことがあるのか???」と意味不明だったのだが、次第にそれが、正論だが答えにくいので困らせないで的なニュアンスが含まれていることを知る。

この時の答弁でも、大田区は、一部の区で決めた減税措置は、他の区に影響すると答弁している。

【都民の合意(=議決)無き地方税減税】

特区での施策は、最終的には税収に影響する。

しかも、減税や免税、補助金といった措置をとっているので、特区内には得する人ができる。得する人がいるだけでなく税収が減るので、住民サービスに影響し、「損」する人が出てくる。

減税を決めたのがその自治体の施策で、住民が合意しているなら、それは民主主義というものだ。

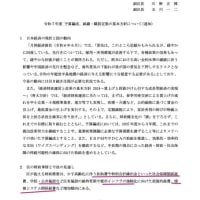

地方税法は、地方税の変更は条例で無いと出来ないと定めている。

議決=住民の合意が有れば、地方税は増やしたり減らしたりして良いですよという地方税法は、理にかなっている。

ところが、特区の問題の一つは、この議決をしていないことだ。

東京都は固定資産税減税について議決していない。

【23区の財源を東京都と一部の区(特区指定された9区)で決める不公平の根幹

~都区財政調整制度~】

しかも、複雑なことに、東京都の固定資産税の問題は、都だけの問題では無い。

普通、固定資産税は、市町村という基礎的な自治体の財源で23区各区が集めれば良いところだが、東京都が徴税している。23区の場合には東京都が集め23区に分配(これを調整と言っている)しているのだ。都区財政調整制度というしくみがあるからだ。

東京都は、集めているので、「自分のもの」だと思っているようだが、少なくともかたちでは23区は基礎的自治体だし、この財政調整制度は23区と都との協議のものとに成り立っているので、変更には合意形成が必要だ。

東京都 都区財政調整制度

http://www.metro.tokyo.jp/PROFILE/SHIKUMI/shikumi_08.htm

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2014/01/70o1h100.htm

特別区長会 都区財政調整制度の概要

http://www.tokyo23city-kuchokai.jp/seido/gaiyo.html

ところが、固定資産税100%減税について、23区間での協議は一切なく決められている。

【無視された合意形成:民主的手続き】

民主主義の視点から言えば、

固定資産税の100%減税などという問題があれば、

①東京都が23区に打診

②23区各区が持ち帰り、区民や議会と協議、合意形成(形としては、議会に諮る、住民説明会をする、パブリックコメントをとる、審議会を立ち上げ諮問する等々)

③23区間で協議

④23区と東京都で協議

⑤東京都が都民や議会と協議、合意形成(住民説明会をする、パブリックコメントをとる、審議会を立ち上げ諮問する等々で、最終的に条例により議決)

といった合意形成の手続きが取られることが必要だ。

しかも、今回の場合、減税等は23区一律で無い。

特区に指定された区域の減税で、他区の税収が減る可能性が高いのだ。

9区指定の背景には、特区指定の際に、合意しなかった区もあったと聞いている。移民に直結する外国人受け入れに関る規制緩和が盛り込まれた特区の影響を考えてのことだと思われる報道があった。

であるなら、なおさら、23区間の協議が必要になる。

ところが、①~⑤までの手続きは一切取られていない。

【自治権拡充に逆行】

~戦前の戦時体制として作られた都区制度~

なぜだろう。

一つは、東京都と23区の関係がいい加減になっているということだろう。

23区が東京都の内部団体化している。

23区は基礎的自治体として、区議会議員も区長も選挙で選ばれている。

川崎市高津区や、横浜市港北区とは違うれっきとした自治体だ。

世田谷区など人口80万人を超え、政令市を目指してもおかしくない。

にも関わらず、本来、23区固有の財源であるはずの固定資産税の100%減免さえ、東京都の言いなり、議論にさえならないとは、都区の関係は、形骸化し、23区が東京都の内部団体となり下がってしまったということか。

今、23区政の主要ポストに東京都の息がかかる人が増えてきている。先の練馬区長選挙でも東京都の元幹部職員が自公推薦で当選した。他区でも都議会議員出身の区長、都の職員が各区に入るケースが増えてきている。23区の課題は自治権拡充だが、今や内部団体に戻ろうとしている(ように見える)。戦前に戦時体制として作られたのが都区制度だが、こうして、東京都の言いなりの内部団体化している状況をみると、その戦前に戻ろうとしているようで、非常に良くない状況であると感じる。

【特区は民主主義の合意形成を特別に省略する区域?】

もうひとつは、特区だからか。

これまで日本が構築してきた民主主義の合意形成の外で意思決定できるしくみが特区ではないか。

国家戦略特区を提案した竹中平蔵氏は、「ミニ独立政府」が出来たと表現している。

国家戦略特区諮問会議と区域会議が意思決定を担うからだ。

予算は経済財政諮問会議がおさえ、制度は国家戦略特区諮問会議と区域会議がおさえたかたちだ。

そうした文脈から、日本の民主主義の形骸化が見えてこないだろうか。

経済的に遅れた地域の底上げに使われる特区だが、首都東京が指定されているところにも表れている。本来なら法改正で対応すべきだ。

大田区は、内閣府との協議にある意味嬉しさ感があるように思う。

地方分権、国と地方は対等などと言うが、実際のところ、補助事業などお金の関係になれば区は国にも都にも頭が上がらない。

しかし、特区はトップダウンの経済政策だ。政府はがっちり経済界、中でも規制緩和を目指す多国籍企業と手を結んでいる。自治体も「規制緩和推進の流れに乗っかっていれば」、「行政機関である国」とは対等、あるいは、イニシアチブをとれる存在になれるように感じる。ハレの舞台。

経済界と手を結ぶ政府と議員と官僚と地方自治体と。

住民の声は誰がどう届けるのだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参照:議事録 平成24年 8月 羽田空港対策特別委員会-08月17日

◆奈須 委員 具体的な中身に入るのですけれども、ここにいろいろな税制、投資促進税制であったりとか、さまざまな多分優遇策みたいなものによって投資を呼び込む枠組みになっているように思うのですが、それぞれの想定ボリュームというか、金額というのはどのぐらいなのでしょうか。

◎玉川 空港担当課長 税制の部分でのボリュームというご質問でしょうか。今回、2点、研究開発の部分と、それからインターナショナルという部分が出ておりますが、税額控除という優遇策を講じると。これは総合特別区域法で、こういった場合には税制優遇を行います。この規定を受けまして、租税特別措置法で詳細が決められております。

ですから、決められた投資を行った際の償却資産の扱いについて、20%を限度に税額控除を行うという規定になっておりますので、金額としてどれぐらいということではなくて、適用される投資というものが決められていて、それに対する税額控除として20%を限度とするという枠組みの中で運用が図られるものと理解しております。

◆奈須 委員 税制優遇ということは、税収が減る ということですね。国税については、どうでもいいとも言いませんけれども、少なくとも国税で幾らなのか、自治体、東京都全体で幾らなのかというのは、こうした計画においては想定されるべきだと思うのです。特に私は、この間非常に不満だと思うのですけれども、さっき合意したとおっしゃっていましたけれども、27ページの「地域において講ずる措置」のところには、法人事業税、これは東京都の都税だからいいのですけれども、不動産取得税、この固定資産税。これは23区の固有の財源なのです。

確かに財調で45、55で分けられると思いますけれども、こういうものを23区との協議なく、先ほど28ページの関係者で見ると、一部の自治体ですね、23区の中でも。こうした中で、いわゆる23区の財源に大きくかかわるようなものについて、一部の自治体と東京都だけで決めていいのかという問題意識と、しかも影響額が幾らになるかすら、今、こうやって委員会の中でお答えいただける段階にもないにもかかわらず、こういうやり方というのはどうなのでしょう。まさに東京都主導で23区は黙っていろと、こんなふうにも見える構図なのですが、大田区はこれでいいと思ってやっているのでしょうか。

◎川野 空港担当部長 今のご質問については、非常に難しい問題だと思っています。23区の立場からいうと、やはり財調とか影響はあると思います が、今回の制度については、新たに東京に進出してくる外国企業に対しての特例措置になりますので、例えば固定資産税、都市計画税についても、一定の期間は減額しますが、それ以降についてはきちんとした課税がされるような制度になっています。そういう意味では、現在までのところに対して減額ということではなくて、5年間減額になるけれども、その後は増額になるのですから、23区の立場においては将来的にはプラスだと私は考えてございます。

◆奈須 委員 で、そこの場面に行くわけなのです、私も。で、帳じりが合うかという話なのです。いわゆる減額を一定期間とすると。その後、では、外資を呼び込めるのかと。この委員会でも言っているのですが、企業がこちらにいらしてくださって、事業をしていただくのかというのが問題というか、課題だと思うのですが、この中身を見ていると、私は、バブルの再来を期待しているのかと。いわゆるたくさん建物を建てるということだけがあって、しかもイ、ロ、ハ、ニのところの、いわゆる現在既にでき上がっていたり、これからスタートしている事業というのは、既に建物を建てますと。

では、どうやって床を埋めましょうかということをこのアジアヘッドクォーター特区の中で誘導してあげましょうという、私はいつもばば抜き状態と言うのですけれども、新しい開発ができるとそこに移動していくと。六本木ヒルズがそうでした。ミッドタウンができたら、六本木ヒルズががらがらになってしまったと。そういう形で、新しいところ、新しいところにどんどん行くと。とりあえずつくって、売ったりするところは、そこで利益回収できるわけですから、いいわけで、見てみると、ここの地域協議会の構成員は皆さんがディベロッパーさんです。

だから、皆さんはつくって売って利益を上げればいいし、そこに外資の方も一時的に投資をして、そこで利益を上げればいいと。そうすると、では、今おっしゃっていた一定期間は減税でいいとして、では、その後に残ってどうやって東京で税収が上がっていくかという図が全然見えないのです。今の日本の政治というのは全部そうです、政策が。その後の構図というものはどういうふうに考えていらっしゃるのかというのが1点。

いわゆるこれは経済成長の教科書的なというか、セオリー的なよくあるパターンなのですけれども、では、この経済成長による恩恵は誰が受けるのかという、そのあたりを何かこの委員会が始まってからずっと私は、「なあに」と伺っているような気がするのですけれども、いまだに出てこないと。先ほどからいろいろおっしゃっている方も、多分都民とか区民とかいうお話が出てくるのは、では、そこに雇用がどのぐらい創出され、今、どんどんグローバル化だとか言っていますけれども、結局はこうやって海外移転をしながら空洞化していくという中で、しかも、大きな流れでいえば、日本は金余りなのです。投資先がないという状態の中で、なぜ今ここで外資を呼び込まなくてはいけないのかということを考えたときの、その外資というのは決して長期的な投資ではないのです。短期的なもので、一時的に投資をして、そこで利益さえ回収すれば、さっと逃げてしまう。いわゆるバブル的なものなのです。それを東京都がやっていいのか、23区がやっていいのか。しかも、23区全部ではなくて、そのうちの一部だけの23区の中の区がこういうことをしていいのか という問題意識があるので、では、そうではないのですというところを教えていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。

◎川野 空港担当部長 また非常に難しいご質問をいただきましたけれども、これまでの傾向については、今、委員がご指摘のとおり、円高とかデフレーションの中で、企業の海外移転というのはすごく活発化して、産業の空洞化を加速化させているような状況で、それは都市部においてはかなり顕著だと思っています。この状況のほかに、今、日本の全体を見ていくと、人口に占める65歳以上の高齢者の割合もこれからどんどん増えていくということで、諸外国に比べても、超高齢化社会が日本に対しては到来するという状況の中で、このまま人口減少と、また少子化の同時並行については、経済成長の中で非常に大きな原点である生産年齢人口の減になっていくということも想定される中で、今、その経済自体がグローバル化している中で、日本企業だけの活性化というよりも、外国資本も持ってきた中で、国境を越えた資本や労働力の移動も活性化させて、貿易も商品、サービス、取引等も通じて経済のグローバル化を図っていこうというのが東京都の考え方でございました。

その中で、今、では、経済波及するために一時的にいるだけという発想というのは、やはり私も問題があると思っておりまして、日本にいていただかなければならないので、そういう意味で、東京都は防災・災害に対する脆弱性ですとか、生活環境の改善ということで、外国人ビジネスマンも東京に住んでいただけるような環境にしようと今回の計画の中で入れております。誘致している企業についても、これから世界の産業を引っ張っていくような最先端産業でありますし、R&Dという研究開発型の企業の誘致を基本にしておりますので、そういう意味で、大田区が乗れるということでいえば、大田区はそういった先端産業とかR&Dに対して基盤産業を持っているわけです。それと連携することによって、大田区の企業がこれからも取引拡大、市場拡大をしていくような一つの機会として捉えることができるということで、今回、東京都の区域計画の中に大田区も入れてほしいという話を去年ずっとしてきたわけでございます。

そういった中で、そのほかの経済波及については、そういった企業間の連携のほかに雇用の創出というのも間違いなくあると思っています。外国企業が日本に来たときに、外国ビジネスマンも当然入ってくるのですけれども、その比率というのは、ちょっと港区のたしか資料を過去見たときに、6%から8%ぐらいの間で外国人ビジネスマンが入ってくるのですけれども、それ以外については日本人の雇用になるのです。そういう意味では、外国企業が東京に入ってくることによって新たな雇用も出てまいりますし、外国企業と日本の中小ではなくて、大企業同士のコラボレーションというのもありますので、そういった視点でこれから見ていく必要があるかと思っています。

それからもう一つ、数字の問題でございますが、ここのところについては、大田区として算出するというのは非常に難しいと思っています。東京都もある程度定性的な数字を今出していますが、その数字を見る限りでは、何もしないで待っているよりは、きちんとしたこういった政策を打ちながら、やはり海外、国際的な競争力として外国と闘っていく必要があるのかと思っておりますので、ここは大田区としては、きちんと都の政策と連携をして、一緒に地域の活性化に向けた働き、取組をしていきたいと考えているところでございます。