981-3302宮城県黒川郡富谷町三ノ関字坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本キリスト教 富 谷 教 会

週 報

年間標語 『いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝しましょう。』

聖句「どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝をこめて祈りと願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。」(フィリピ4:6)

聖霊降臨節第17主日 2015年9月13日(日) 5時~5時50分

礼 拝 順 序

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 10(今こそ人みな)

交読詩篇 33(主に従う人よ、主によって喜び歌え)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、

聖 書 コロサイの信徒への手紙、3章12~17節(新p.371)

説 教 「すべてを主イエスの名によって行いなさい」 辺見宗邦牧師

祈 祷

讃美歌(21) 436(十字架の血に)

感謝祈祷

頌 栄(21) 24(たたえよ、主の民)

祝 祷

後 奏

次週礼拝 9月20日(日)午後5時~5時50分。

聖 書 テモテへの手紙一、6章1-12節

説 教 「世の富」

賛美歌(21)521 530 24

交読詩編 19篇

本日の聖書 コロサイの信徒への手紙、3章12~17節

12あなたがたは神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。 13互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦し合いなさい。主があなたがたを赦してくださったように、あなたがたも同じようにしなさい。 14これらすべてに加えて、愛を身に着けなさい。愛は、すべてを完成させるきずなです。 15また、キリストの平和があなたがたの心を支配するようにしなさい。この平和にあずからせるために、あなたがたは招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。 16キリストの言葉があなたがたの内に豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩編と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神をほめたたえなさい。 17そして、何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって、父である神に感謝しなさい。

本日の説教

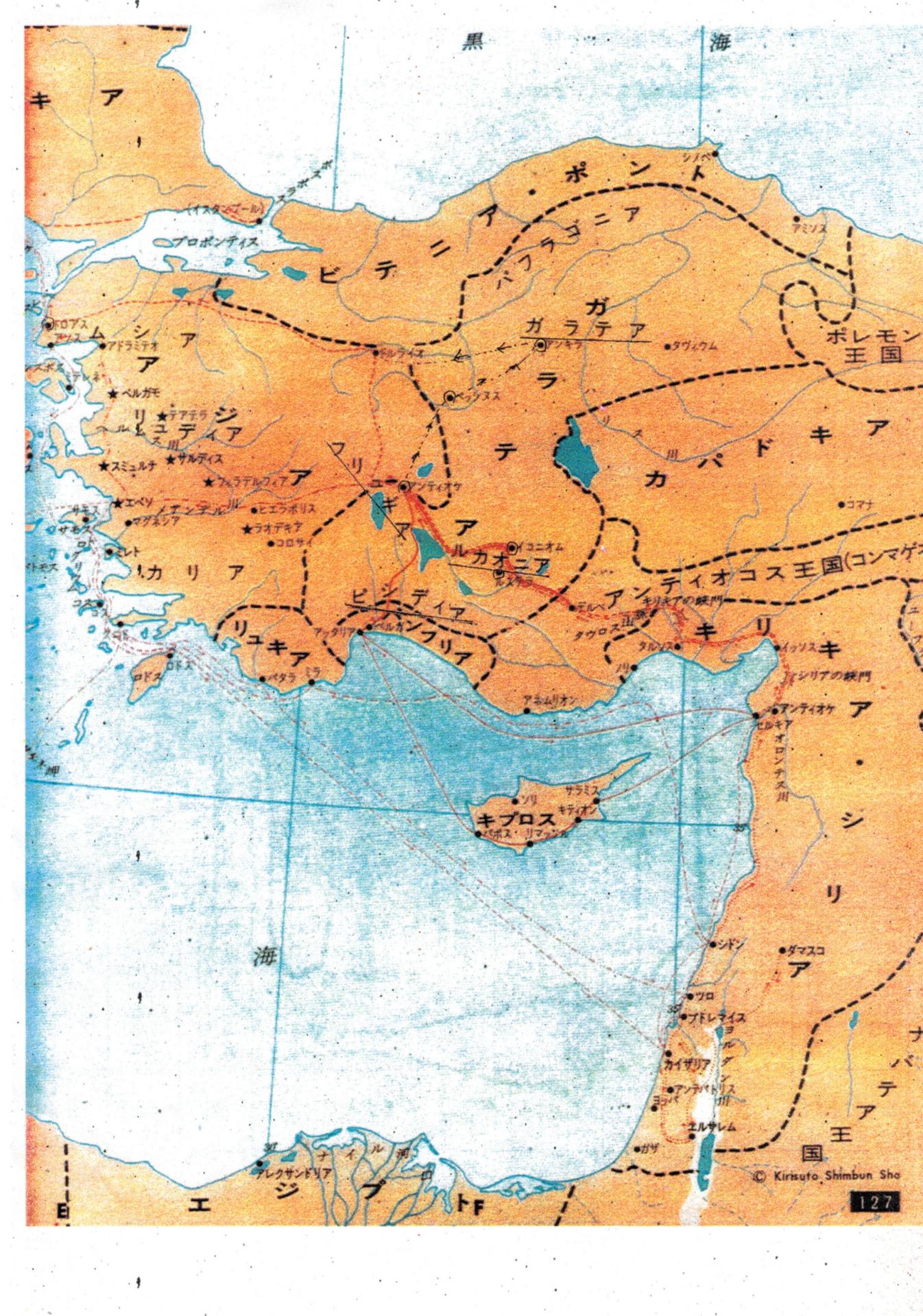

コロサイの町(トルコ西部のホーナズ近郊)は、ローマ帝国のアジア州に属するフリギア地方にあり、リュコス川上流の南の小さな丘の上にあります。コロサイは未発掘の丘の下に眠っています。そこより17キロ下流に、黙示録に出てくる七つの教会のうちに数えられているラオディキア(現在のデニズリの近郊)と、さらに15キロほど下流にヒエラポリスがあります。ヒエラポリスの近郊に温泉の湯煙と石灰棚で有名な世界遺産のパムッカレ(綿の城の意)があります。

コロサイは、トルコのエーゲ海に面した港湾都市イズミールの南およそ75キロに位置するエフェソ(現在名はエフェス)より東200キロほど内陸部にあり、東方に向かう主要道路に面していたことと、毛織物の産地であったことで栄えていましたが、パウロの時代は、小さな町になっていました。

イエスの福音がコロサイを含むアジア州に広まったのはパウロの第三伝道旅行(紀元53~56年)の途中、エフェソに約2年滞在中のことです。(使徒言行録19章1、10節参照)。コロサイ出身の異邦人エパフラスがパウロの伝える福音をエフェソで聴いて信仰に入り、パウロの協力者となったエパフラスが、コロサイに福音を伝えました(コロサイ4・12以下)。コロサイの信徒たちはユダヤ人ではなく異邦人が多数を占めていました。

このように、コロサイやラオディキア、ヒエラポリスなどへは、エフェソからパウロの仲間たちが出掛けて宣教したようです(コロサイ4・13)。また、おそらくエフェソ出身のティキコをパウロはコロサイに遣わし、教会の事情を報告させています(4・7以下、使徒言行録20・4)。パウロはコロサイには行ったことがないように思われるのは、次のような文面から予想されます。

「わたしが、あなたがたとラオディキアにいる人々のために、また、わたしとまだ直接顔を合わせたことのないすべての人々のために、どれほど労苦して闘っているか、分かってほしい。」(2・1)

コロサイの伝道は、エパフラスによってなされたことは、次の文面から読み取れます。

「あなたがたの一人、キリスト・イエスの僕エパフラスが、あなたがたによろしくと言っています。彼はあなたがたのが完全な者となり、神の御心をすべて確信しているようにと、いつもあなたがたのために熱心に祈っています。わたしは証言しますが、彼はあなたがたのため、非常に労苦しています。」(コロサイ4・12~13)

コロサイ書は、フィリピ、フィレモン、エフェソ書とともに、パウロの獄中書簡と呼ばれています(コロサイ4・3、10、18)。従来、投獄されていた場所として、ローマ、カイサリアが想定されてきましたが、エフェソで約二年いた間(53~54年の前後)に投獄されたとする説が有力です(コリント一、16・8)。

しかし、手紙の文体や語彙や表現形式などと、思想がパウロの真正な手紙ではないとし、パウロの死後に弟子によって80年代に書かれたと推察する説があります。

エパフラスは、おそらくエフェソで捕らわれの身となっているパウロを訪問し、コロサイのキリスト者たちのキリスト・イエスに対する信仰と、すべての信徒に対する愛を知らせたのでしょう。パウロはそれを聞いて神に感謝しています(1・3~8)。しかし同時に、この教会は異邦人が多かったので(1・27、2・13)、欲望を欲しいままにする異教の習慣に逆戻りする危険性がありました(3・5~11)。そこで、道徳的にすぐれたキリスト者の生活を具体的に教える必要がありました(3・12~4・1)。

更に、コロサイの教会に、キリストの信仰を危うくするような異端的教えが入ってきたので、パウロは黙しきれず筆をとったのがコロサイ書です。パウロは、「あなたがたが聞いた福音の希望から離れてはなりません」、また、「人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり、むなしいだまし事によって人のとりこにされないように気をつけなさい」と警告しています。

この異端はユダヤ教の律法遵守と関係があったらしく、割礼や食べ物についての禁止規定、祭り、安息日を強調する点ではユダヤ的です(2・11、16)。また「天使礼拝」や「幻を見る」といった神秘主義的傾向があり(2・18)、哲学的な議論をし(2・8)、「手をつけるな。味わうな。触れるな。」といった霊力としての律法的規定を神聖視して、その束縛の下に立っていたのです(2・21、23)。「汚れ」や「不完全さ」を克服しようとして、からだを敵視した不自然な生活や修行・禁欲を行い、それをもって天に至る準備とすることは、しばしば、底知れない傲慢と利己主義をはぐくむ霊性や宗教となる危険を手紙は警告しています(2・18、23)。

パウロはこうした霊力を信じる信仰の間違いであることを示すために、キリストは御使いも含めたあらゆる被造物の上に立つ方であって、創造に関与し、被造物を支えておられ(1・15~17)、キリストこそ宇宙の安定と調和の基礎であることを説き、彼こそ天への唯一の、神から遣わされた仲介者であることを信じて、高らかに歌い励ましています(1・15以下の賛歌)。

また御子・キリストは、その体である教会の頭であり(1・18)、初めの者、死者の中から最初に生まれた方であり、神は十字架の血によって、万物をただ御子によって和解させられたのであり、神はあなたがたと御子の死によってて和解し、聖なる者、きずのない者、とがめるところのない者としてくださいました(1・22)、とパウロは説いたのです。そして、このキリストを信じて救われている信徒が、今更他の諸霊力を崇拝し、また律法の規定に従うべき理由がないことを教えています(1・13~3・4)。

さらにパウロは、3章1~4章6節で、キリスト者の実際生活を論じています。

「さて、あなたがたは、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい(3・1)」。このことは、わたしたちの古い習慣をぬぎ捨て、真の知識を語り、赦し合い、キリストにある家庭を築き、客をねんごろにもてなすことであると教えています(3・1~4・6)。

今日の聖書の箇所3章12~17節を学びましょう。

3章1~11節のところでは、十の悪徳が述べられ、それらを捨てなさい、命じています。「地上的なもの、すなわち、①みだらな行い、②不潔な行い、③情欲、④悪い欲望、および⑤貪欲を捨て去りなさい。……今は、そのすべてを、すなわち、⑥怒り、⑦憤り、⑧悪意、⑨そしり、口から出る⑩恥ずべき言葉を捨てなさい。」

わたしたちは、イエス・キリストの死にあずかることによって、全く完全な者になったのでしょうか。わたしたちは現在「神の子です」。しかし、そのことはもう完成したというわけではなく、まだ完成していない面があります。「私たちは、今すでに神の子どもです。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似た者となることがわかっています。」(ヨハネ一、3・2)このように、今与えられている約束には、やがてその成就があります。「このような望みをいだいている者は皆、彼がきよくあるように、自らをきよくします。」パウロは、「わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです(フィリピ3・12)」、と言っています。目標をめざしてひたすら走るべきなのです。それぞれ、到達したところに基づいて進むべきです。「古い人をその行いと共に脱ぎ捨て、造り主の姿に倣い新しい人を身に着け、日々新たにされて、真の知識に達するのです。」わたしたちは、人間の力によるのではなく、救い主の力といのちにあずかる時、日々新たにされていくのです

12節では、信徒たちは「神に選ばれ、聖なる、愛された者だから」と呼びかけられ、五つの徳目が記されています。「憐れみの心、②慈愛、③謙遜、④柔和、⑤寛容を身にまといましょう」と勧められています。

パウロはコロサイの信徒が、神に選ばれ、罪を赦され、義とされ、聖なる神の子とされ、キリストに愛されている者であることの自覚をうながします。「わたしたちは、わたしたちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めているのです(ローマ8・37)」ということを伝えたいのです。そして、キリストを模範とし、キリストに倣う者となりましょう、と五つの徳目を身につけるように勧めたのです。

「互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦し合いなさい。主があなたがたを赦してくださったように、あなたがたも同じようにしなさい(3・13)」。

「主があなたがたを赦してくださったように」とあります。私たちは、主に罪をゆるされる者として、互いに隣人の罪をも赦し合う者へと変えられていくのです。

「これらすべてに加えて、愛を身に着けなさい。愛は、すべてを完成させるきずなです(3・14)」。

なによりもすべてをはぐくむ「愛」を身につけるようにと命じられます。それはすべてを完成へと導く絆となると勧めています。「たとえ、完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ、無に等しい(コリント一、13・2)」のです。

「また、キリストの平和があなたがたの心を支配するようにしなさい。この平和にあずからせるために、あなたがたは招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい(3・15)。

キリスト者が各自ばらばらでなく、一体となるように召されたのは、キリストの平和が実現するためです。主から与えられる赦しと愛の力によって問題を解決し、平和に到達することを、神はわたしたちに求めているのです。

いつも感謝するようにと勧められています。「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい(テサロニケ一、5・16~18)」、<これこそ、キリスト・イエスにおいて、神があなたがたに求めておられることです>とパウロは勧めています。

「キリストの言葉があなたがたの内に豊かに宿るようにしさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩編と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神をほめたたえなさい(3・16)」。

キリストの言葉とは、聖書でイエスが語った言葉だけでなく、キリスト自身をわたしたしの内に宿し、霊的に生けるキリストの言葉を宿し、キリストから与えられる知恵を尽くして、互いに教え、諭すことが求められています。

「詩編と賛歌と霊的な歌」は、当時の教会の讃美歌の分類だったのかも知れません。賛美の歌も感謝にあふれたものにするようにと勧めています。

「そして、何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって、父である神に感謝しなさい(3・17)」。

パウロは、話すにも、行うにも、すべて主イエスの名によってなされ、イエスによって父なる神へ感謝するようと、勧めています。すべてはキリスト中心です。キリストという言葉が二度も使われています。感謝という言葉も二度も出ています。

エフェソ5・19には、「詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心からほめ歌いなさい。そして、いつも、あらゆることについて、わたしたちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい」とあります。神の力といのちによって、日々新たに造りかえられ、すべてを主イエスの名によって行い、神に感謝する日々を送りましょう。