981-3302宮城県黒川郡富谷町三ノ関字坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本キリスト教 富 谷 教 会

週 報

年間標語 『いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝しましょう。』

聖句「どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝をこめて祈りと

願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。」(フィリピ4:6)

聖霊降臨節第12主日 2015年8月9日(日) 5時~5時50分

礼 拝 順 序

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 475(あめなるよろこび)

交読詩篇 121(目を上げて、わたしは山々を仰ぐ)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

聖 書 テサロニケの信徒への手紙1章1-10節(新p.374)

説 教 「主の来臨に備える」 辺見宗邦牧師

祈 祷

讃美歌(21) 577(聞けよ、主の民)

感謝祈祷

頌 栄(21) 24(たたえよ、主の民)

祝 祷

後 奏

次週礼拝 8月16日(日) 午後5時~5時50分

聖書 ヤコブ書1章19~24節

説教 「信仰の証し」

賛美歌(21)146 536 24

本日の聖書 テサロニケの信徒への手紙1章1-10節

1パウロ、シルワノ、テモテから、父である神とイエス・キリストとに結ばれているテサロニケの教会へ。恵みと平和が、あなたがたにあるように。 2わたしたちは、祈りの度に、あなたがたのことを思い起こして、あなたがた一同のことをいつも神に感謝しています。 3あなたがたが信仰によって働き、愛のために労苦し、また、わたしたちの主イエス・キリストに対する、希望を持って忍耐していることを、わたしたは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。

4神に愛されている兄弟たち、あなたがたが神から選ばれたことを、わたしたちは知っています。 5わたしたちの福音があなたがたに伝えられたのは、ただ言葉けによらず、力と、聖霊と、強い確信とによったからです。わたしたちがあなたがたのところで、どのよにあなたがたのために働いたかは、御承知のとおりです。 6そして、あなたがたはひどい苦しみの中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、わたしたちに倣う者、そして主に倣う者となり、 7マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。 8主の言葉があなたがたのところから出て、マケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなたがたの信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。 9彼ら自身がわたしたちについて言い広めているからです。すなわち、どのように迎えられたか、また、あなたがたがどのように偶像から離れて神に立ち帰り、生けるまことの神に仕えるようになったか、 10更にまた、どのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを。この御子こそ、神が死者の中から復活させた方で、来るべき怒りからわたしたちを救ってくださるイエスです。

本日の説教

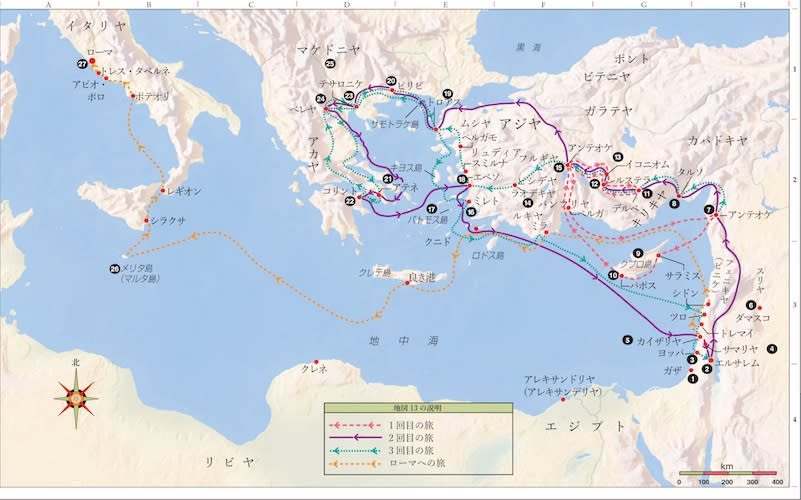

<テサロニケの信徒への手紙一>は、新約聖書の中で、一番最初に書かれた書です。主イエスの十字架の死の後、二十年位い過ぎた紀元50年頃、パウロが第二伝道旅行中、コリントでテサロニケの教会宛に書いた手紙です。ちなみにマルコ福音書は70年頃、マタイ、ルカは80年頃、ヨハネ福音書は90年頃に書かれています。

紀元50年頃、パウロはシラス(シラスはアラム語名、シルワノはラテン語名)を連れて、第一伝道旅行で設立したガラテヤ州の諸教会を訪ねました。リストラでテモテを同行させ、西のアジア州のエフェソに行こうとしたが聖霊によって禁じられ、北のビテニヤに入ることも禁じられ、聖霊に導かれてエーゲ海の港町トロアスに着きました。トロアスで、マケドニア人の招く幻を見たパウロは、海を渡ってヨーロッパへ伝道する決意を与えられました。使徒言行録を書いたルカも加わって、トロアスから船出し、サモトラケ島を目指し、次にフィリピの外港ネアポリスに上陸し、そこからフィリピに行きました。

フィリピでは、リディアという婦人とその家族が洗礼を受け、リディアの家での集会が始まりました。

次に訪れたのがテサロニケです。当時テサロニケはローマ帝国のマケドニア州の首都で、ローマの州総督府がおかれ、商業も盛んな港町でした。現在はギリシャ共和国のテッサロニケという都市です。テサロニケにはユダヤ人も多く住んでいたので、彼らの会堂でパウロたちは福音を語りました。キリスト者の群れが誕生し、改心者たちはユダヤ人のヤソンの家で集会するようになりました。しかし、ユダヤ人の迫害に会い、パウロたちは急遽立ち去らなければなりませんでした。使徒言行録17章1~10節によると、4週間ほどテサロニケで過ごしたように記されていますが、パウロの書いたテサロニケの手紙では、少なくとも数か月過ごしたようです。

パウロはベレヤを経て、アカイヤ州のアテネに行きました。そこで、パウロは後に残したテサロニケ教会のことが気になり、事情を知るためにテモテをテサロニケに派遣しました(テサロニケ一、3:1~10)。パウロはその後、コリントに行きました。そこにテモテが帰ってきて、テサロニケ教会の事情を報告したのです。テサロニケの手紙一、3章6節から13節の部分に、その報告を聞いて喜びにあふれ、今なお艱難と迫害の中にある教会を励まし力づけるために手紙を書いたのです。

1章3節に、「あなたがたが信仰によって働き、愛のために労苦し、また、わたしたちの主イエス・キリストに対する、希望を持って忍耐していることを、わたしたちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。」とあります。

テサロニケの信徒たちの信仰生活を表現した、信仰、愛、希望という三つの具体的な行動が記されています。これはすべてのキリスト者にも共通する基本的な生活態度です。5章8節でも、<信仰と愛を胸当としてつけ、救いの希望をかぶととして身をつつしんでいましょう>と勧められています。

<信仰による働き>とは、どんなことを指すのでしょうか。信仰とは、神が下さったイエス・キリストによる救いを受け入れることであり、神に私たちが向ける信頼です。神の愛によって信仰が生まれ、信仰者には聖霊による新しい生命が与えられます。<信仰による働き>とは、信仰が聖い生活をさせる原動力となり、神に喜ばれる生活、良い業を行わせます。

信仰は<愛の実践を伴う信仰>(ガラテヤ書5:6)が大切です。<愛のための労苦>とは、キリストを通して与えられる神の愛に満たさたキリスト者が、神を愛すとともに、隣人の兄弟姉妹に対して愛の労苦をする者となることです。

信仰は希望を生み出します。救い主キリストが再び来たり給うこと、死で終わるのではなく、復活の恵みにあずかって、神との永遠の交わり入れられることが最終的な希望です。神の御国に迎えられるというという大きな希望があるからこそどんな試練にも耐え抜くことができるのです。愛の労苦、宣教活動の労苦は空しい労苦ではなくなるのです。こうして、信仰・希望・愛は三つそろって、わたしたちの信仰を完全なものとするのです。信仰・希望・愛はキリスト者に与えられる霊的な賜物です。

1章5節・6節には、テサロニケの人々がみ言葉を受け入れたのは、パウロたちの人間の言葉や力をこえた神の働き、神の言葉と聖霊の力によるものであったと記されています。私たちの福音宣教に、心して聞くべき言葉です。

テサロニケの信者たちは、神の御子イエスの死と復活による救いの福音を聞いて悔い改め、生ける真の神に立ち帰り、審判、刑罰の恐れから解放され、キリストの再来を待ち望むようになりました。

しかし、初期の教会は、もうすぐ主イエス・キリストは来ると信じたのです。それで、キリストの来臨に会わないうちに死んだ者はどうなるのかという疑問に答えたのが、4章13節から5章11節までです。

イエスが死んで復活されたように、神はイエスを信じて眠りについた人たちをも、イエスと同じように復活させてくださるというのが、パウロの解答です。来臨は必ず来るが、何時かは分からないので毎日謹み深く目ざめた生活をするようにと勧めています。