981-3302宮城県黒川郡富谷町三ノ関字坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本キリスト教 富 谷 教 会

週 報

年間標語 『日々聖霊を豊かに受けて神の栄光を表す人になろう。』

聖句「神は、わたしたしの救い主イエス・キリストを通して、この聖霊を豊かに注いでくださいました。こうしてわたしたちは、キリストの恵みによって義とされ、希望どおり永遠の命を受け継ぐ者とされたのです。」(テトスへの手紙3:6~7)

降誕節第4主日 2016年1月17日 午後5時~5時50分

礼 拝 順 序

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 57(ガリラヤの風かおる丘で)

交読詩篇 138(わたしは心を尽くして感謝し)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

聖 書 ヨハネによる福音書1章35~51節(新p.164)

説 教 「最初の弟子たちの信仰告白」 辺見宗邦牧師

祈 祷

讃美歌(21) 448(お招きに応えました)

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 24(たたえよ、主の民)

祝 祷

後 奏

次週礼拝 1月24日(日)午後5時~5時50分

聖書 ヨハネによる福音書8章21~36節

説教 「教えるキリスト」

賛美歌(21)287 521 24 交読詩篇 1

本日の聖書 ヨハネによる福音書1章35~51節

35その翌日、また、ヨハネは二人の弟子と一緒にいた。36そして、歩いておられるイエスを見つめて、「見よ、神の小羊だ」と言った。37二人の弟子はそれを聞いて、イエスに従った。38イエスは振り返り、彼らが従って来るのを見て、「何を求めているのか」と言われた。彼らが、「ラビ――『先生』という意味――どこに泊まっておられるのですか」と言うと、39イエスは、「来なさい。そうすれば分かる」と言われた。そこで、彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日は、イエスのもとに泊まった。午後四時ごろのことである。40ヨハネの言葉を聞いて、イエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟アンデレであった。41彼は、まず自分の兄弟シモンに会って、「わたしたちはメシア――『油を注がれた者』という意味――に出会った」と言った。42そして、シモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、「あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ――『岩』という意味――と呼ぶことにする」と言われた。

43その翌日、イエスは、ガリラヤへ行こうとしたときに、フィリポに出会って、「わたしに従いなさい」と言われた。44フィリポは、アンデレとペトロの町、ベトサイダの出身であった。45フィリポはナタナエルに出会って言った。「わたしたちは、モーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人で、ヨセフの子イエスだ。」46するとナタナエルが、「ナザレから何か良いものが出るだろうか」と言ったので、フィリポは、「来て、見なさい」と言った。47イエスは、ナタナエルが御自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。「見なさい。まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。」48ナタナエルが、「どうしてわたしを知っておられるのですか」と言うと、イエスは答えて、「わたしは、あなたがフィリポから話しかけられる前に、いちじくの木の下にいるのを見た」と言われた。49ナタナエルは答えた。「ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。」50イエスは答えて言われた。「いちじくの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので、信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。」51更に言われた。「はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に昇り降りするのを、あなたがたは見ることになる。」

本日の説教

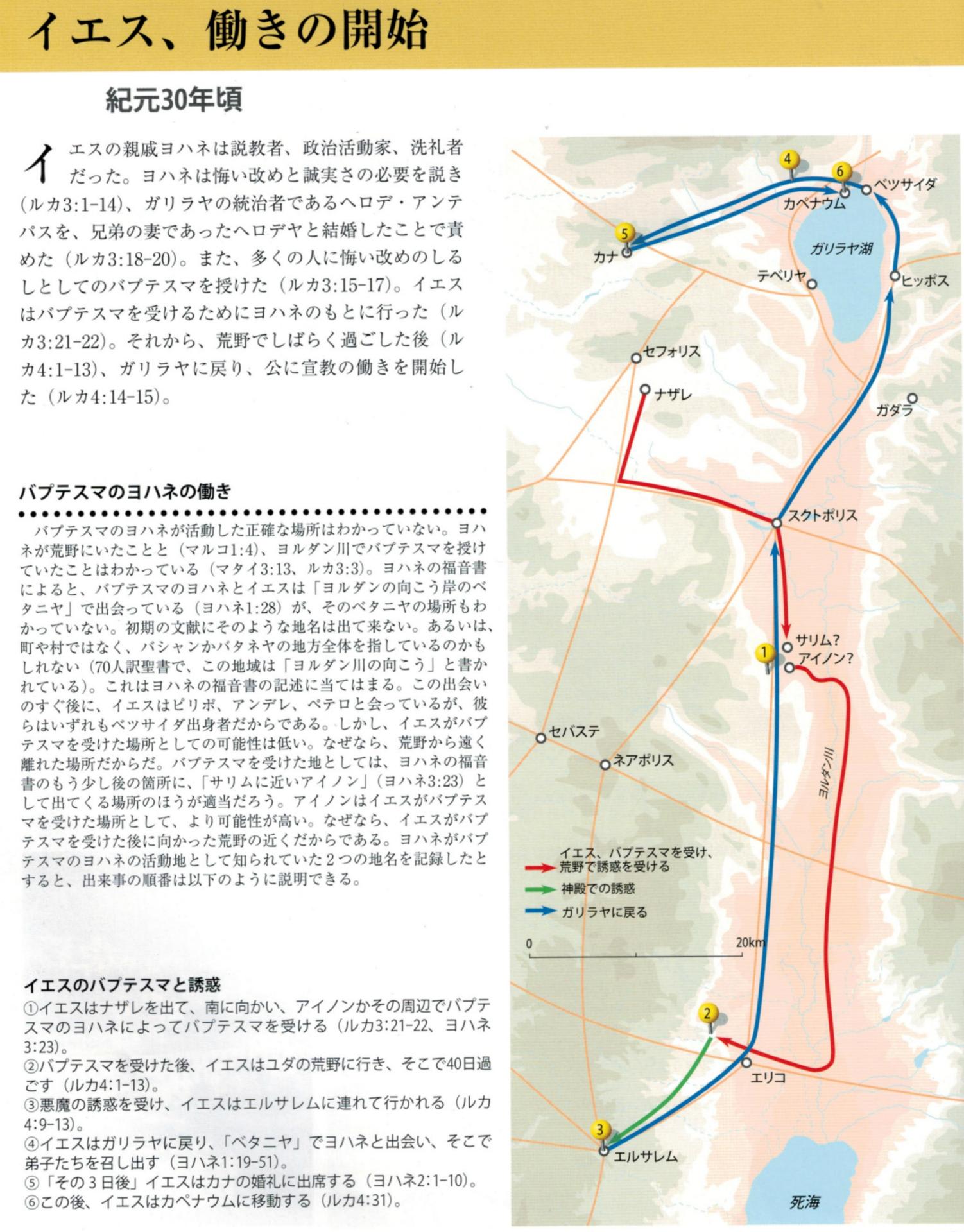

今日の聖書の箇所では、ヨハネの弟子がイエスに従い、イエスの弟子になるところから始まります。他の三つの福音書、マタイ、マルコ、ルカによる福音書では、イエスがヨハネから洗礼を受けられた後、荒れ野でイエスが悪魔の誘惑を受け、その後ガリラヤで伝道を始め、ガリラヤ湖のほとりで四人の漁師を最初の弟子にするストーリー(物語の筋)になっています。ヨハネによる福音書は独自の資料にもとづいて福音書(イエスの教え、その生涯と死、復活と昇天を記し、イエスが救い主であることを知らせる書)を書いているので、イエスの洗礼や荒れ野での誘惑の記事がありません。ヨハネによる福音書の著者は定かではありませんが、イエスの十二弟子の一人、愛弟子のヨハネの権威の下に発表された書であることは明らかです。

それでは、今日の聖書の箇所、ヨハネによる福音書1章3節以下の弟子の召命の記事を読むことにします。

先週の礼拝では、ヨハネによる福音書の1章29節から34節までの部分についてお話しいたしました。そこでは、洗礼者ヨハネが自分の方へ来られるのを見て、「見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ」とイエスを人々に証し、「この方こそ神の子である」と証ししました。

その翌日、ヨハネは二人の弟子と一緒にいました。<その翌日>という言葉が29節にもありました。そしてここ35節と、次に43節でも繰り返して出てきます。これは、三日間続いて起こったことを表しています。

ヨハネは、歩いているイエスを見つめて、「見よ、神の子羊だ」と言いました。ヨハネは前の日にも、イエスを見て人々に同じことを言っています。師ヨハネからその証言を聞いた二人の弟子は、師のヨハネから離れ、イエスに従いました。ヨハネもそれを良しとしました。

イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、「何を求めているのか」と言われました。彼らが、「ラビ、どこに泊まっておられるのですか」と尋ねました。<ラビ>は「先生」という意味で、律法の教師たちに用いられる敬称ですが、弟子たちは特別な尊敬を込めて使っています。

弟子たちが質問した<泊まる>のヘブライ語の原語は「留まる」という意味であり、神がイエスに留まり(14・10〉、イエスは神の愛の留まる(15・10)というように用いられているので、「今夜どこに宿泊するのですか」という 表面的な問いと同時に、「あなたは神とどういう関係にあるのですか」という重要な問いを含んでいると解されています。イエスは、」<来なさい。そうすれば分かる>と言われました。そこで、彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見ました。そしてその日は、イエスのもとに泊まりました。午後四時ごろのことです。マタイ4・13は、イエスは「湖畔の町カファルナウムに住まわれた」と記しています。

イエスに従った二人のうち一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレでした。もう一人は名前が記されていません。この匿名の人物は福音書を書いたとされるイエスの愛弟子のヨハネではないかと推測されていますが確かではありません。

アンデレは、まず自分の兄弟シモンに会って、<わたしたちはメシアに出会った>言い、シモンをイエスのところに連れて行きました。<メシア>とは「油を注がれた者」という意味を表す語ですが、油は聖霊を指しています。神に聖別された世を救う者のことです。

イエスは彼を見つめて、<あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファと呼ぶことにする>と言われました。<ケファ>は「岩」という意味です。マタイ福音書では、シモンが、「あなたはメシア、生ける神の子です」と信仰告白をしたとき、イエスから「あなたはペトロ。わたしはこの岩の上に教会を建てる」(マタイ16・18)と言われ、ペトロという名を与えられています。「岩」という意味のヘブライ語が「ケファ」で、それをギリシア語に訳した言葉が「ペトロ」です。

その翌日、<イエスは、ガリラヤへ行こうとしたときにフィリポに出会って、『わたしに従いなさい』と>と言われました。ヨハネによる福音書では、<ガリラヤ>という地名は、エルサレム、ユダヤという地名と対立関係にあります。イエスはユダヤ人で、元来、エルサレム、エルサレムのあるユダヤに属し、そこが彼の故郷です。しかしそこはイエスにとってむしろ敵地です。ガリラヤはイエスにとって安全な地帯、イエス御自身の陣営と考えられるような書き方がなされています。

フィリポは、アンデレとペトロの町、ベトサイダの町の出身でした。フィリポはナタナエルに出会って、<わたしたちはモ―セが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それは、ナザレの人で、ヨセフの子イエスだ>>と証言しました。これは旧約で証言されているメシアに出会ったという意味の表現です。すると、ナタナエルは<ナザレから何か良いものが出るだろうか>と、辺境の地ナザレを蔑視しました。フィリポは<来て見なさい>と、イエスによって用いられた言葉をそのまま口にして言いました。

信仰を与えられるためには、イエスの所に行き、実際に自分で見る以外にないのです。イエスの所の留まることによってイエスが何者か分かるのです。ナタナエルの名は、この部分と、復活の主に出会った記事(21・2)以外に記されていません。ナタナエルの出身地はガリラヤのカナと記されています。マタイによる福音書の12弟子名簿には、ナタナエルの名はなく、「フィリポとバルトロマイ」が組になって記されているので、ナタナエルとバルトロマイは同一人物だろうと見做す説があります。

イエスと弟子たちの出会いの際、イエスの洞察の方が深く、弟子たちがイエスの真相を見させられる前に、イエスはその人の真相を見抜いています。イエスは、ナタナエルが自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われました。<見なさい。まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。>

ナタナエルを<まことのイスラエル人だ>とイエスが言われたのは、このあと、ナタナエルがイエスを<あなたはイスラエルの王です>と告白することに先んじて、それに呼応するような呼び方をしたのです。

ナタナエルが、<どうしてわたしを知っておられるのですか>と言うと、イエスは答えて、<わたしはあなたがフィリポから話しかけられる前に、いちじくの木の下にいるのを見た>と言われました。

パレスチナ地方ではいちじくの木はかなり大木に成長します。その日陰でラビたちが弟子たちを教えました。<いちじくの木の下にいるのを見た>とは、ナタナエルが律法を熱心に学んでいる者であることをイエスは見抜いていたのです。

ナタナエルはイエスに、<あなたは神の子、イスラエルの王です>と告白するに至りました。

<神の子>は伝統的なメシア称号の一つです。ナザレのイエスが神と等しい者だと証言したのです。<イスラエルの王>という表現は、「ユダヤ人の王」と対比的に使われています。「ユダヤ人の王」はイエスの敵対者たちが好んで用いた言い方ですが、<イスラエルの王>はイスラエルを支配する王、ここでは神だと告白したのです。

イエスを「あなたは神の子」ですと呼ぶ信仰告白は、1章1節から18節で明言されたように、<初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった>という意味で、子なる神イエス(言)は被造物ではなく、天地の創造以前から存在していた方であり、神であった方であるということが言われているのです。しかし他方において父なる神と子なる神イエスの関係は、神と対等であるような、もう一人の神であるという理解の仕方を避けるために、ヨハネ福音書では、この後、神の計画、神の意志に御子イエスが従い、完全に一致することにおいてのみ神とイエスが一つであり、神と等しい者であることが示されることになります。

イエスはナタナエルに答えて、<いちじくの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので、信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる>と言われました。更に言われました。<天が開け、神の天使たちが人の子の上に昇り降りするのを、あなたがたは見ることになる。>

すべてを見透しておられるイエスの洞察力に驚嘆し、イエスを信じたナタナエルに、イエスは答えられました。<もっと偉大なことをあなたは見ることになる>というイエスの言葉は、「神と等しいイエスを見ることになる」ということです。そして言われました。<天が開け>るのは神によって開かれるのです。<神の天使たちが人の子の上に>の「人の子」とは受難によって救いを成就するキリスト」を表しています。

<天使たちが昇り降り降りする>光景は、ヤコブの夢の故事に基づいたイメージ(心に思い浮かべる情景)が用いられています。天使たちがイエスの上に昇り下りするのを、あなただけではなく、あなたがたは見ることになる、とイエスは言われたのです。

ヤコブの見た夢は、創世記28章10~13節に記されています。

父をだまし、兄の長子の権利をうばった、ずる賢い弟ヤコブを兄エサウはいつか殺そうと心を決めます。それを知った母はヤコブに逃亡を勧めます。母の兄、ヤコブにとっては叔父ラバンの住むハラン(現トルコの南西部のハッラーン)へ行くため、故郷のベエル・シエバを出立しました。ハランはヤコブにとって見知らぬ異国の地です。シリア北方の国境を越えた、800キロもある遠い地へ、単身で出掛けたのです。ヤコブにとっては、将来故郷に戻れる希望はありません。また、叔父に温かく迎えられる保証もありません。ヤコブは、罪深い自分を意識し、孤独でした。

「とある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにしました。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわりました。すると、彼は夢を見ました。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも、神の御使いたちがそれを上ったり下ったりしていました。すると、神がヤコブの傍らに立って言われました。『わたしは、あなたたちの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である』と。」(創世記28・10~13)

里離れた誰もいない夜空の下で、石を枕にして寝るヤコブの姿は哀れです。このヤコブの姿は、人間関係における破れと挫折に苦しむ人間の姿です。この階段は地上から天に上っていく階段ではなく、神の住む天から地に下ろされた階段です。この階段は、天と地とをつなぐものです。神様の世界と人間の世界とをつなぐ架け橋がここにあることを、ヤコブはこの夢で体験しました。ヤコブはこの夢で、自分がいるこの場所が神様の御臨在される所であることを知らされたのです。そして神が、罪深い自分を赦し、守ってくださることを知ったのです。

ヤコブが見たあの天と地を結ぶ階段(梯子)は主イエスを指し示しています。主イエスはこの地上にこられて救いのみ業を完成してくださいました。イエスは神から遣わされた方であり、神と等しい神の子なのです。

神の子が地に宿られたことにより、地上のすべての場所が神のおられる場所となりました。神は地上のどこにでも偏在され、支配されておられるのです。私たちが神から最も遠く離れたところにいると思えるようなとき、希望を見いだせないで絶望しているときにも、私たちが弱く貧しく、自信を失っているときも、病の床にあって死の恐怖におびえているときも、主イエスは共にいてくださり、力を与え、望みを与え、祝福してくださるのです。すべての者の望む夢は、キリストがこの世の来られることによって、実現し、現実のものとなったのです。