私は税金についての知識は殆どなかった。それでも大きな問題は感じていなかった。

私が思い立って税の勉強始めたのは、今問題になっている消費税や法人税のあり方、相続税について考えるためである。

私が日常的に触れる税は、定期的に徴収される所得税、住民税、固定資産税、それに物品を購入した際にかかる消費税がある。

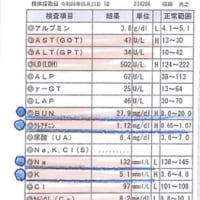

国の税収にとってこれらはどんな位置にあるのか、財務省のホームページから資料が得られた。(図1 平成26年度)。

これによると、所得関係はざっとみて、収入の約1/2を占める。個人:法人=3:2と個人所得関連収入が多い。政府は企業活性化のために法人税を減らそうとしている。

資産関連課税は15%を占め、固定資産税が大部分を占めるが、相続税は平成22年、25年に大幅に改定された。これにより27年からの税収は大幅に増えることになる。相続税の改定など私にとっては関連ない遠い世界の話と関心も持っていなかったが、蓋を開けてみればそう無関心でいられない内容となっている。

残り約30%は消費課税に分類されている。消費税は今回10%への増税は見送られたが、最も安定した収入源となっている。

問題は国の税収の推移である(図2)。

緑の棒グラフに示される一般会計の収入は1990年頃をピークに年々減少し続けている。その原因は個人所得税(青の折れ線)、法人税(赤の折れ線)の減少である。これは国の経済的活力に関連している。これに対して消費税(黄色の折れ線)はほぼコンスタントな収入源となっていることがわかる。このグラフは消費税5%の時の推移までしか表現されていないから、8%での位置付けは表現されていないが一層重要になっているはずである。国の運営上、消費税10%への増税の延期は数値以上の大きな意味があるだろう。

国の収入が減少している状況で支出が右肩上がりに増え続けている現状は厳しい。

私が思い立って税の勉強始めたのは、今問題になっている消費税や法人税のあり方、相続税について考えるためである。

私が日常的に触れる税は、定期的に徴収される所得税、住民税、固定資産税、それに物品を購入した際にかかる消費税がある。

国の税収にとってこれらはどんな位置にあるのか、財務省のホームページから資料が得られた。(図1 平成26年度)。

これによると、所得関係はざっとみて、収入の約1/2を占める。個人:法人=3:2と個人所得関連収入が多い。政府は企業活性化のために法人税を減らそうとしている。

資産関連課税は15%を占め、固定資産税が大部分を占めるが、相続税は平成22年、25年に大幅に改定された。これにより27年からの税収は大幅に増えることになる。相続税の改定など私にとっては関連ない遠い世界の話と関心も持っていなかったが、蓋を開けてみればそう無関心でいられない内容となっている。

残り約30%は消費課税に分類されている。消費税は今回10%への増税は見送られたが、最も安定した収入源となっている。

問題は国の税収の推移である(図2)。

緑の棒グラフに示される一般会計の収入は1990年頃をピークに年々減少し続けている。その原因は個人所得税(青の折れ線)、法人税(赤の折れ線)の減少である。これは国の経済的活力に関連している。これに対して消費税(黄色の折れ線)はほぼコンスタントな収入源となっていることがわかる。このグラフは消費税5%の時の推移までしか表現されていないから、8%での位置付けは表現されていないが一層重要になっているはずである。国の運営上、消費税10%への増税の延期は数値以上の大きな意味があるだろう。

国の収入が減少している状況で支出が右肩上がりに増え続けている現状は厳しい。