妙心寺には北総門から入る。塔頭の特別拝観は10時からだという。妙心寺の東側の小道は人通りも少なく、筋塀で無ければ、まるで武家屋敷にタイムスリップした感じになる。太秦が近いせいか時代劇の気分が味わいたくて、塔頭のある路地に行ってみた。

途中、史跡名勝天然記念物に指定された通年公開している桂春院庭園があった。

桂春院は慶長三年(1598)、織田信忠の次男、津田秀則創建した見性院を寛永八年(1631)、旗本石河貞政が、父光政五十年忌に桂南和尚を講じて桂春院と改める。ここの庭は、文化庁の説明によると「徳川初期ノ作ニシテ方丈ヨリ書院前ニ亘ル方丈ノ正面ハ南ニ向ヒ地形低下シテ狹ク斜面ニつじヲ刈込ミ平地ニハ庭石ヲ七五三ニ置キ石燈籠トもみぢ、さくら、もくせい等ヲ配シ生垣ヲ以テ背景トナス 方丈ノ東部ハ土地ニ高低ヲ作リ樹間ニ飛石ヲ巧ニ排列シもみぢ、あせび等ノ小樹ヲ添植セリ幽邃ナル庭園ナリ」という。お寺でいう方丈の東側に広がる「思惟の庭」と方丈南側にある「真如の庭」を指しているのだろうか。

桂春院から通年公開している大心院へ向かうと、桂春院のお隣の大雄院の門前に10人ほど並んでした。最後尾の人に聞いたら、特定の日に人数制限で御朱印を受け付けるという。10時から受付という事で先に大心院に行く。

大心院は寺伝によれば、文明十一年(1479)、開基細川政元、勧請開山は景川宗隆(妙心寺十世住持を務め、妙心寺四派の一つである龍泉派の開祖)として上京区大心院町に創建。のち細川幽斎により妙心寺に移転、龍泉派に属する。ここの方丈は蒲生氏郷孫の忠知が大心院七世嶺南和尚に帰依し建立したものだという。

庭の「阿吽庭」は通称で正式には方丈東庭と言い、長方形の枯山水庭園で三尊石を中心にして、築山の下は州浜形の曲線で白砂に変化を持たせ、十七個の岩を配して調和を取っているという。厩戸皇子が作ったとされる十七条憲法、十七回忌など十七という数に何か意味があるのだろうか。東庭のほかに本堂南庭「切石の庭」というのがあった。御朱印受付が10時からというので急いで5分前に着くよう、大雄院に向かう。

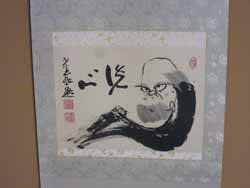

10時前なのに門前に誰も居ない。慌てて庫裏に向かう。室内には20人ほどの人が順番を待っていた。御朱印を頂くのに1人、15分ぐらい掛かるという。郵送をいらいする人もいたので、11時30分過ぎには出来ていると思うと云われる。このお寺は毎回、色々な御朱印を出しているようで、今回は涅槃の御朱印でした。

いつも数限定、期間限定という言葉に弱いが、本来の御朱印とはかけ離れてきたような気がする。大雄院は慶長八年(1603)、石河光元の嫡男光忠(尾張家臣)が父の菩提を弔うために創建、慧南玄譲を開祖とする。光忠の生母亀はのち徳川家康の側室(相応院)となり八男仙千代と尾張名古屋徳川家藩祖の九男義直の生母です、旗本石河貞政の父光政と尾張家臣石河光忠の祖父光重(家康家臣のち尾張直義に附属)は兄弟だという。

最新の画像[もっと見る]

-

蒲郡西浦 光忠寺

4ヶ月前

蒲郡西浦 光忠寺

4ヶ月前

-

蒲郡西浦 光忠寺

4ヶ月前

蒲郡西浦 光忠寺

4ヶ月前

-

蒲郡 龍台山天桂院

4ヶ月前

蒲郡 龍台山天桂院

4ヶ月前

-

蒲郡 正祷山長存寺

6ヶ月前

蒲郡 正祷山長存寺

6ヶ月前

-

幸田本光寺 深溝松平家墓所

7ヶ月前

幸田本光寺 深溝松平家墓所

7ヶ月前

-

幸田本光寺 深溝松平家墓所

7ヶ月前

幸田本光寺 深溝松平家墓所

7ヶ月前

-

三ヶ根 瑞雲山本光寺

7ヶ月前

三ヶ根 瑞雲山本光寺

7ヶ月前

-

松阪の遥拝所(御厨神社 松阪神社)

11ヶ月前

松阪の遥拝所(御厨神社 松阪神社)

11ヶ月前

-

縁切りの作法(弥勒院善福寺)

11ヶ月前

縁切りの作法(弥勒院善福寺)

11ヶ月前

-

松阪 樹敬寺

11ヶ月前

松阪 樹敬寺

11ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます