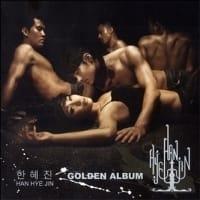

”Golden Album”by Han Hyew Jin

こういうのは近未来系ハードテクノ演歌とでも呼んだらいいんでしょうか?

ドスドスと情け容赦もなく打ち込まれる機械打ちのリズム、電子楽器が奏でる硬質の電子音が渦を巻き、もはやすっかり手垢のついた印象のある映画・ブレードランナー的な”暗い近未来”のダークなイメージ乱舞の中、アルバムの主人公、ハン・ヘジン嬢の良く鍛えられたハフなハスキー・ボイスがコブシ効かせて炸裂します。

この辺、いかにも力技を好む韓国人の趣向など感じますね。このようなべヴィな手触りの音空間の真ん中には、むしろセクシー路線の歌手のアンニュイな囁き声とかロリコンぽいカマトト声の少女歌手など置いて、その対比のうちに世紀末チックな退廃美を狙ったりするでしょう、普通?ところが、その重金属サウンドと勝負できるようなパワフルな実力派を連れて来てしまう。この辺、もう業ですな、韓国の人の。

韓国のトロット演歌歌手、ハン・ヘジン嬢が2007年にリリースしたベストアルバムです。前半が、今述べたハードテクノなサウンド爆発の近未来演歌で、アルバム中ごろからガットギターが切なく爪弾かれサックスがむせび泣く、昔ながらのコテコテなトロット演歌サウンドにいつの間にやら戻っていて、こちらの方に”茶色の思い出”や”ソウルの夜”といった彼女の過去のヒット曲が集中している。

ということは。前半のテクノな音は当時の彼女が押していた新路線だったんだろうか。彼女のアルバムをまだ全部聴けていないんでよく分からないんだが、この路線の音がもっとあるならぜひ聴いてみたいと思うんであります。これはいいよ、刺激的で。カッコ良いです。昔ながらの演歌も落ち着いて聴けて、いいんだけどね。

ところで。彼女と同じハン・ヘジンという名の人気女優がいるんですね。検索かけるとそちらばかり出て来て、邪魔でしょうがない。まあ、世間一般では女優のほうが圧倒的に有名なんだろうけど。

それにしても、韓国のことを調べているとかなりの確立でぶち当たる、この同姓同名問題。放置されているようなんだけど、なんとも思ってないんだろうか、韓国の人々は?

というわけで、You-tubeでも女優の方のヘジンばかりが出て来てうんざり状態の中、何とか探し当てたのが下の動画です。このアルバムの7曲目に収められている「あなたは私の男」を歌っています。フルバンドをバックのテレビの歌謡ショーのひとコマのようで、テクノ演歌サウンドは聴かれないけれど、ハン・ヘジン嬢の豪快な個性はお分かりいただけると思います。というか、韓国の演歌歌手ってこんな個性の人が多いんだけどね、そもそも。

歌ばかりではない、エネルギッシュに恥ずかしい振り付け、バックのバイオリン弾きのお姉さんまでがエッチなミニの衣装でサービスしてしまう、この大衆音楽の真実をお楽しみください。