”사랑이숑(愛がぴょん)”by 김양(Kim Yang)

今日の韓国トロット演歌界におけるエロ路線の最先鋭、キム・ヤン嬢の新譜を紹介できる事を大いに喜びたい。

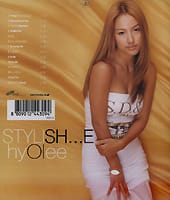

なんたって結構いい女のキム・ヤンがラメラメのミニのドレスに身を包んだジャケ写真がもうエロであるし、その恰好でステージに登場し、ウッフンアッハンと溜息混じりに専属ダンサー引き連れて身振り流し目も悩ましく腰を振り振り歌い上げるは最新ヒット曲、”愛がぴょん”なのである。なんだよ、ピョンて?よく分かりませんが。

この辺の理不尽が堂々と横行するのも大衆音楽の真実と言えましょうな。理不尽と言えば、なかなかの歌唱力でエロ歌を歌い上げてしまうヤン嬢であるが、その歌声の響きから伝わってくるのは、たとえば我が国のコウダクミみたいな、「私はエロです。もう根っからのエロ女です」ってメッセージ(?)では、実はない。

ヤン嬢の場合、もともとは普通の歌好きのお姉ちゃんで、レコード会社の営業政策上、そのようなキャラを演じさせられているのがよくその歌声に耳を傾けると感じられ、その辺の無理やり感がまた、歌の孕むエロ度を上げているのである。

この虚構性の強いエロ感覚がヤン嬢の歌の魅力と私は勝手に決めている。だからド演歌+ハードロックに韓国の村祭りが強引に乱入したみたいなアレンジの3曲目、「あっ熱い」みたいなハッタリ色の強い曲が面白い。7曲目のファンク化された民謡、「カンウォンドのアリラン」なんかもスリリングで、楽しめるのだ。

しかしこの民謡の堂々たる節回し、ただものじゃないぞと思っていると、次に控えるのはなにかとディープ過ぎる韓国民歌、「恨五百年」なのである。いくらなんでも若い姉ちゃん歌手がこんなの歌うかあ、とのけぞるんだが、ヤン嬢はこの歌も真正面から歌いこなしてしまうのであって、ますますのけぞる。

もしかしたら彼女、大変な才能なのかも知れない。これは今後を注目だなあ。まあ、そうでなくとも美人のヤン嬢であるから、初めから注目はする予定であるのだが。

と盛り上ったところではじまってしまう英語曲3曲。なんだこりゃ?”エロ歌謡曲→ド演歌→ド民謡”と、どんどんディープに進行して来た曲の流れがここであさっての方へすっ飛んで行ってしまう。収められているのは”Killing Me Softly”とか、その辺の曲なんだけど。

なにやってんだよ、と思いつつ聴いて行くのだが、それらの歌、ヤン嬢はかなり上手いんだよね。と言うか、先に述べた”無理やりエロ歌”である「愛がピョン」の逆で、ヤン嬢はそれらの歌を実に無理なく歌いこなしている。非常に安定した歌の世界。

おそらくヤン嬢はもともとこういった”洋楽”が好きで歌手を志したんだろうなあ。けど、そんなの商売にならないってんで、無理やりトロット演歌歌手、無理やりにエロ歌路線。お情けで今回は三曲だけ歌わせてもらったけど。かわいそうになあ。

と思いながら聴く”愛がピョン”は、やっぱり萌えるなあ。というのがこちらの事情だ。がんばれ、キム・ヤン!贔屓にしてるぞっ。