がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

98)乳がん治療に伴う更年期症状を緩和する女神散(にょしんさん)

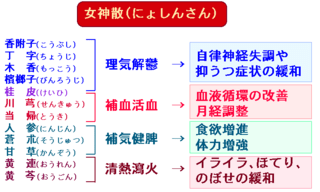

図:女神散(にょしんさん)は12種類の生薬から構成され、のぼせやめまい、頭痛、頭重感、動悸、不眠、不安感、焦燥感などの自律神経症状や精神症状を緩和する効果があり、乳がん治療後の更年期障害の改善に有効という報告がある。

98)乳がん治療に伴う更年期症状を緩和する女神散(にょしんさん)

女性の更年期障害の治療に漢方薬がよく使われます。更年期障害や生理不順の治療に使われる漢方薬には、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)、加味逍遥散(かみしょうようさん)、温経湯(うんけいとう)、温清飲(うんせいいん)、女神散(にょしんさん)、三黄瀉心湯(さんのうしゃしんとう)などがあり、これらは健康保険を使って使用できます。

これらの漢方薬は構成する生薬の違いによって効能・効果が異なります。したがって、体質や症状の違いによって、どの処方を使うか決められます。

乳がん治療に伴う更年期障害の治療においても、体質や症状に合った漢方薬を使うと、症状の改善に効果があります。乳がん治療に伴う更年期障害の治療も用いる代表的な漢方処方である当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)と桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)については72話で紹介しています。

群馬大学医学部統合和漢診療学講座の小暮敏明教授のグループは、乳がんの治療による更年期障害の治療に女神散(にょしんさん)を使って、多くの症例で有効であったことを報告しています。その論文を以下に紹介します。

| Efficacy of Nyoshinsan/TJ-67, a traditional herbal medicine, for menopausal symtoms following surgery and adjuvant chemotherapy for premenopausal breast cancer.(閉経前の乳がん患者における手術および術後補助化学療法後の更年期症状に対する漢方薬「女神散(にょしんさん)」の有効性) Int J Clin Oncol. 2008 Apr;13(2):185-9. T.Kogure, et al., Department of Integrated Japanese Oriental Medicine, School of Medicine, Gumma University |

| 論文内容の抜粋: 39歳の閉経前の乳がん患者が、乳房温存手術と放射線治療の後に補助化学療法(CTF療法)を受けた。腫瘍はエストロゲン受容体陰性。抗がん剤治療が始まって2ヶ月後に血清エストラジオールが低下し始め、軽度の不眠を自覚するようになった。4ヶ月後には、強いホットフラッシュと発汗が出現し、6ヶ月後には頭痛と抑うつ症状を訴えるようになったので、抗うつ薬のparoxetine(商品名:パキシル)が投与された。 血清中のエストロゲンのレベルは低下し、抗がん剤に起因する更年期障害に伴った無月経と診断された。 エストロゲン低下による更年期症状を改善する目的で、ツムラの医療用漢方エキス製剤の女神散(にょしんさん)/TJ-67の投与を開始した。 女神散服用の8週間後には、更年期症状(ホットフラッシュ、頭重感、動悸、手のほてり、発汗、不安感など)の顕著な改善を認めた。血清中のエストラジオールやFSH(卵胞刺激ホルモン)の値には変化は見られなかった。 更年期症状を呈した乳がん患者6例に女神散(TJ-67)を使った治療を行ったところ5例において、症状の著明な改善を認めた。副作用は認めなかった。 乳がん患者の治療に伴うエストロゲン欠乏による症状を軽減することは困難なことが多いが、そのような症状の緩和に女神散(TJ-67)は安全で有用な治療薬かもしれない。 |

【乳がん治療に伴う更年期障害について】

閉経前の乳がん患者が抗がん剤治療を受けると、抗がん剤治療によって卵巣機能が障害されて閉経になり、更年期障害の症状が出ることが多くあります。

また、乳がん細胞がエストロゲン受容体陽性の場合には、体内のエストロゲンの産生を抑制したり、エストロゲンの作用を阻害する薬が、再発予防の目的で長期にわたって使用されます。このようなホルモン療法を受けている場合には、エストロゲン作用の消失によって更年期障害と同じような症状がでます。

更年期障害とは体内のエストロゲンの低下により現れる体の様々な変調です。症状としては急性に起こるものと慢性に起こってくるものがあります。

急性のものの代表は顔面のほてり,のぼせ、発汗などの自律神経失調症状があります。これに加えて不眠、不安、抑うつなどの精神的な変調もよく見られます。

症状は個人差があり、顔面や上半身がひどく発汗するがのぼせないもの、かぜの初期症状のような状態が続くもの、気分かすっきりせず、やる気が出ない症状が強く出る場合もあります。

これらの症状はエストロゲンの低下によって内分泌系だけでなく自律神経の中枢も乱れるためを考えられています。

このように、乳がん患者では治療に伴う更年期障害に苦しんでいる方が多いため、更年期障害による症状を緩和する治療が求められています。

乳がんの場合、ホルモン感受性が無ければ,ホルモン補充療法は可能ですが、ホルモン療法を受けている場合や、切除した乳がんがエストロゲン受容体陽性であれば、エストロゲンを使用することはできません。

サプリメントや漢方薬でも、エストロゲン作用のあるものは使用を避けなければなりません。

例えば、ザクロにはエストロゲン活性が報告されており、大豆イソフラボンはエストロゲン受容体に結合してエストロゲンと同じような作用を現します。タイのマメ科のハ-ブのPueraria Mirifica(プエラリア ミリフィカ)はエストロゲン作用のあるイソフラボンを多く含みます。これらの植物成分はエストロゲン作用を目的としたサプリメントとして販売されています。

このようなエストロゲン活性があるものは乳がん患者には使用できません。

ほてりや発汗には、アメリカ原住民の民間薬であるBlack cohoshの有効性が報告されていますが、Black cohoshにはエストロゲン活性は認められていません。

更年期障害の治療に漢方薬が使用されており、閉経前の乳がん患者の治療に伴う更年期障害の治療にも利用されています。

代表的な漢方処方として当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)と桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)があり、これにについては72話で紹介しています。

【女神散とは】

女神散(にょしんさん)は、香附子・川きゅう・蒼朮・当帰・黄ごん・桂皮・人参・檳榔子・黄連・甘草・丁子・木香の12種類の生薬を組み合わせて作られます。

主体になるのは香附子・檳榔子・丁字・木香といった気の巡りを良くする生薬(理気薬)で、自律神経失調や抑うつ症状を改善します。興奮を鎮める作用(清熱・瀉火作用)のある黄連と黄ごんはイライラ、のぼせ、ほてりを緩和します。さらに補血・活血・調経の当帰・川きゅうは月経調整や血液循環改善に作用し、補気健脾の人参・蒼朮・甘草は食欲を増し元気を高めます。

このように自律神経症状や精神症状などに効果がある理気薬と、清熱を主とする瀉心湯系の要素と、補気・補血・活血・健脾薬が含まれるため、消化器症状と精神神経症状の複合した状態に効果があります。

産前産後や流産後あるいは月経異常のある婦人に適用され、古くから女性の血の道に用いられています。

体力中等度を中心に比較的幅広く様々な自律神経症状・精神症状に応用されており、特にのぼせ、めまいを主訴として、訴えの多彩な場合に使用すると良いと言われています。

したがって、乳がん患者の更年期障害でも、のぼせやめまい、頭痛、頭重感、動悸、不眠、不安感、焦燥感などの自律神経症状や精神症状を呈する場合に適すると思われます。

【煎じ薬での更年期障害の治療】

乳がんの漢方治療では、エストロゲン作用をもった生薬の使用に注意が必要です。

マメ科の生薬の葛根(かっこん)にはイソフラボンが多く含まれていて、エストロゲン作用が報告されています。高麗人参のエストロゲン作用に関する議論については第55話で詳しく解説していますが、米国では乳がん患者は高麗人参の使用は避けるべきだという意見が一般的です。高麗人参はエストロゲン受容体に結合しないという報告も多くあり、乳がん患者への使用には議論がありますが、米国の論文などでは、高麗人参やアメリカ人参にはエストロゲン様の作用があるので、ホルモン依存性の乳がんの患者には使用しない方が良いという意見が主流であるということを知っておく必要があります。

当帰や甘草に関しては、一部の実験ではホルモン作用を報告した研究結果もありますが、当帰や甘草にはエストロゲン受容体に結合するような植物エストロゲンは無いという意見が大勢を占めています。

女神散には人参と甘草が含まれますが、1日量は人参が2g、甘草が1gですので、ほとんど問題無いと言えます。

煎じ薬の場合は、生薬を加減できますので、症状や体質に合った処方ができます。

乳がん患者の更年期障害の漢方治療では、以下のような生薬を組み合わせると効果が期待できます。

当帰(とうき)は米国でも更年期障害のサプリメントとしてよく知られている生薬ですが、当帰にはエストロゲン作用がないことが乳がん培養細胞を用いた実験で証明されています。当帰を含む漢方薬の当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)は、卵巣を摘出したマウスの実験で、ストレスを緩和する効果が認められています。更年期の症状に対して、中枢神経に作用して、不安や不眠や抑うつを軽減する効果が示唆されています。

顔面のほてり、のぼせ、発汗といった末梢血管の拡張による自律神経症状に対しては、桃仁(とうにん)、牡丹皮(ぼたんぴ)、桂皮(けいひ)の効果が指摘されています。桃仁と牡丹皮は血液循環改善や抗炎症の効果があり、桂皮はおだやかな解熱発汗、鎮痛作用があり、これらを含む桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)は、エストロゲンの低下によって生じる血管拡張性の生理活性ペプチドの作用に影響して、のぼせのような自律神経症状を緩和することが報告されています。桂枝茯苓丸にはエストロゲン作用がないことは乳がん細胞を用いた実験で示されています。

当帰芍薬散は当帰(とうき)・芍薬(しゃくやく)・川キュウ、蒼朮(そうじゅつ)(または白朮(びゃくじゅつ))・茯苓(ぶくりょう)・沢瀉(たくしゃ)の6種類の生薬から構成され、利水作用と補血作用の加わった駆お血剤です。貧血やむくみを伴う比較的体力の低下した状態に適します。がん患者においては皮膚につやがない、顔色が悪いなどの症状(栄養不良症状)とともに、浮腫・軟便・下痢などの症状が見られる場合に適します。

桂枝茯苓丸は桂皮・茯苓・桃仁・牡丹皮・芍薬の5つの生薬から成り、組織の血液循環を良くし、ダメージを受けた組織の修復を促進する効果があります。

さらに、のぼせやめまい、頭痛、頭重感、動悸、不眠、不安感、焦燥感などの自律神経症状や精神症状を呈する場合には、今回紹介した女神散に使用されている生薬を加味すると良いと思います。

欧米でエストロゲン作用を問題にしている高麗人参は1日3gまでであれば、ほとんど問題ありませんが、体力増強や精神安定の効果が必要な場合以外はあまり積極的に使用しない方が無難です。

甘草もエストロゲン作用を指摘する報告がありますが、1日1~2g程度であれば、ほとんど問題ありません。

以上のような注意点や個々の生薬の効能・効果や効果を知った上で漢方薬を適切に処方すると、ホルモン療法を妨げずに、更年期症状を緩和することができます。

(文責:福田一典)

乳がんの漢方治療については、以下のサイトで詳しく解説しています。

http://www.ginzatokyoclinic.com/breast-cancer-kampo/breast_cancer-Kampo.html

(漢方煎じ薬についてはこちらへ)

| « 97)生薬の抽... | 99)食欲増進... » |