ウィーンは2度目である。前回行ったのは1月。冬の真っ盛りで夜12時近く遅くにウィーン中央駅に着いた時、1メートルくらいだろうか雪が積もっていて「えらいとこに来てしもた」と最初思った覚えがある。しかし滞在中は特に積雪もなく、難儀することもなかったがとにかく寒かった。完全防寒で写真を撮るたびに手袋をはずしたおぼえがある。

ヴェルヴェーデ宮殿は上宮と外宮のあいだを素晴らしい庭が広がっているのだが(それが分かったのも今回の旅行でだ)、たんに一面白い世界で、この雪道をあそこまで歩くのか!と思った覚えがある(というのも、観光シーズンでなかったため、外宮にたどりつくのも雪道をかきわけて苦労したからだが)。

夏のウィーンがこんなにも観光しやすいとは。まあ、ヨーロッパ、それも南欧を除いて、多くの国は夏が短く、観光シーズンは限られているので、太陽がさんさんと輝く短いこの季節に観光客(自分もだ)が押しよせるのだけれども。そして英語が通じる。ドイツは都会では英語にほとんど不自由しないが、ドイツ文化圏とはいえこのウィーンも、その前のプラハもブダペストも英語力が思いのほか高かったのは幸いした。それはさておき、ウィーンでの美術館といえばまず訪れるのが美術史美術館。規模は中堅どころと思うが、コレクションがすごい。特にブリューゲルは「雪中の狩人」をはじめ「農民の婚宴」「農民の踊り」、そして「バベルの塔」とすばらしい蒐集が続く。ほかにもクラナッハ、デューラーなど16世紀を中心とする北方ルネッサンスのコレクションが充実しているのは、ハプスブルク家がイタリア・ルネッサンスの影響を受けたからといわれる。イタリア・ルネッサンスの蒐集はもちろん(ラファエロの名品「草原の聖母」もある)もともとフランスはブルボン王朝との対抗関係から、ドイツに接近していた事情(だからスペインと近かったハプスブルク家なのでもあるが)、ハプスブルク家の出自がドイツ系であったなどの経緯もあるらしい。とまれブリューゲルのコレクションだけでも堪能するのに、他の作品もいちいち見ていたらこれはもう特大規模である。アルチンボルドの不思議な肖像画!は、現代のだまし絵と遜色ない。いや、CGやコピー機械もなく、トリミング、マスキングにも現代よりはるかに労を要した時代、やり直しのきかいな油絵にこれほどまでに完成度の高い造形があっただろうか。

今回は部屋を改修中で間近には見られなかったベラスケスの「青いドレスのマルガリータ王女」はハプスブルク家のスペイン王室との近接を思いこさせるし、なぜかあるフェルメールの傑作「絵画芸術の寓意(画家のアトリエ)」は、ハプスブルク家の蒐集力を垣間見せる恰好の作品である。

ところでヨーロッパの美術館はもともと宮殿であったものを美術館に転用した例は多いが、美術史美術館は最初から美術館として使用するために建てられた宮殿であるという。ちょうど没落のハプスブルク家の600年にわたるコレクションを収蔵する必要があり、それが、向かいの自然史博物館とともに一対として建てられたのが1889年(美術館が91年)。まだ100余年しかたっていないが、その重厚さはどうだ。そしてその重厚さに耐えうるコレクション。建物を楽しむ、作品を楽しむ、そしてそれらを擁した歴史を楽しむ。美術「史」に触れるにふさわしい空間がウィーンの一等地に鎮座する贅沢を心ゆくまで楽しもう。

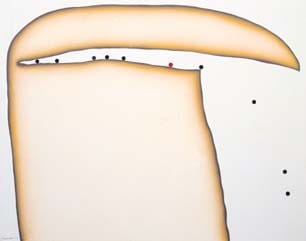

(クラナッハ 「アダムとイブ」)

ヴェルヴェーデ宮殿は上宮と外宮のあいだを素晴らしい庭が広がっているのだが(それが分かったのも今回の旅行でだ)、たんに一面白い世界で、この雪道をあそこまで歩くのか!と思った覚えがある(というのも、観光シーズンでなかったため、外宮にたどりつくのも雪道をかきわけて苦労したからだが)。

夏のウィーンがこんなにも観光しやすいとは。まあ、ヨーロッパ、それも南欧を除いて、多くの国は夏が短く、観光シーズンは限られているので、太陽がさんさんと輝く短いこの季節に観光客(自分もだ)が押しよせるのだけれども。そして英語が通じる。ドイツは都会では英語にほとんど不自由しないが、ドイツ文化圏とはいえこのウィーンも、その前のプラハもブダペストも英語力が思いのほか高かったのは幸いした。それはさておき、ウィーンでの美術館といえばまず訪れるのが美術史美術館。規模は中堅どころと思うが、コレクションがすごい。特にブリューゲルは「雪中の狩人」をはじめ「農民の婚宴」「農民の踊り」、そして「バベルの塔」とすばらしい蒐集が続く。ほかにもクラナッハ、デューラーなど16世紀を中心とする北方ルネッサンスのコレクションが充実しているのは、ハプスブルク家がイタリア・ルネッサンスの影響を受けたからといわれる。イタリア・ルネッサンスの蒐集はもちろん(ラファエロの名品「草原の聖母」もある)もともとフランスはブルボン王朝との対抗関係から、ドイツに接近していた事情(だからスペインと近かったハプスブルク家なのでもあるが)、ハプスブルク家の出自がドイツ系であったなどの経緯もあるらしい。とまれブリューゲルのコレクションだけでも堪能するのに、他の作品もいちいち見ていたらこれはもう特大規模である。アルチンボルドの不思議な肖像画!は、現代のだまし絵と遜色ない。いや、CGやコピー機械もなく、トリミング、マスキングにも現代よりはるかに労を要した時代、やり直しのきかいな油絵にこれほどまでに完成度の高い造形があっただろうか。

今回は部屋を改修中で間近には見られなかったベラスケスの「青いドレスのマルガリータ王女」はハプスブルク家のスペイン王室との近接を思いこさせるし、なぜかあるフェルメールの傑作「絵画芸術の寓意(画家のアトリエ)」は、ハプスブルク家の蒐集力を垣間見せる恰好の作品である。

ところでヨーロッパの美術館はもともと宮殿であったものを美術館に転用した例は多いが、美術史美術館は最初から美術館として使用するために建てられた宮殿であるという。ちょうど没落のハプスブルク家の600年にわたるコレクションを収蔵する必要があり、それが、向かいの自然史博物館とともに一対として建てられたのが1889年(美術館が91年)。まだ100余年しかたっていないが、その重厚さはどうだ。そしてその重厚さに耐えうるコレクション。建物を楽しむ、作品を楽しむ、そしてそれらを擁した歴史を楽しむ。美術「史」に触れるにふさわしい空間がウィーンの一等地に鎮座する贅沢を心ゆくまで楽しもう。

(クラナッハ 「アダムとイブ」)