イラク戦争の開戦要件の疑惑については、たくさん解明、論述されているのでここでは触れない。ではない。大量破壊兵器がなかったことをブッシュ政権も認めているし、イギリスも真相解明が進んでいる。しかし、アメリカが主唱した有志連合の一角を占め、自衛隊を海外派兵した小泉純一郎政権の判断に対する検証は一切行われていないからだ。今となっては、小泉首相の「自衛隊が活動している所は非戦闘地域」という迷言くらいしか残っていない(ただし、筆者も原告に参加した「イラク派兵違憲訴訟」では、違憲との名古屋高裁判決が確定している。2008年)。

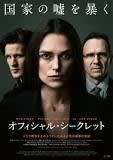

イラク派兵の理不尽さは、当初から明らかであった。その理不尽さの一端を明らかにしたのが、イギリス諜報機関の一職員が見つけたアメリカのNSA(国家安全保障局)から送られた一通のメールであった。メールには国連でイラク派兵の可否が論議されている中、非常任理事国メンバーを盗聴するよう求めるものだった。これはアメリカが主導し、イギリスがそれに続くが、中国、ロシアは反対、フランスは保留とするイラク派兵への国連決議を左右する非常任理事国の動向を把握し、場合によっては圧力をかける政治的駆け引きの産物で、実際に攻撃を受けるイラク市民の現状を想像した上での判断ではなかった。イラク攻撃が国連決議されれば、無辜の民が殺される。その決議をこんな風に歪めて取ろうとしていることを知った一諜報部員は、そのメールをマスメディアに託す。困難を経て、英大手オブザーバー紙にメールは暴露されるが、待っていたのは諜報部員の公務秘密法違反の罪であった。

事実である。映画は、イラク戦争の是非ではなく、一職員の葛藤にスポットを当てる。

結局、彼女の勇気ある行動は有志連合軍によるイラク攻撃を止めることはできなかった。しかも、彼女が公務秘密法違反に問われた場合、抗弁する手立てはないという。戦争で多くのイラク市民の命が奪われていく上に、法的に彼女を助ける手立てもない。英国当局は、彼女の配偶者がクルド系トルコ人で永住権を求めていたことを逆手にとって、いきなり強制送還しようとさえする。大量破壊兵器の存在という不確かな情報だけで、イラク市民が殺されていくのを許せないと思った彼女の素朴な正義感も揺らいでいく。ところが、彼女の弁護を引き受けた人権派弁護士が、彼女の行為は「不法な戦争を止めさ、人命を救うための、止むなき事情がある」とする答弁を主張、さらに、彼女のリーク記事を載せた記者が、開戦直前に渡米し、イラク攻撃は不法としていた司法長官がその意見を180度変えたことも突き止める。起訴された第1回公判廷で検察は「裁判を続けることは税金の無駄遣い」と言って起訴を取り下げてしまうのだ。自由の身になったキャサリン・ガンの胸の内は晴れない。

雑感が2点。イギリスには明文憲法がないため、違憲訴訟というのは考えにくいと思っていたら、このような戦い方があるのだなと感心したのがひとつ。一方、「恥ずかしい憲法」だから「改憲」と騒いでいた安倍政権の退陣は決まったが、そのコピペである菅政権。こんな政権下であるからか、いや、日本の裁判所は違憲判断について極めて抑制的であることからか、自衛隊や在日米軍などに関わる訴訟で原告側が「平和に生きる権利」(平和的生存権、憲法前文)を理由に求めてもほとんど認められたことはない(先述のイラク派兵違憲名古屋高裁判決と、長沼ナイキ事件一審判決のみ。)。憲法のないイギリスの方が進んでいるようにも見えたのがもう一つ。

安倍晋三首相の内輪優遇、私利私欲優先の典型と思われる森友学園疑惑では、近畿財務局が公文書を改ざんし、その作業に携わった赤木俊夫さんは自死をもって、その事実を訴えた。しかし、赤木雅子夫人が財務省に再調査を求めているのにも、菅新首相はしないと明言。公務員の倫理とは何か、内部通報者の保護と取材源の秘匿、論点は多岐にわたるが、キャサリン・ガン氏の言「政権は変わる。私は政権ではなく、国民に仕えている。国民に嘘はつけない」は、赤木俊夫さんの「僕の雇用主は国民です」と相通じるものがある。しかし、ガン氏は生きながらえ、赤木さんは亡くなった。事実を葬り去ろうとするこの国の闇は深い。