今日もいい天気。

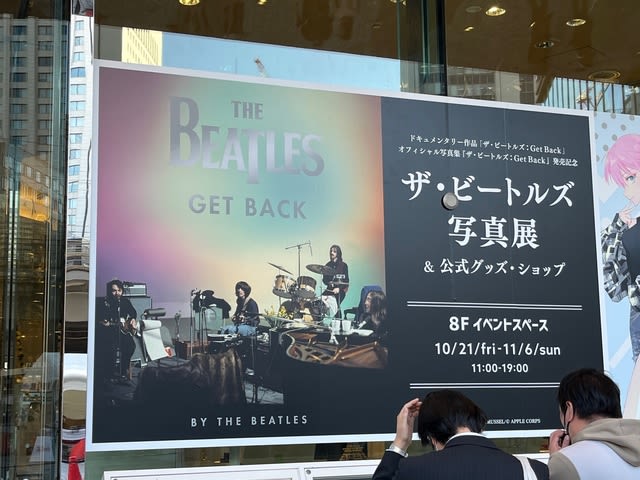

有楽町マルイで開催されているザ・ビートルズ写真展を覗いてみた。

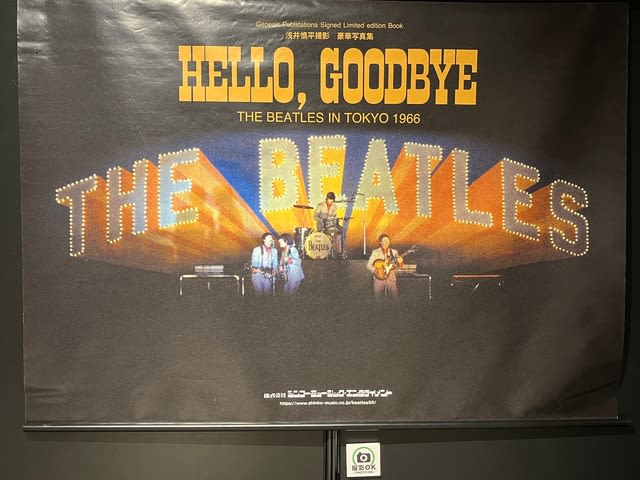

看板や入り口は、立派だが、たぶんビーナスフォートで開催されていた写真展と基本的には、一緒。

こちらの方がスペースに余裕があって、立て看板などが多いような気がする。

これは既に持っている浅井さんの写真集の宣伝。

流石に高いから、まだ完売になっていないようだ。

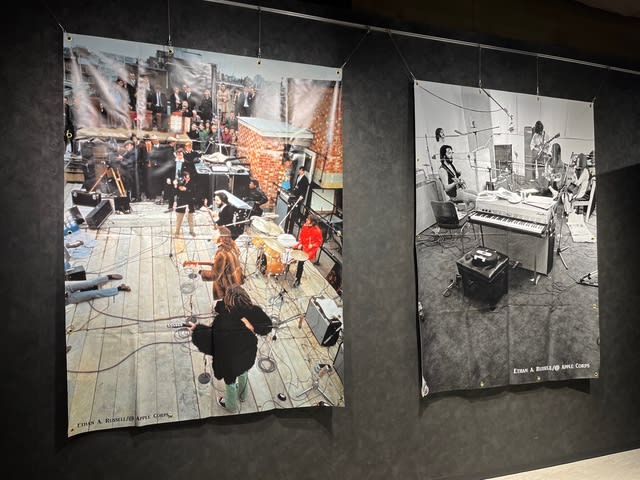

これは、毎度登場する看板。

これも?

まだ、長谷部さんの写真集を見たことない人にお勧めできるが。

インドの映画の映像や、ポスターは、初出だが、映画を見た人には、新味はない。

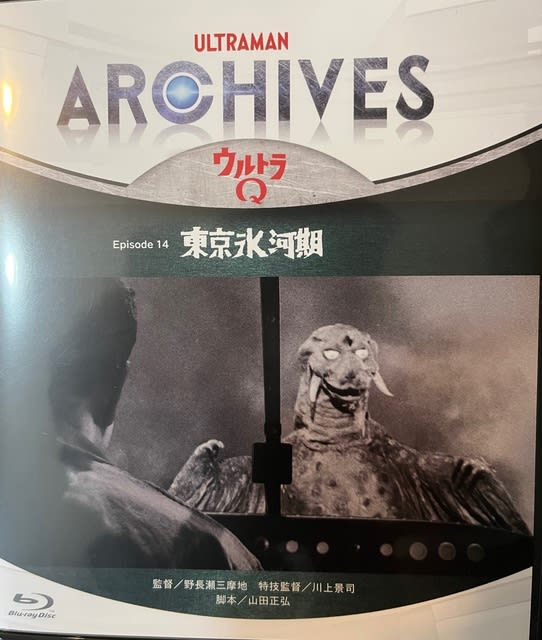

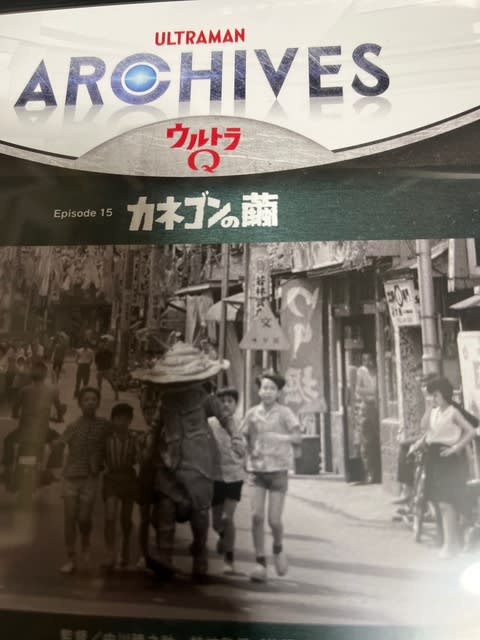

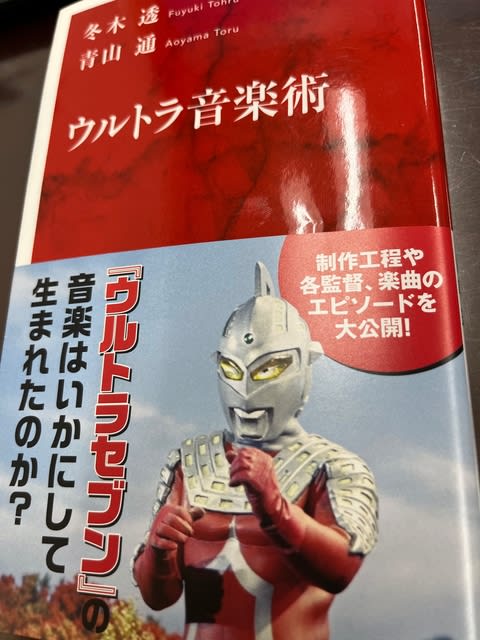

ウルトラ関係のうんちく本には、結構手を出しており、本書もゲット。

題名からだと、ウルトラシリーズの挿入歌の制作に関する書と思うが、実際は、ウルトラセブンの歌を作られた冬木透さんの、自伝と言った方が近い。

冬木さんは、1935年生まれというから、もう90近い。

中国生まれで、ご多分に洩れず、相当苦労されてきた。

ただ、中国にいた時から、帰国後、広島でも、音楽に触れる機会があり、音楽学校の作曲科に進むこととなる。

ラジオ局に勤めるも、テレビの黎明期で、テレビの仕事にも、携わるようになり、ピークは、ウルトラセブン。

同時に、大学の教員も務める。

お嬢様は、女優の岡本舞さんで、最終章で、父の思い出を語っている。

波乱万丈だ。

本書の中心を占めるのは、ウルトラ関係の作曲時の話。

うる覚えの話もあるが、時間に追われるドラマ制作の中で、必死にいい作品に仕上げようと努力されていたことがわかる。

私の頭に残る歌を作ってくれたいた。

エンディングの一風変わった歌が使われた経緯も明かされる。

前番組のキャプテンウルトラのテーマ曲が冨田勲さんというから、冬木さんも必死だったろう。

冬木さんの自伝としても、ウルトラ音楽の生まれた経緯本としても、面白かった。