○静嘉堂文庫美術館 『よみがえる仏の美~修理完成披露によせて~』(2016年4月23日~6月5日)

リニューアルオープン展の第3弾。もちろん見に行くつもりだったのに、気がついたら会期最後の週末になっていた。あぶないあぶない。本展の見ものは、浄瑠璃寺旧蔵の十二神将立像。明治時代に流出したが、東京国立博物館に5躯、静嘉堂文庫に7躯、全て現存している。静嘉堂文庫では、平成25年度に寅神と卯神、平成26年度に午神と酉神を修復し、今回の公開となった。残りの子神、丑神、亥神3躯も現在修復中だそうだ。明治時代の新聞には、この十二神将像に「上坊別当執筆、大仏師運慶」という銘があるという記事があるが、修理済の4躯からは発見できなかったとのこと。小さいけれど、小顔でスタイルがいい。ポーズや表情に「やりすぎ」感がなく、慶派の十二神将像としては、わりと淡泊な印象。卯神の、腰の前で重ねた手がきれい。

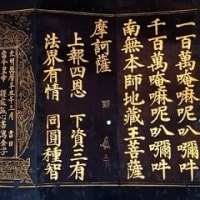

これだけ見て帰ればいいかと思ったら、とんでもなかった。古経については、百万塔と百万塔陀羅尼がずらり。同館が百万塔40基と陀羅尼71巻を所蔵しているのは、岩崎弥之助が法隆寺に寄付・援助を行った謝礼として受け取ったものだそうだ。世界最古の印刷物とも言われる百万塔陀羅尼は、4種9種類の版があるそうで、初めて全てをいっぺんに見た。文字数が短かったり長かったりすると思ったら、9種類もあるのか。同じく法隆寺由来らしい『古経貼交屏風』には、経巻のほかに仏画や古布も貼り交ぜてあり、モコモコする立体的な古裂もあった。

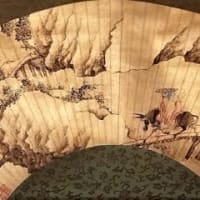

仏画は中国ものから。牧谿の『羅漢図』がある。伊藤若冲の『釈迦三尊像』の原画としても知られる『文殊・普賢菩薩像』(元・14世紀、東福寺旧蔵)も公開。上野の若冲展にあわせたナイスなタイミング(笑)。でも文殊・普賢だけなの?と思ったら、中尊の釈迦像は、米国・クリーブランド大学が所蔵しているのだった。忘れていた。→『クリーブランド美術館展』(2014年、東博)

元~明の『十王図・使者図』から2件。これ、裁判官(十王)の従者にあでやかに髪を結った女性が混じっているのだけど、こういうのは道教系の十王図だって、誰か書いていなかったかなあ。高麗仏画(14世紀)が3件。『地蔵菩薩十王図』は被帽地蔵菩薩だが、赤いベールではなく、絞りの風呂敷みたいな地味な布を被っている。『摩利支天像』は優雅な長い袖が美しい。画中にイノシシの姿はなし。近年、帝釈天ではないかとも言われているそうだ。『水月観音像』は小さなものだが、大徳寺の曝涼で見た大きな『楊柳観音像』によく似ていた。あれも高麗絵画だった。

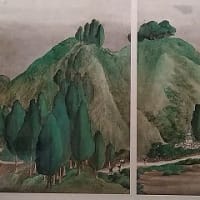

日本の仏画は南北朝が中心で、なんかヘンであやしいものが多かった。『春日鹿曼荼羅』に描かれた紅葉の御蓋山は『春日権現験記絵』の描き方によく似ていた。実景でもああいう(むらむらな)色づきかたをするのかなあ。展示室の外にあった『普賢菩薩像』(鎌倉・13世紀)にも触れておきたい。実は、ほとんど普賢菩薩の印象が残らなくて、しょうゆ顔の白象ばかり残る。ぬいぐるみみたいにムクムクした足もかわいい。蓮華座や宝珠のあでやかさは、まだ院政期美術の名残り香を感じさせる。

今回の展示品は修復の成果であるものが多く、修復箇所や修復方法を示す小さなパネルが添えられていて興味深かった。また、修復に使われる道具(刷毛、筆、定規、包丁など)と材料が展示されていたのも面白かった。膠(牛膠、鹿膠あり)って、あんなかたちで保管するのか。べっこうあめみたいな色だった。紙は、クリーム色の「宇陀紙」と純白の「美栖(みす)紙」が出ていた。どちらも「商品」の状態が分かるようになっていて、百枚くらい(?)が包み紙で包まれ、左右を紐で縛られている。宇陀紙の包みには「天日干」「厚口」「福寅製」などのハンコが押してあり、美栖紙には「木灰煮」「特製世界一」の朱印。面白かった。そして、私、こういう道具や材料を扱う職人になりたかったはずなのになあ、と五十年を越えた人生を悔いたりする。

リニューアルオープン展の第3弾。もちろん見に行くつもりだったのに、気がついたら会期最後の週末になっていた。あぶないあぶない。本展の見ものは、浄瑠璃寺旧蔵の十二神将立像。明治時代に流出したが、東京国立博物館に5躯、静嘉堂文庫に7躯、全て現存している。静嘉堂文庫では、平成25年度に寅神と卯神、平成26年度に午神と酉神を修復し、今回の公開となった。残りの子神、丑神、亥神3躯も現在修復中だそうだ。明治時代の新聞には、この十二神将像に「上坊別当執筆、大仏師運慶」という銘があるという記事があるが、修理済の4躯からは発見できなかったとのこと。小さいけれど、小顔でスタイルがいい。ポーズや表情に「やりすぎ」感がなく、慶派の十二神将像としては、わりと淡泊な印象。卯神の、腰の前で重ねた手がきれい。

これだけ見て帰ればいいかと思ったら、とんでもなかった。古経については、百万塔と百万塔陀羅尼がずらり。同館が百万塔40基と陀羅尼71巻を所蔵しているのは、岩崎弥之助が法隆寺に寄付・援助を行った謝礼として受け取ったものだそうだ。世界最古の印刷物とも言われる百万塔陀羅尼は、4種9種類の版があるそうで、初めて全てをいっぺんに見た。文字数が短かったり長かったりすると思ったら、9種類もあるのか。同じく法隆寺由来らしい『古経貼交屏風』には、経巻のほかに仏画や古布も貼り交ぜてあり、モコモコする立体的な古裂もあった。

仏画は中国ものから。牧谿の『羅漢図』がある。伊藤若冲の『釈迦三尊像』の原画としても知られる『文殊・普賢菩薩像』(元・14世紀、東福寺旧蔵)も公開。上野の若冲展にあわせたナイスなタイミング(笑)。でも文殊・普賢だけなの?と思ったら、中尊の釈迦像は、米国・クリーブランド大学が所蔵しているのだった。忘れていた。→『クリーブランド美術館展』(2014年、東博)

元~明の『十王図・使者図』から2件。これ、裁判官(十王)の従者にあでやかに髪を結った女性が混じっているのだけど、こういうのは道教系の十王図だって、誰か書いていなかったかなあ。高麗仏画(14世紀)が3件。『地蔵菩薩十王図』は被帽地蔵菩薩だが、赤いベールではなく、絞りの風呂敷みたいな地味な布を被っている。『摩利支天像』は優雅な長い袖が美しい。画中にイノシシの姿はなし。近年、帝釈天ではないかとも言われているそうだ。『水月観音像』は小さなものだが、大徳寺の曝涼で見た大きな『楊柳観音像』によく似ていた。あれも高麗絵画だった。

日本の仏画は南北朝が中心で、なんかヘンであやしいものが多かった。『春日鹿曼荼羅』に描かれた紅葉の御蓋山は『春日権現験記絵』の描き方によく似ていた。実景でもああいう(むらむらな)色づきかたをするのかなあ。展示室の外にあった『普賢菩薩像』(鎌倉・13世紀)にも触れておきたい。実は、ほとんど普賢菩薩の印象が残らなくて、しょうゆ顔の白象ばかり残る。ぬいぐるみみたいにムクムクした足もかわいい。蓮華座や宝珠のあでやかさは、まだ院政期美術の名残り香を感じさせる。

今回の展示品は修復の成果であるものが多く、修復箇所や修復方法を示す小さなパネルが添えられていて興味深かった。また、修復に使われる道具(刷毛、筆、定規、包丁など)と材料が展示されていたのも面白かった。膠(牛膠、鹿膠あり)って、あんなかたちで保管するのか。べっこうあめみたいな色だった。紙は、クリーム色の「宇陀紙」と純白の「美栖(みす)紙」が出ていた。どちらも「商品」の状態が分かるようになっていて、百枚くらい(?)が包み紙で包まれ、左右を紐で縛られている。宇陀紙の包みには「天日干」「厚口」「福寅製」などのハンコが押してあり、美栖紙には「木灰煮」「特製世界一」の朱印。面白かった。そして、私、こういう道具や材料を扱う職人になりたかったはずなのになあ、と五十年を越えた人生を悔いたりする。