〇国立文楽劇場 令和4年初春文楽公演(2022年1月8日、17:30~)

年の初めは大阪の文楽公演から。そう決めたのはいつだったか、ブログ内で調べたら、2013年が最初のようだ。2020年は三が日を台北で過ごしたあと、2週目の三連休を使って見に行った。新型コロナが騒がれ出す直前だった。2021年は、さすがに東京に引き籠らざるを得なかった。そして今年、1年お休みしただけなのだが、懐かしくて感無量だった。

1階ロビーのお供え(鏡餅)。橙の下の串柿は、大阪では定番だそうだが、東京では見たことがない。

にらみ鯛。

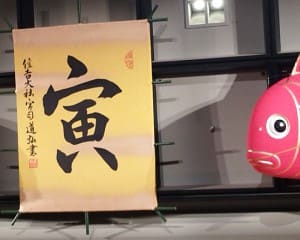

舞台の飾りつけ。

揮毫は住吉大社の髙井道弘宮司による。金色の霞たなびく大凧で、例年にも増してめでたい。

・第3部『染模様妹背門松(そめもよういもせのかどまつ)・生玉の段/質店の段/蔵前の段』

今年の初春公演、私は、お染久松いいなあ、と思って第3部にした。しかし、このとき私の頭に浮かんでいたのは『新版歌祭文』だったので、幕が開くと、あれ?思っていたのと違う?と戸惑ってしまった。大阪の大店油屋の娘・お染は、丁稚の久松と恋仲にあり、お染のお腹には久松の子が宿っている。秘密の恋が、すでに人々の噂になっていると知った二人は、もはや死ぬしかないと覚悟し、井戸へ身を投げるが、久松が目を覚ますと夢であった。舞台の中央に「夢」という文字が浮かぶ趣向。

このあと二人は、かりそめの夢が正夢であったように追いつめられていく。久松は、郷里から出てきた父親に、在所の娘と祝言をあげるよう諭される。お染は母親から、親の決めた相手に嫁ぐよう説得される。説得を聞き入れたかのように振る舞う二人。その夜、お染は、土蔵に閉じ込められた久松のもとに忍んでいき、土蔵の内と外で、決意を確かめ合う。仏間からは、お染の父親が唱える「白骨の御文」の声。早朝、仏間で自害したお染と、土蔵の中で首を縊った久松が発見される。

初春公演にこんな悲惨な話を持ってきてよいのかとびっくりした。お染と久松を取り巻く大人たちは、決して横暴ではない。長い人生経験を踏まえて、若い二人の幸福を心から願っているのだ。しかし若者は恋に燃え上がり破滅に突き進む。ロミジュリか。蓮如上人の「白骨の御文」の引用が効果的で胸に沁みる。「朝には紅顔ありて夕には白骨となれる身なり/野外に送りて夜半の煙となし果てぬれば、ただ白骨のみぞ残れり」という。

本作は、同じお染久松ものの『新版歌祭文』に比べると上演回数が少ないが、3~4年に1回は上演されている。私は、平成29年の初春文楽公演(大阪)でも本作を見ており、生玉の段の夢オチで、これは見たことがある、と思い出した。しかし、二人が助かるかどうかの記憶が定かでなく、最後までハラハラしてしまった。ネットで探したら、どうも前回の上演は、二人が逃げおおせて、ひとまず助かる結末を採用していたようだ。今回のプログラム冊子には、わざわざ「原作通りの上演です」という解説がついている。

質店の段の千歳太夫さん、武張った時代物より、こういうしっとりした世話物のほうが聞きやすくてよい。蔵前の段は織太夫さんが病気休演でがっかりしたが、代演の藤太夫さんもよかった。低く落ち着いた声の「白骨の御文」が耳に残る。

・『戻駕色相扇(もどりかごいろにあいかた)・廓噺の段』

駕籠かきの二人の江戸自慢、大阪自慢に、駕籠の客である京都・島原の禿が加わっての景事。初春公演の最後らしく、にぎやかに厄払いというところか。

※おまけ:翌日、四天王寺に参拝し、近隣をうろうろしていたら、初代竹本義太夫(1651-1714)の墓のある超願寺に行き当たった。現在の墓石は、義太夫の三百回忌を記念し、2013年に建立されたもので、覆い屋に収まっている。

しかし調べると、竹本義太夫の墓は四天王寺西門墓地にもあり、東京・両国の回向院にもあるのだな。おもしろい。