年末3連休を利用して台湾旅行に行ってきた。昨年に続き、目的は故宮博物院の特別展だが、他に何か面白いものはないかと探していたら、中央研究院の歴史文物陳列館が面白いと書いている人がいた。一般の観光ガイドブックには全く載っていないのだが、少ない情報をつなぎ合わせて、これは行ってみる価値ありと判断した。探してみると、全然ちがう分野の研究者が「中央研究院への行き方」を日本語PDFでアップしていたりして、助けられた。

今回は成田空港を9:20に出発し、12:30に桃園空港に到着する中華航空便。混雑する桃園空港で両替し、「EasyCard」にチャージ、MRTで台北市内へ向かう。昨年はこのMRT車内で職場から電話を受けてしまったのだが、今年は週末旅行なのでその心配なし。中山駅から少し歩いてホテル(国王大飯店)にチェックイン。昨年もこの時期に25度を超す夏日を経験しているので、コートの下は秋物で来たのだが、やっぱり暑い。半袖でもよかった。

■

中央研究院 歴史語言研究所 歴史文物陳列館

台北中心部からの行き方はMRT板南線で終点の南港展覧館駅へ。出口5を出て横断歩道を渡り、向かいのバス乗り場で待つ。バスはどんどん来る。系統ごとの路線図が掲示されており、接近しつつあるバスの番号が電光掲示板に表示されるので問題なし。「中研」まで行くバスは多いが、できればその1つ先の停留所「胡適公園」が近い。

なお、バスは前方ドアから乗るが基本(のような気がする)。車内に「上車収費(先払い)」「下車収費(後払い)」が表示されているというけれど、乗る時に運転手に促されたらカードをタッチする。何も言われなければ降車時にタッチ。だいたい1回(均一料金)で済む。「EasyCard」は実に便利。

さて中央研究院は、自然科学から人文社会学までに跨る台湾の最高学術研究機関(国立アカデミー)。台北市南東部の広大な敷地を占める。バス通りの片側に広いキャンパスが延々と続いていて、ちょっと日本の筑波大学の風景を思い出した。「胡適公園」で下車。歴史文物陳列館の建物に着いたのは15時くらいだったと思う。ロビーに小学生か中学生の団体がいて賑やかだったので、受付で簡単なリーフレット(日本語版あり)を貰って、まず2階「歴史空間」から見ることにする。入場は無料。

【201】居延漢簡 中国の居延地方 (内モンゴル自治区) で発見された漢代の木簡を展示。2室あって、手前の部屋は複製品や関連文献などの展示だったので、まあそうだよなと思いながら、奥の部屋に入ったら、本物(たぶん)が展示されていた。全て釈文つきなのがありがたい。「皇帝詔書」「財税収支記録」「私人通信」「薬法」などに分類されており、顔を描いた護符のようなもの(桃符)もあった。田卒や騎士の名簿も面白く、「請喪暇」(休暇願)もあった。どれも割りばしくらいで日本の木簡より細い気がする。

【202】珍蔵図書 傅斯年図書館が収蔵する善本のうち、鄧邦述(1868-1939)の旧蔵コレクション「群碧楼蔵書」を展示。

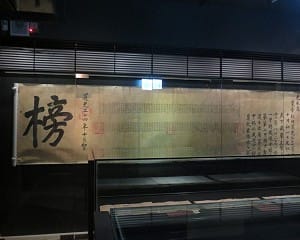

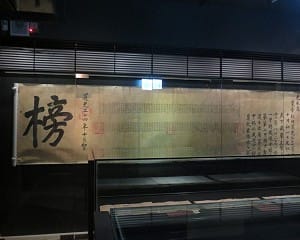

【203】内閣文庫档案 同研究所が所蔵する清朝内閣文庫の档案(公文書)は、民間に流出していたところを傅斯年(1896-1950)先生が奔走して購入したもの。明代4000点、清代30万点を所蔵している。今期は宮廷の大礼・大婚等に関係する文書を展示。中国の公文書はとにかくデカい。科挙の答案や合格者発表の文書もあった。

【204】中国西南民族 台湾でも原住民文化に関心が高まっていることと関連するのか。民族衣装、漆器工芸、刀、楽器などの原物資料と写真・動画も。「人と天」と題して、各民族の宗教観を紹介するコーナーも面白かった。ナシ族のトンパ文字資料は雲南旅行を思い出してなつかしい。

【205】豊碑拓本 漢代の画像石、洛陽・龍門石窟の石仏、唐宋の墓誌などの拓本。

【206】台湾考古 この部屋のみ撮影禁止。土器や動物の骨が主で何故?と思ったが、人骨があるためか。

【207】特展区 祭祀や戦争に関係する天気、自然災害等の占いに用いられた甲骨文を特集。

以上、2階を見ているだけで1時間が経過。閉館時間は16時半。まずい、時間が足りないとあせりながら、1階「考古空間」に移動する。大きくは【龍山文化】【殷墟文化】(甲骨文字展示を含む)【西周文化】【東周文化】の4つのエリアに分かれており、特に殷墟の発掘資料がものすごく豊富。安陽の殷墟博物館の展示(よく覚えていない)に勝る面もあるのじゃないだろうか。とにかく展示品の「量」に圧倒される。

銅製の仮面。中国古代を舞台にした時代劇で、こんな仮面が登場することがあって、絵空事も甚だしいと笑っていたのだが、あってもおかしくないのだなあ。

こういうヘンな奴もいる。中型犬くらいのサイズ。デカすぎる。

閉館時間の10分前に放送が流れ、私と、もうひとり最後まで残っていた男性も追い立てられてしまった。私たちが建物を出ると、そさくさと扉を閉める係員。こういうところは大陸も台湾もあまり変わらない。1階は駆け足になってしまったので、ぜひ来年にでも再訪したいと思う。なお、開館は水、土、日のみ。12/23(日)は設備点検の臨時休館だったので、今回はこの日しか行くことができなかった。

■龍山寺

台北市中心部に戻り、あたりが暗くなり始めた頃、ごひいきの龍山寺へ。今年もおみくじを引きにやってきた。「来年の運勢を教えてください」とお願いして引いたのは、第九十首「上上」の「劉先主如魚得水」だった。え、劉先主って誰?と一瞬考えてから、三国志の劉備か!と納得した。昨年が「周郎(周瑜)赤壁敗曹兵」だったから、かなり出世したものだ。本当は曹操か司馬懿を引きたかったんだけどなあ。写真は、門前の「観音仏祖」の提灯を裏側(門内)から。

※おまけ:中研バス停付近で見かけた『新・神鵰俠侶』2019年版のラッピングバス。これはちょっと見たいドラマ。

(12/25記)