台湾旅行2日目は、九份(ジウフェン)に行こうと決めていた。朝、目が覚めると、天気予報どおりの激しい雨音。しかし、ホテルで朝食を食べて出かける頃は、雨が上がっていたので、かすかな期待を抱いて、忠孝復興駅前から「金瓜石」行きのバスに乗る。ガイドブックには所用1時間半とあったが、朝だったので、もう少し早く着いた。しかし「九份老街」でバスを下りる頃は、滝のような大雨。折りたたみ傘は持っていたけど、とても外を散策できるような状態ではない。

そこはよくしたもので、バスを下りてすぐの駐車場(?)の雨宿りスペースで、簡易雨具を売っていた。フード付きの雨ガッパ(35元)と靴カバー(2セット、30元)を購入。これでなんとか歩き出せる体制を整える。

少し先から細いメインストリート「基山街」が始まる。両側は観光客相手のお土産屋、食べ物屋が立ち並ぶ。長い庇を張り出している店が多いが、完全な雨除けアーケードにはなっていないので、やはり傘なしでは歩けない。

「基山街」と交差する階段道が「豎崎路」。少し上がると、九份国民小学校に突き当たって行き止まりとなり、少し下ると「阿妹茶楼」がある。全く予定してなかったのだが、雨の坂道を歩くのに疲れてしまったので、お茶を飲んで、少し休むことにした。

この坂道は、いかにも九份らしい趣きが感じられる。私は、そもそも侯孝賢監督の映画『非情城市』(1989年)を見て以来、九份に憧れてきたのだが、今では『千と千尋の神隠し』(2001年)のモデルの街として、すっかり有名になってしまった。この日も、修学旅行らしい日本の高校生を何組か見たし、カオナシのお面など、ジブリグッズを扱っているお店をあちこちに見て、時代の変化を感じた。

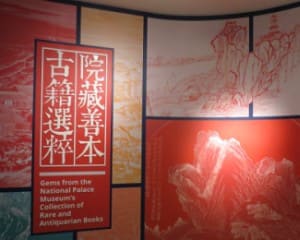

お昼過ぎのバスで台北市内に戻る。市の中心部の道はすっかり乾いていて、朝の雨はあとかたもなし。十数年ぶりに国立歴史博物館を訪ねてみた。残念ながら「歴史文物」の展示室は閉まっていて、近現代の写真と董小蕙(1962-)という女流画家の作品展示が中心だったが、けっこう楽しめた。

それから龍山寺の近くにある「剥皮寮(ボーピーリャオ)歴史街区」を初めて訪ねてみる。狭い区画だが、清代の伝統的な店屋や日本統治時代の建物が保存・再生されている地区。街の歴史を尋ねる展示施設もあって面白かった。

龍山寺では、ちょうど夕方のおつとめが行われており、声をあわせて経を唱える信者のみなさんの数に圧倒された。いつものおみくじを引いたところ、第四十四「周郎赤壁敗曹兵」が出た! 総合評価は「中中」だから、あまりよい卦ではないのだが、三国志随一のイケメン周瑜を引いたことに小躍りしたい気持ちだった。

少し寒くなってきたので、いったんホテルに戻ってコートを羽織り、夜は寧夏夜市に行ってみた。胡麻もち(中華風の餅ではなく、日本ふうの白いもちである)を一皿買ったら、それだけで夕食になってしまった。

(12/19記)

そこはよくしたもので、バスを下りてすぐの駐車場(?)の雨宿りスペースで、簡易雨具を売っていた。フード付きの雨ガッパ(35元)と靴カバー(2セット、30元)を購入。これでなんとか歩き出せる体制を整える。

少し先から細いメインストリート「基山街」が始まる。両側は観光客相手のお土産屋、食べ物屋が立ち並ぶ。長い庇を張り出している店が多いが、完全な雨除けアーケードにはなっていないので、やはり傘なしでは歩けない。

「基山街」と交差する階段道が「豎崎路」。少し上がると、九份国民小学校に突き当たって行き止まりとなり、少し下ると「阿妹茶楼」がある。全く予定してなかったのだが、雨の坂道を歩くのに疲れてしまったので、お茶を飲んで、少し休むことにした。

この坂道は、いかにも九份らしい趣きが感じられる。私は、そもそも侯孝賢監督の映画『非情城市』(1989年)を見て以来、九份に憧れてきたのだが、今では『千と千尋の神隠し』(2001年)のモデルの街として、すっかり有名になってしまった。この日も、修学旅行らしい日本の高校生を何組か見たし、カオナシのお面など、ジブリグッズを扱っているお店をあちこちに見て、時代の変化を感じた。

お昼過ぎのバスで台北市内に戻る。市の中心部の道はすっかり乾いていて、朝の雨はあとかたもなし。十数年ぶりに国立歴史博物館を訪ねてみた。残念ながら「歴史文物」の展示室は閉まっていて、近現代の写真と董小蕙(1962-)という女流画家の作品展示が中心だったが、けっこう楽しめた。

それから龍山寺の近くにある「剥皮寮(ボーピーリャオ)歴史街区」を初めて訪ねてみる。狭い区画だが、清代の伝統的な店屋や日本統治時代の建物が保存・再生されている地区。街の歴史を尋ねる展示施設もあって面白かった。

龍山寺では、ちょうど夕方のおつとめが行われており、声をあわせて経を唱える信者のみなさんの数に圧倒された。いつものおみくじを引いたところ、第四十四「周郎赤壁敗曹兵」が出た! 総合評価は「中中」だから、あまりよい卦ではないのだが、三国志随一のイケメン周瑜を引いたことに小躍りしたい気持ちだった。

少し寒くなってきたので、いったんホテルに戻ってコートを羽織り、夜は寧夏夜市に行ってみた。胡麻もち(中華風の餅ではなく、日本ふうの白いもちである)を一皿買ったら、それだけで夕食になってしまった。

(12/19記)