この間(25日)、オルセー美術館展を見てきました。新聞の広告やポスターに、“これでもか”とあふれていて、他にはないのかとも思わせた、“ゴッホのアルルの部屋”を見るのが目的でした。

なぜ、この絵が注目されるのでしょう。この絵は、“ものすごい感動”を生むような絵でもないし、なぜでしょう。込められたゴッホの感情が滲み出している絵というほどでもないでしょう。なぜかわからないのです。

でも多くの人が、そう思っているようなのです。一度見たら忘れられない深い印象を与えます。

その印象は、長野駅前の本屋さん平安堂の絵本売り場の棚にあった、“いせひでこさんのこの表紙”(上の写真)を見たときに、すぐに買わせてしまったのです。

そして、後から、いせひでこさんの絵本の“中身”もいい本だなと思ったのです。

そっくり真似た、ゴッホの部屋を作って、暮らしてみたいなと、本気に思ったりします。

・・・・とこのあたりは、前に書きました。<ここです>。

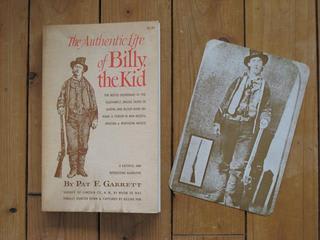

*左;オルセー展の絵葉書、右;アムステルダム・ゴッホ美術館の絵葉書

*左;オルセー展の絵葉書、右;アムステルダム・ゴッホ美術館の絵葉書

そのブログの中で、この絵には、3種あると書きました。

アムステルダムのゴッホ美術館、シカゴのアート・インスティチュート、そしてパリのオルセー美術館にあるのだそうです。

その3枚の絵にまつわる話を、オルセー展の絵の脇にある解説パネル、あるいは売店で買える“高い”図録の立ち読みで知ろうと思ったのです。

ゴッホは、まず1枚目を描いた。それが洪水で損傷した。それで、レプリカ(?)2枚目、3枚目を描いたというのです。そのうちの1枚がオルセー美術館にあって、他の1枚がシカゴにあるそうです。ところが、オルセー展の解説では、この1枚目がアムステルダムにあることに、全く触れていないのです。まるで無視しているようなのです。

洪水で損傷して、もうなくなってしまったような印象を与えてしまうのです。実際はどう修復されたのだろうかを知りたかったのです。

オルセー展は、いつも日経主催です。だから日経紙面が、何度もこの絵を紹介するのですが、記者の誰もふれない、無視なのです。第1作目は、オルセー美術館でなく、アムステルダムのゴッホ美術館にあると言いたくなかったのでしょうか。

まあ、どうでもいいことでは、あるのですが。

【おまけ】

*オルセー展で、大き目の複製画を買おうかとも思って出かけたのですが、展覧会でいつもするように絵葉書を少し買っただけでした。

*山中の小屋では、いつも玉子とじゃがいも。これは大好きメニューです。三度三度でも問題なしでした。

*山中の小屋では、いつも玉子とじゃがいも。これは大好きメニューです。三度三度でも問題なしでした。