また、オオサンショウウオの交雑種についての記事が朝日新聞に掲載された。

25日の夕刊の1面トップだった。

それほど注目に値する問題だろうか。

アサヒ・コムの記事から引用する。

また松井正文教授か。

何度も言うが、交雑種が増えると何が問題なのか私には理解できない。

わが国のオオサンショウウオとチョウゴクオオサンショウウオは、別々の祖先から進化してたまたま似たような形質を備えたわけではあるまい。

同じ祖先をもつ者が、異なる地域で長期間世代交代を経ることにより、若干異なる形質を獲得するに至ったのだろう。

だからこそ、交雑が可能なのだろう。

交雑の何が問題なのだろう。

わが国のオオサンショウウオの独自の形質、あるいは遺伝子が失われるから?

しかし、交雑しても遺伝子が消滅するわけではない。それは次世代に受け継がれていくのである。

そして、より環境に適応したタイプのオオサンショウウオが残ってゆくのであろう。

それはオオサンショウウオという生物の存続にとってむしろ有利なことではないのだろうか。

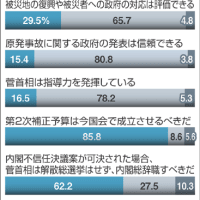

上記のウェブ魚拓のグラフを見ていただきたい。

わずか2年でこれほどまでに交雑種の割合が増加するとは私には信じがたいのだが、この変化が賀茂川におけるオオサンショウウオの交雑状況の実態を本当に反映しているのだとすれば、ここまでくればもう交雑種の増加を抑えることは不可能だろう。

松井教授は「「このままでは交雑種が増えるばかりだ。行政と研究機関が連携し、日本固有種以外のものと分離するなどの対策が必要だ」と指摘」しているというが、さてどうやって分離するというのだろうか。

分離されるのはチョウゴクオオサンショウウオとその交雑種だろうか、それとも日本固有種のオオサンショウウオだろうか。

数から言えば後者の方が容易そうだが。

で、一体一体DNA鑑定して分離するというのだろうか。

そんなことに何の意味があるのだろう。

わが国固有のトキやコウノトリは絶滅した。

佐渡や豊岡ではわざわざ中国やロシアからそれらを移入してまで復活を図っている。

地域的な遺伝子の特性を重視して、交雑はもちろん、国内における移動までをも問題視するような人々は、こうした動きにも大いに反対すべきではないのだろうか。

また、朝日新聞は不偏不党を掲げている。

少しは、こうした外来種の問題に寛容な立場の見解も載せてもらいたいものだ。

(関連記事)

オオサンショウウオに交雑の恐れというが・・・

オオサンショウウオに交雑の恐れというが・・・(2)

オオサンショウウオに交雑の恐れというが・・・(3)

25日の夕刊の1面トップだった。

それほど注目に値する問題だろうか。

アサヒ・コムの記事から引用する。

中国種と交雑、絶滅危機 賀茂川のオオサンショウウオ

国の特別天然記念物「オオサンショウウオ」が生息する京都・賀茂川で、中国原産のオオサンショウウオとの交配が進み、日本固有種が絶滅する可能性があることがわかった。京都大の松井正文教授(動物系統分類学)の研究グループが調査した。外来種と分離するなどの対策の必要性が指摘されている。

松井教授が8月までの1年間、計79匹のオオサンショウウオを賀茂川で捕獲し、DNA型を鑑定した。その結果、揚子江流域などに生息する中国原産と同じ遺伝子型のチュウゴクオオサンショウウオが9匹確認され、チュウゴクオオサンショウウオなどの外来種との交雑種が67匹を占めた。日本固有種は3匹(4%)だけで、うち2匹は体長4、5センチの幼生だった。

研究グループによると、2008年の調査では捕獲した36匹のうち固有種は15匹(42%)いたが、09年は50匹中14匹(28%)に減っていた。

チュウゴクオオサンショウウオはペットや食用として1970年代に日本に輸入され、その後、野生化して各地に広がったと見られる。過去の調査では、徳島県でも確認されている。

チュウゴクオオサンショウウオは固有種と比べて動きが活発で、エサを食べる量が多く、成長が早い。このため、賀茂川では固有種が外敵から身を守るために隠れる場所やえさを奪われているとみられている。また、固有種が幼生の段階で魚やカニに食べられる危険も高まっているという。

松井教授は「このままでは交雑種が増えるばかりだ。行政と研究機関が連携し、日本固有種以外のものと分離するなどの対策が必要だ」と指摘する。(渡辺秀行)

(ウェブ魚拓)

また松井正文教授か。

何度も言うが、交雑種が増えると何が問題なのか私には理解できない。

わが国のオオサンショウウオとチョウゴクオオサンショウウオは、別々の祖先から進化してたまたま似たような形質を備えたわけではあるまい。

同じ祖先をもつ者が、異なる地域で長期間世代交代を経ることにより、若干異なる形質を獲得するに至ったのだろう。

だからこそ、交雑が可能なのだろう。

交雑の何が問題なのだろう。

わが国のオオサンショウウオの独自の形質、あるいは遺伝子が失われるから?

しかし、交雑しても遺伝子が消滅するわけではない。それは次世代に受け継がれていくのである。

そして、より環境に適応したタイプのオオサンショウウオが残ってゆくのであろう。

それはオオサンショウウオという生物の存続にとってむしろ有利なことではないのだろうか。

上記のウェブ魚拓のグラフを見ていただきたい。

わずか2年でこれほどまでに交雑種の割合が増加するとは私には信じがたいのだが、この変化が賀茂川におけるオオサンショウウオの交雑状況の実態を本当に反映しているのだとすれば、ここまでくればもう交雑種の増加を抑えることは不可能だろう。

松井教授は「「このままでは交雑種が増えるばかりだ。行政と研究機関が連携し、日本固有種以外のものと分離するなどの対策が必要だ」と指摘」しているというが、さてどうやって分離するというのだろうか。

分離されるのはチョウゴクオオサンショウウオとその交雑種だろうか、それとも日本固有種のオオサンショウウオだろうか。

数から言えば後者の方が容易そうだが。

で、一体一体DNA鑑定して分離するというのだろうか。

そんなことに何の意味があるのだろう。

わが国固有のトキやコウノトリは絶滅した。

佐渡や豊岡ではわざわざ中国やロシアからそれらを移入してまで復活を図っている。

地域的な遺伝子の特性を重視して、交雑はもちろん、国内における移動までをも問題視するような人々は、こうした動きにも大いに反対すべきではないのだろうか。

また、朝日新聞は不偏不党を掲げている。

少しは、こうした外来種の問題に寛容な立場の見解も載せてもらいたいものだ。

(関連記事)

オオサンショウウオに交雑の恐れというが・・・

オオサンショウウオに交雑の恐れというが・・・(2)

オオサンショウウオに交雑の恐れというが・・・(3)

前に近交係数の件を書いた現実論と申します

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/wild/1288018587/1-100

今回の件に関して2chにスレッドを建てました(御笑覧頂ければ何よりです)

オオサンショウウオは各地の水系に少数の個体が分散してしまってますので

交雑種を水系から除去すれば一つの小川当たりに数個体しか残らず

鳥肌が立つ程の近交係数を叩きだす危険性が考えられます。

その意味では、中国のサンショウウオの嫁入りは日本のサンショウウオの遺伝子を残すための最後の手段かも知れません。

生息する各地で交雑種が大量発生しているわけではなさそうですが、この京都の賀茂川で、仮に交雑種の完全除去に成功したとしても、そうした事態を招来する可能性は高いでしょうね。

そうした観点からの交雑種容認論もマスコミには報じてもらいたいものです。

こんばんは

>>この京都の賀茂川で、仮に交雑種の完全除去に成功したとしても、そうした事態を招来する可能性は高いでしょうね。

極めて高いですね、交雑種を完全除去してしまえば数回の世代交代を経ずして種としての崩壊が発生すると思えます。

交雑種に対するヒステリックな反感の深層には国際問題が潜んでいるような気もしますけど。(苦笑)

領土問題などで何かにつけ「冷静な対応を」と説く朝日は、そうした点を自覚しているのかしないのか……。

自覚しているヒトもなかには居るかも?

不思議に思う時があります

日本社会の少子化(非婚化)の深刻さは話題になっても、国際結婚を増やせとの主張は殆ど聞きません。

子育て支援には熱心でも非婚化では意味など無いでしょうに。

日本人の深層には差別意識が深く根を張っているのかも知れませんよ。

中国オオサンショウウオって、ワシントン条約で法的保護の対象だった筈ですよね。

駆除する事は法的に許されない(犯罪行為)なのでは?

>しかし、交雑しても遺伝子が消滅するわけではない。それは次世代に受け継がれていくのである。

いえ、交雑が進めば国内種が元々持っていた遺伝子は永遠に失われる可能性があります。

国際結婚を増やせば一時的に少子化は解消するかもしれません。

しかし、少子化には必ず理由があるはずです、その理由を探って解消しないと結局いずれは少子化傾向に戻るのではないでしょうか。

カンフル剤の効果は一時的な物です。

自然保護、生物保護と同じで、一時的に数を増やしてもあまり意味がありません。

そういった意味で子育て支援は子供を育てる環境を整えるという意味では評価できるかもしれません。

カンフル剤ではないので効果は少し待たないとわかりませんが。

こんばんは

>>いずれは少子化傾向に戻るのではないでしょうか

その危険は極めて大きいと危惧せざるを得ません

まあ、年齢バランスの崩壊が誘発する社会不安をある程度は軽減出来るとは思いますけどね

サンショウウオの件は最悪の一歩手前の解決法と考えています。

最悪は各水系で近交係数の悪化により日本産の遺伝子が完全に消滅する事です。

確かに遺伝的純粋性は失われても交雑による近交係数の軽減のほうがマシだと思うんですよ。

そう言えばこんな事を聞いた事があるんですけどね

100年ほど前の田んぼでは複数の品種が混ざった形で栽培されていたがゆえに田んぼ内での多様性は極限にまで高められていた。

(病気が流行っても、日照りでもある程度の収量を期待出来ますよね)

コレは参考になる話だと思いますよ

しかし、仮にチュウゴクオオサンショウウオや交雑種とのシェア争いの結果、日本のオオサンショウウオが減ったのだとすると、

日本のオオサンショウウオを維持するのにチュウゴクオオサンショウウオとの交雑種を容認するというのは本末転倒かも。