特別の棚に置いている「とっておきの名盤」を紹介するシリーズもこの一枚でとうとう最後になってしまった。

”とっておき”という言葉がずっと続くのはおかしいし、次からどういう形でこのブログを続けていこうかと今悩んでいる。

次回からは「この曲この一枚」という形で、愛着を覚える盤をその都度紹介して行こうと思ってはいるが。

コッホは合唱指揮者として名を成した人だが、特に古典宗教音楽の演奏には深い造詣があり、音楽史の研究でも独特の権威を示した立派な人だった。

1975年(1908年生まれ、67歳)に亡くなっているから、今からもう34年も前になる。

あまり多くの録音を残していないので、この人の盤を持っている人は少ないと思うが、こまめに輸入盤を探して少しでも手に入れて欲しいと思う。

どれも一聴に値する盤ばかりのはず。

ブランデンブルグ協奏曲の名盤についてだが、雑誌「レコード芸術」でよくやっている”名曲名盤300選”で、常に第一位になっているのはリヒター指揮の盤。

たしかに素晴らしい演奏だと思うが、自分の好みに合ったもので何度聴いても飽きの来ない盤となると次の二者の演奏のものになる。

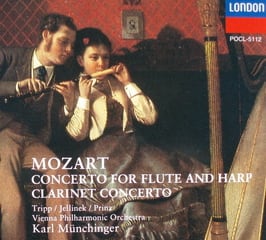

私としては、第一位に挙げたいのはミュンヒンガー指揮の旧盤か、このコッホ指揮のもの。

特に後者の盤は、少し速いテンポと独特の生き生きとしたリズム感が見事で、聴いている者の胸を弾ませてくれることこの上ない。

芯のしっかりとした奥行きの深い音と、滋味のある響きを聴かせてくれるベルリン・クラシックの録音も素晴らしいし、この曲を聴くなら絶対に見逃せない一枚。

ひとまず、この曲のベストファイヴを挙げると、

・カール・ミュンヒンガー指揮、シュトゥットガルト室内管弦楽団(1958年録音) <DECCA>

・ヘルムート・コッホ指揮、ベルリン室内管弦楽団 <Berlin Classics>

・カール・リヒター指揮、ミュンヘン・バッハ管弦楽団 <Archiv>

・オットー・クレンペラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団 <EMI>

・シギスヴァルト・クイケン指揮、ラ・プティット・バンド <Deutsche harmonia mundi>