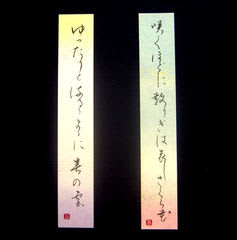

墨遊 俳句

Kの俳句二句書く

咲くほどに散りぎわ哀しさくら花

つぎつぎと開花する桜を見るのは心うきうきと華やいだ気分になる。殊に、7分咲きの頃が満開の光景を想像して

嬉しいものだ。一方、咲いたら咲いたで散るのが気になる。ハラハラと花弁が風に舞う様は風情があっていい、反面

ものの哀れに例えられるように日本的情緒を掻き立てられる。柄にもなく物悲しくもしんみりした心境になる。

昨年、安部政権に代わって以来、気分的には明るい雰囲気が列島を覆っているかのようだ。

総理の2%物価高方針の意向を受けた日銀による大胆な量的金融緩和の断行に即応して円安(1$100円に近接)、

株高 (13,000円台)が現出した。3本の矢がうまく連動し企業、消費者ともにデフレ脱却の果実を手にできれば

万々歳であるが、物価だけが高騰して賃金も雇用も良くならず、消費税アップも作用して購買力が却って低下しないか。

銀行に溢れた金が行き場を失い、過剰流動性による悪夢(バブル)の再来にならないという保障はない。

花見酒が悲しい酒にならないことを祈るのみ。

ゆったりと流るるままに春の雲

青空にぽっかりと綿菓子のように浮かぶ春の雲を眺めているとほのぼのとする。

殺伐たるギスギスした世相などどこ吹く風というように流れに身を任せている風情がいい。

時には、 雑事を忘れの~んびりと過ごせば自分を客観視できて自分探しにもなるかもしれないとぼんやりと考えた。

昨日は中国在住の知人の来訪があり、珍しい岩茶をいただきました。

大紅袍(ダーホンパオ)という青茶

大紅袍(ダーホンパオ)という青茶

世界遺産 武夷山で作られる岩茶の中の四大名欉の一つで別名「王茶」。天心岩九龍巣の岩肌にある樹齢400年近い4本の母樹は3品種からなり、この樹からは茶摘みはされていないそうですが、現在は挿し木で増やしたものが第二、第三世代として生産されているそうです。(中国在住の今間智子さんの「中国茶の教科書」から)過酷な環境に吸い付くように育つ岩茶はミネラルが多く身体を温める効果があるそうです。早速味わってみましたが甘くなんともいえない香ばしさがあって美味しいお茶で、貴重なお茶を楽しみました。

雲井の滝

雲井の滝 オニシモツケ

オニシモツケ

奈良絵本・絵巻の素晴らしい展覧会でした。室町時代後期から江戸時代中期にかけて作られた彩色絵入りの絵本や絵巻が屏風や掛軸に仕立てられ表装の点からも興味津々でした。

奈良絵本・絵巻の素晴らしい展覧会でした。室町時代後期から江戸時代中期にかけて作られた彩色絵入りの絵本や絵巻が屏風や掛軸に仕立てられ表装の点からも興味津々でした。

ほっとした時間が持てましたので菖蒲と紫陽花の

ほっとした時間が持てましたので菖蒲と紫陽花の

大紅袍(ダーホンパオ)という青茶

大紅袍(ダーホンパオ)という青茶