昨年末より水位が下がり続けている琵琶湖

いろんな物が水面上に顔を出し、話題を集めています。

お城ファンとしては坂本城や膳所城の「石垣」や、

長浜城の「太閤の井戸」も訪れましたが、

今最も話題なのは「まるでモンサンミシェル」と呼ばれるまでになった長浜市の「奥の州」です。

「奥の州」は湖岸から100mほど沖合に浮かぶ小島ですが、なんと陸続きになってしまったのです。

その風景がまるでモンサンミシェルみたい、ということなんです。

場所は滋賀県長浜市湖北町延勝寺

長浜から北上する県道331号線

さざなみ街道(湖岸道路)沿いの野鳥が観察される「コハクチョウと夕日のまち」にあります。

1.5kmほど北には道の駅 湖北みずどりステーション(〒529-0365 滋賀県長浜市湖北町今西1731−1)もあります。→こちら

駐車場は、県道331号線を挟んで目の前にある「湖北町海老江駐車場」(〒529-0367 滋賀県長浜市湖北町海老江529 0367)が大変便利です。

訪れた1月5日の水位はマイナス76センチ

南側の湖岸と地続きになった奥の州

奥の州に上陸wしてみました。

西側の周辺は貝殻がびっしりと打ち上げられていました。

北西側

北東側

そのほかにも沖合に浮かぶ島では、湖底が一部露出しているのが確認できます。

竹生島の周囲でも湖底が現れていますが、さすがに陸続きにはならないでしょうね。

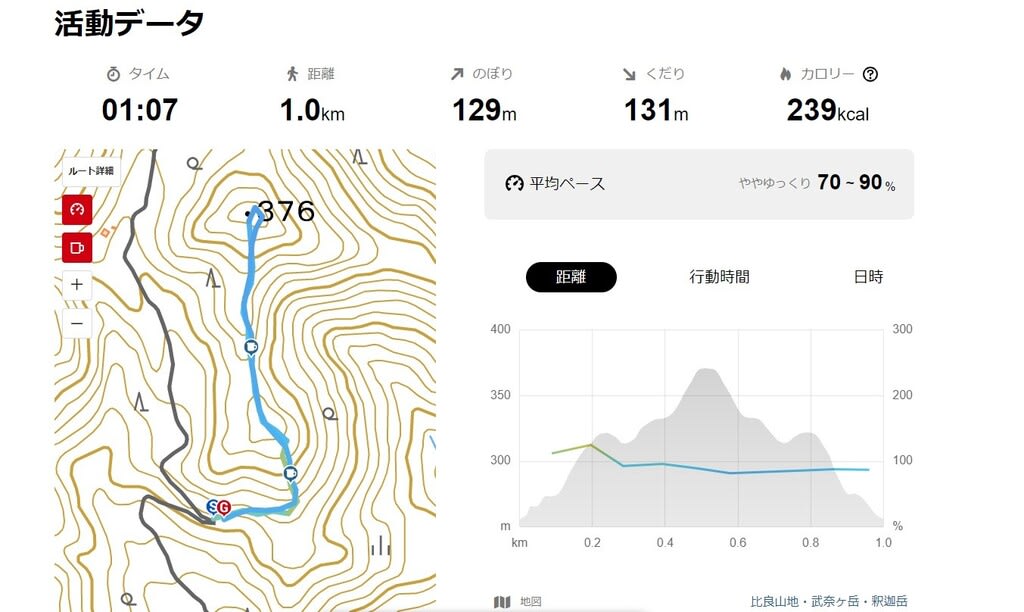

水上に移動記録を残せるという、面白い企画(ヤマップ投稿)

自分もやってみました。

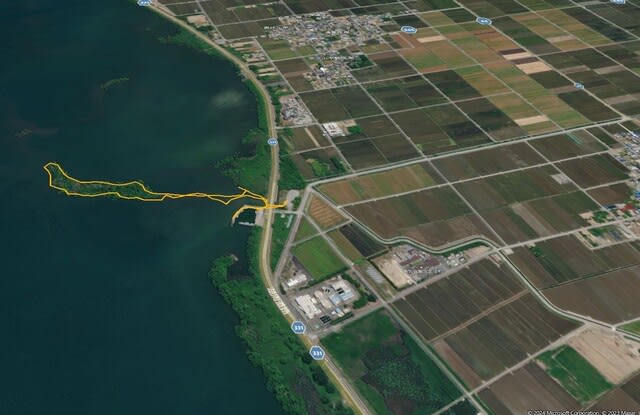

before

Googleマップより

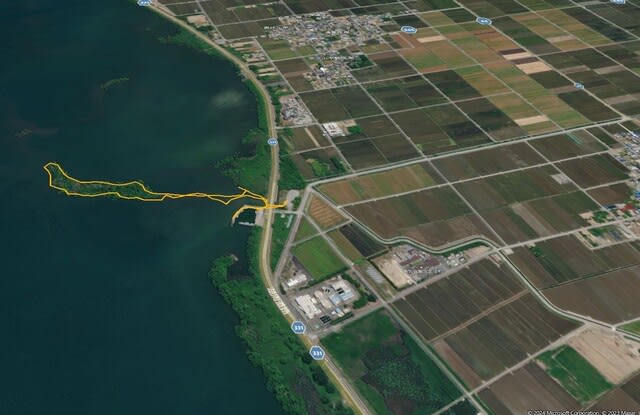

after

ヤマップ3D

行程図

【奥の州】

住所;滋賀県長浜市湖北町延勝寺

地図;

いろんな物が水面上に顔を出し、話題を集めています。

お城ファンとしては坂本城や膳所城の「石垣」や、

長浜城の「太閤の井戸」も訪れましたが、

今最も話題なのは「まるでモンサンミシェル」と呼ばれるまでになった長浜市の「奥の州」です。

「奥の州」は湖岸から100mほど沖合に浮かぶ小島ですが、なんと陸続きになってしまったのです。

その風景がまるでモンサンミシェルみたい、ということなんです。

場所は滋賀県長浜市湖北町延勝寺

長浜から北上する県道331号線

さざなみ街道(湖岸道路)沿いの野鳥が観察される「コハクチョウと夕日のまち」にあります。

1.5kmほど北には道の駅 湖北みずどりステーション(〒529-0365 滋賀県長浜市湖北町今西1731−1)もあります。→こちら

駐車場は、県道331号線を挟んで目の前にある「湖北町海老江駐車場」(〒529-0367 滋賀県長浜市湖北町海老江529 0367)が大変便利です。

訪れた1月5日の水位はマイナス76センチ

南側の湖岸と地続きになった奥の州

奥の州に上陸wしてみました。

西側の周辺は貝殻がびっしりと打ち上げられていました。

北西側

北東側

そのほかにも沖合に浮かぶ島では、湖底が一部露出しているのが確認できます。

竹生島の周囲でも湖底が現れていますが、さすがに陸続きにはならないでしょうね。

水上に移動記録を残せるという、面白い企画(ヤマップ投稿)

自分もやってみました。

before

Googleマップより

after

ヤマップ3D

行程図

【奥の州】

住所;滋賀県長浜市湖北町延勝寺

地図;