お城検索は→

こちら

富山城郭カードは→

こちら

ラーメン食べ歩きの腹ごなしにお城を巡るというお城ファンにとって不埒な行為ですが、訪ねるとそれなりに深く知りたくなり知ると楽しくなります。

知識が全く無いので先ずは訪ねた先の資料を集め、今後の活動に活かせればいいなと思いに日記代わりに記録していきたいと思います。

北陸・富山に住む者として一番身近なお城は「富山城」

一番身近な大名は高岡開町の祖前田利長

その本家本元がお隣の石川県金沢市。兼六園を庭園として有する加賀百万石の金沢城であり、加賀藩主前田氏です。

先ずは身近なここらから歩いてみたいと思います。

【概要】

加賀前田家の分家であった越中前田家の居城。神通川(現在の松川)の流れを城の防御に利用したため、水に浮いたように見え、「浮城」の異名をとった。当時の神通川は富山城の辺りで東に大きく蛇行しており、その南岸に富山城は築かれた。現在、本丸と西の丸の一部が残り、富山城址公園となっている。富山は北陸街道と飛騨街道が交わる越中の交通の要衝であった。

瀧廉太郎の「荒城の月」の着想の元になった城の一つといわれている。

【歴史・沿革】

「中世」

【歴史・沿革】

「中世」

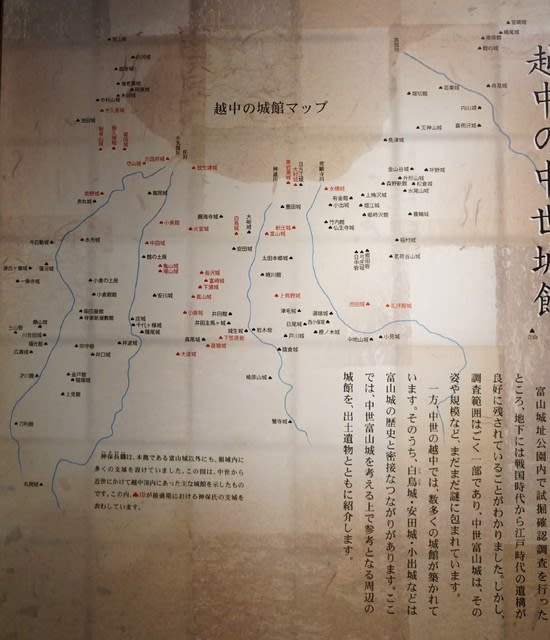

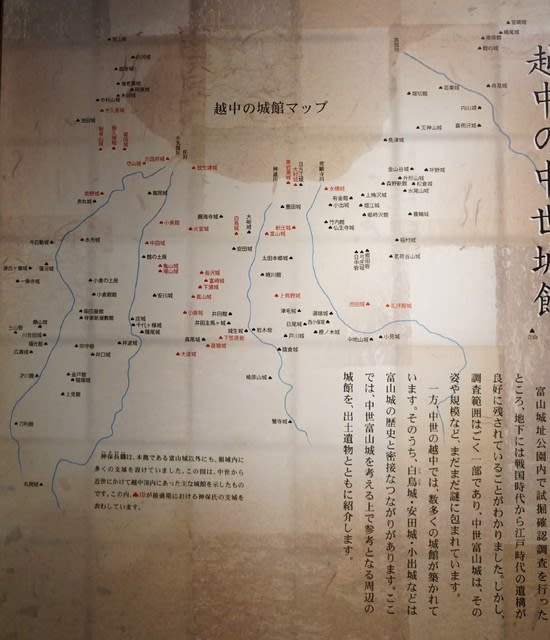

室町時代の越中守護は三管領の畠山氏であったが越中には来任せず、東部を椎名氏、西部を神保氏を守護代として治めさせていた。

富山城は1543年(天文12年)頃に越中東部の新川郡への進出をもくろむ神保長職(じんぼう ながもと)が、椎名氏の支配地であった神通川東岸の安住郷に家臣の水越勝重(みずこしかつしげ)に命じて築城したとされる。[1]

しかし最近の発掘調査により室町時代前期の遺構が発見され、創建時期はさらにさかのぼると考えられている。また、神保氏時代の富山城は今の場所ではなく、約1キロメートル南方の小高い所にあったとする説もあったが、この発掘結果によってほぼ現在の位置にあったことが明らかとなった。なお、天文年間(16世紀中期)の名称を「安住の館(あずみのやかた)」とする研究者[2]もいる。

慶長年間以前に成立したことが確実な『富山之記』という往来物には、神保氏時代の富山城と城下の発展の様子がくわしく書かれており、中世富山城を知るための貴重な史料となっている。

ところが、長職は1560年(永禄3年)、椎名氏を支援する上杉謙信の攻撃により富山城を追われ、神保氏の在城は僅かな間であった。その後、富山城は上杉氏と一向一揆の争奪の的となったが、1578年(天正6年)、長職の子とされる神保長住が織田信長の後ろ盾を得て富山城に入城した。しかし、1582年(天正10年)3月、長住は上杉方に内応した家臣に背かれて城内に幽閉されて失脚し、替わって富山城主となったのが、佐々成政である。ただし信長が成政を越中に封じた時期については、前年2月の上杉方による小出城攻囲への救援の功を賞して天正9年に既になされていたとする説がある。なお、当時織田家と富山城の争奪戦を繰り広げた上杉家では、天正年間の一時期、富山城のことを「安城」と呼称していたとする古くからの説があるが、近年の研究では概ね否定的[3]なようである。

「安土桃山時代」

「安土桃山時代」

富山城に拠点を構えた成政は富山城の大規模な改修を行った。本能寺の変の後、豊臣秀吉と離れた佐々成政は、1585年(天正13年)8月、秀吉自ら率いる10万の大軍に城を囲まれ降伏し(富山の役)、富山城は破却された。この際に、秀吉は本陣を富山城西方4kmの白鳥城まで進めたものの富山城には入らず帰還したとするのが従来の定説であるが、成政が降伏した直後の1585年(天正13年)閏8月1日に富山城に入城していたとする説が新たに提起されている。[4]

越中一国が前田家に与えられると、

前田利長が大改修を行い金沢城から移り住み隠居城としたが1609年(慶長14年)に建物の主要部をことごとく焼失したため、高岡城を築いて移り、富山城には家臣の津田義忠が城代として入った。

「江戸時代」

「江戸時代」

1639年(寛永16年)、

加賀藩第三代藩主前田利常が次男の利次に10万石を与えて分家させ、富山藩が成立した。翌1640年(寛永17年)、利次もそのころ加賀藩領内にあった富山城を仮城として借り越中に入った。

当初、居城として婦負郡百塚に新たに城を築くつもりであったが、藩の財政がそれを許さなかったため1659年(万治2年)に加賀藩との領地交換により富山城周辺の土地を自領とし富山城を居城とした。

1661年(万治4年)、幕府の許しを得て富山城を本格的に修復し、また城下町を整え、以後富山前田氏13代の居城として明治維新を迎えるまでの基礎となった。

1858年4月9日(安政5年2月26日)、飛越地震が発生した。富山城も被災し、本丸や二の丸、三の丸が破損したほか石垣が崩れるなど大きな被害を出した。

「明治時代」

「明治時代」

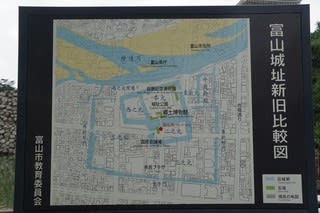

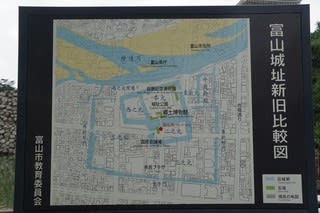

1871年(明治4年)廃藩置県により廃城となり、翌年建築物は払い下げられた。本丸御殿は県庁舎〔1899年(明治32年)焼失〕、二の丸二階櫓御門は小学校〔1883年(明治16年)解体〕として現地でそのまま利用された。他の大部分は千歳御殿を含めてその際に解体された。城の周囲を巡っていた水堀も本丸と西の丸の南側部分を除き1962年(昭和37年)までに順次埋め立てられた。

1900年(明治33年)には富山城址内に2代目県庁舎が竣工し、1930年(昭和5年)に焼失するまで使用された。なお焼失後、県庁舎は現在地に移転新築されている。

1901年(明治34年)に開始された水害対策のための河道の付け替えの後、城の堀の一部であった神通川の旧河道の一部は松川となり、城址の北側を流れることとなった。

「平成」

「平成」

2008年(平成20年)から2009年(平成21年)行われた埋蔵文化財調査において、富山市民プラザ脇で三の丸大手門の石垣が見つかり、古絵図上に示されていた富山城の正門である大手門の位置や遺構の存在が初めて確認された。本丸石垣の特徴との類似から、富山藩初期(1660年頃)の築造と推定されている。これは、市内電車の環状化工事に先立って行われたものである。

公園の再整備工事は2014年(平成26年)に完成したが、史実に基づいた復元ではない。本丸東側の本来は土塁であった部分に石垣が段階的に新造され、2012年(平成24年)3月には東側全面が石垣造りとなるとともに、直線であった縄張りに横矢掛り状の屈折部が設けられ、また地下駐車場入り口を城門風に作り替えるなど、

富山城本来の歴史的な景観とは全く異なる様相を呈することとなり、木造天守再建や旧態復帰などの他の城址整備例とは違う方針で公園の整備が行われた。鉄筋コンクリート構造による模擬天守についても賛否両論がある。ただ既に模擬天守や富山市郷土博物館の建物は国の登録有形文化財(建造物)に登録されており、文化財行政上は原則として維持管理されなければならない歴史的建造物となっている。史実・旧態とは異なっているが、模擬天守は建設後60年を超えており、

模擬天守のある風景が現在のの富山市を象徴する景観となっている面もある。

2017年(平成29年)、

続日本100名城(134番)に選定された。

【構造】

【構造】

天然の要害である神通川を北面の守りとした後ろ堅固の梯郭式平城で、四周を水濠と河川とで2重に囲まれた10万石級の大名としては大規模な構えの城であった(江戸時代以降)。浮城の別名から、神通川の川面に浮かぶような様子であったことが伺い知れる。縄張りは、ほぼ方形の本丸の南面に二の丸を、東西に出丸を置き、本丸をそれら3つの郭で囲み、さらにそれを三の丸で凹状に囲む形のものであった。ただし、本丸搦手を守る東出丸はほかの郭のように三の丸に内包されておらず独立しており、また神通川の土手沿いに直接城外に通じているなど、反撃の基点となる大型の馬出しの性格を持つ郭であった反面、防御面では弱点であることから、さらにその東側に三の丸東北端に接する形で小郭が設けられており、この郭には幕末に千歳御殿(後述)が建てられた。

当初の計画では、天守台を石垣で築いた天守、櫓3基、櫓門3門を備える予定で幕府の修築許可を得ていたが、その後の江戸時代の古図にはいずれも天守の記載がなく、また発掘調査の結果からも本丸南東隅に天守土台となる土居の拡張工事は認められるものの石垣工事の痕跡はないため、天守は築かれなかったとみられている。3基の櫓については史料がなく、何基が建てられ、またどのようなものであったかなど全く不明である。櫓門については、実際に櫓門として建てられたのは予定の3門(本丸大手・本丸搦手・二の丸)の内、二の丸二階櫓御門のみであったとされているが、現存する二階櫓御門の写真からは、門に接続して宗藩の金沢城同様に唐破風を設けた海鼠壁の城壁が巡らされており石高相応に威儀を正していたことが見て取れる。

富山城の縄張りは藩政期を通して大きな変化は見られなかったが、1849年(嘉永2年)に10代藩主利保の隠居所として千歳御殿が東出丸の外側(東側)に建てられた。名称こそ「御殿」であるが、その形状は周囲に水濠を設けた独立郭であった。

江戸時代後期には東西約680メートル、南北約610メートルの縄張りがあったが現在城址公園として残っているのは、本丸と西の丸(間の水濠は埋め立て)、それらの南面の水堀および二の丸の一部のみ(東西約295メートル、南北約240メートル)で、面積では約6分の1である。本来の富山城は石垣は主要な門の周囲のみであり他の大部分は土塁の城であったが、昭和・平成と模擬天守東側に石垣が新造されたことで往時の歴史的な姿とはかなり異なるものとなっている。

【富山城址公園の施設】

【富山城址公園の施設】

「千歳御門」

「千歳御門」

総欅造り。1849年(嘉永2年)、千歳御殿の正門として建てられた富山城唯一の現存建築遺構。創建当初のものではなく、1855年(安政2年)の大火で焼失後の再築との説もある。門形式は三間薬医門(さんげんやくいもん)といわれる格式の高い城門建築で、桁行6m、梁間1.9m、屋根は切妻造りで赤瓦の本瓦葺である。明治の初めに門が解体された際、富山市米田の豪農に払下げられ移築されたが所有者が富山市に寄贈。2006年(平成18年)から2008年(平成20年)にかけて現在の場所に移築された。2012年(平成24年)4月には常時開門を開始した。現存する同形式の門は東大の赤門(旧 加賀屋敷御守殿門)だけとされ、2008年(平成20年)10月29日に富山市指定文化財に指定された。

「平成の石垣」

「平成の石垣」

千歳御門脇(南側)に2008年(平成20年)に完成した石垣。幅11メートル、高さ7メートル、奥行き12メートルで、富山城の石垣に使用された早月川の御影石を用いている。

「富山市郷土博物館」

「富山市郷土博物館」

2003年(平成15年)6月より、富山市郷土博物館(富山城)の耐震補強工事に着手、2005年(平成17年)11月3日に、展示内容も見直しリニューアルオープンした。

テレビニュースなどで富山城として紹介されることが多い建物である。いわゆる史実に基づかない「模擬天守」の外観である。

内部は資料館となっています。

天守閣からは富山市内が一望できます。

「佐藤記念美術館」

「佐藤記念美術館」

東洋古美術を中心に収蔵する美術館。本丸搦め手の石垣を利用して建てられており、帝冠様式の建物に、東側は北陸地方に多い海鼠壁三層櫓を模した外観を持つ。

【富山城】

《加賀百万石前田氏の分家の居城となる》

名称(別名);

所在地;富山市本丸

城地種類;平城

築城年代;天文12年(1543)ころ

築城者;神保長職

主な城主;神保氏、佐々氏、前田氏

文化財区分;

近年の主な復元等;

天守の現状、形態;2017年内部資料館リニュアル

地図;

※出典、、、続日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)