ラーメン食べ歩きの腹ごなしにお城を巡るというお城ファンにとって不埒な行為ですが、訪ねるとそれなりに深く知りたくなり知ると楽しくなります。

知識が全く無いので先ずは訪ねた先の資料を集め、今後の活動に活かせればいいなと思い日記代わりに記録しました。

北陸・富山に住む者として一番身近なお城は「富山城」

一番身近な大名は高岡開町の祖「前田利長」

その本家本元がお隣の石川県金沢市。兼六園を庭園として有する加賀百万石の「金沢城」であり、「加賀藩主前田氏」です。

お城の歴史、前田氏の歴史を訪ねるうえで、墓所の存在を忘れることはできません。

歴代加賀藩主の墓所が金沢の野田山にあるように、

歴代富山藩主の墓所は、富山市長岡にあります。

◆令和元年(2019)11月18日に長岡御廟を訪ねた際のまとめです。

墓所は大きく2か所に分かれています。

初代利次公を中心とする墓所では歴代11基のはずですが数が足りず、不思議に思い真国寺の関係者に訪ねたところにもう一か所、二代藩主正甫公を中心とするやや規模の小さい墓所があることが分かりました。

そこで全体の平面図と

初代利次公墓所

二代正甫公墓所

二か所の見取り図を自分なりに作成、配置をまとめてみました。

なお歴代富山藩主と、宗家加賀藩主との相関、さらに同じ時期に分藩された大聖寺藩歴代藩主、八日市藩主、加賀八家前田土佐の守家との相関を簡略にまとめて整理してみました。

◆二か所に分かれた墓所の全体図

◆正面突当り、初代利次公を中心とする墓所の見取り図

◆噴水から右手方向、二代正甫公を中心とする墓所の見取り図

◆加賀前田家と分藩された藩との相関図

◆ここからは写真で説明します。

参道の坂道、突当りは長岡御廟の守り役として延宝3年(1675)二代藩主正甫公によって創建された曹洞宗真国寺。

ここから御廟に続く参道には石灯篭が奉納され、その数は537基を数えるという。

真国寺前の石碑

真国寺前の鳥居から初代墓所を望む

参道途中にある噴水が分岐の目印

正面突当りが初代利次公を中心とした墓所

右手方向が二代正甫公を中心とした墓所

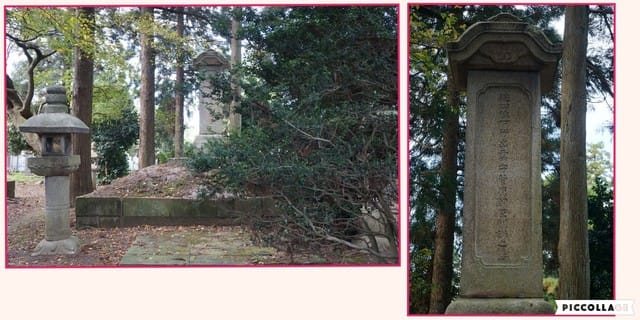

◆初代利次公を中心とする墓所は石垣と塀で囲まれ、正面入り口には門がある。

また墓所の周囲にも奉納された石灯篭がずらりと取り囲んでいる。

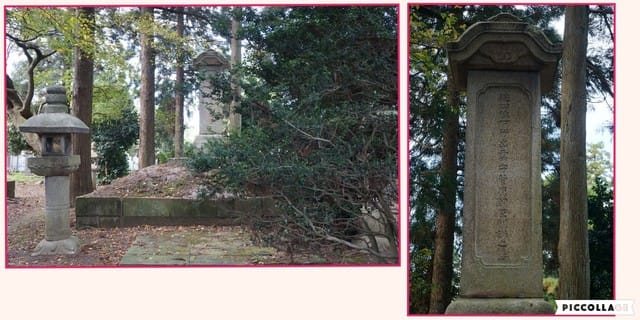

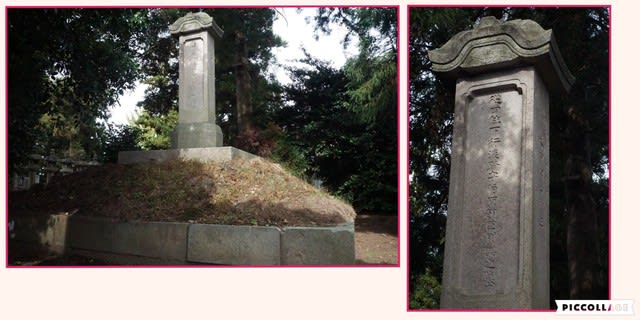

中心にあるのはひと際大きい、初代藩主利次公の墓

八代藩主利謙公

五代藩主利幸公

四代藩主利隆公

九代藩主利幹公

十代藩主利保公

十一代藩主利友公

脇に並ぶのは土盛りの無い墓

ひと際大きく目を惹くのは歴代藩主の正室の墓

四面に歴代藩主正室の名前が刻まれている。

九代藩主の次男利民公の墓(歴代藩主の中で嫡男以外の墓はこれだけ)

十二代藩主利聲公

歴代藩主の中で墳墓形式になっていないのはここだけ

墓所が別にあるからか?(菩提寺、東京西日暮里の延命院)

十代藩主利保の正室久美の墓(安芸広島藩の第8代藩主浅野 斉賢の娘)

歴代藩主正室の単独の墓はここだけ

歴代藩主の墓の裏手には、明治38年に改葬された旨の墓碑があり、

歴代公子公女の墓42基、側室7基、侍妾17基の墓が、ひっそりと祭られている。

◆場所を移動し

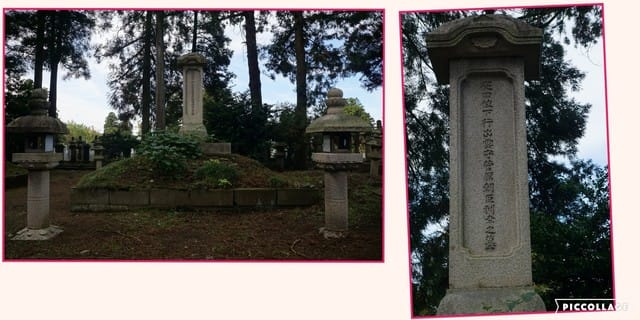

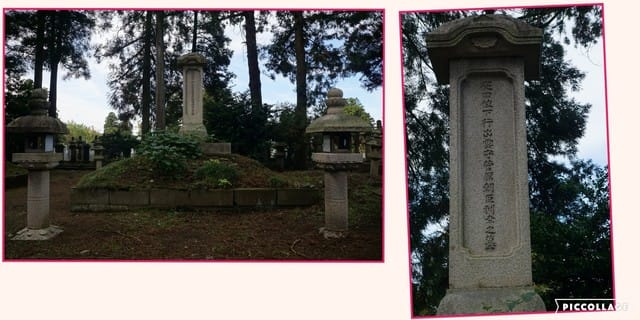

二代正甫公を中心とした墓所

正面には同じく門があり、奉納された石灯篭がずらりと取り囲んでいる。

突当り正面にある、二代正甫公の墓

六代藩主利與公

七代藩主利久公

三代藩主利興公

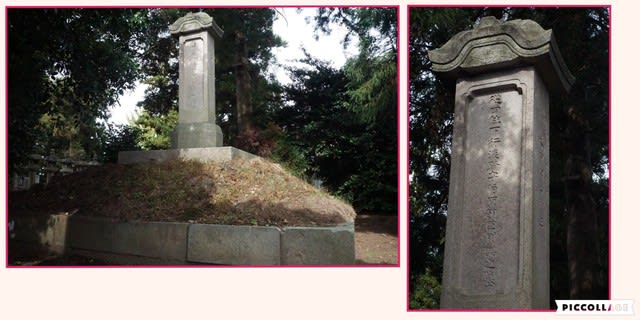

◆二代藩主墓所から初代藩主墓所を望む

森に囲まれた墓所の周囲には一般の墓が隙間なく広がっている。

◆富山藩(とやまはん)は、江戸時代に越中国の中央部(おおむね神通川流域)を領有した藩である。石高は10万石、加賀藩の支藩であった。藩主は前田家で、家格は従四位下・大広間詰・外様・城主。藩庁は富山城(富山市)。家紋は宗家の剣梅鉢に対して丁字梅鉢紋を使用した。

寛永16年(1639年)、加賀藩第3代藩主前田利常(利長の弟)が隠居するとき、次男の利次に富山10万石、三男の利治に大聖寺7万石の分封を幕府に願い出て許され、富山藩が成立した。

富山藩の当初の領地は、越中国婦負郡のうち6万石、新川郡黒部川西岸のうち1万6800石、富山町周辺7カ村3170石、加賀国能美郡手取川南岸のうち2万石の計10万石であった[1]。1640年、利次は加賀藩領内にあった富山城を借りて越中入りし、婦負郡百塚に新たに城を築く予定であった(そのため当時、利次は百塚侍従の称号で呼ばれていた)が費用が足りず、築城が進まないまま、やがてこれを断念して富山城に引き続き居することを決め、万治2年(1659年)に居城が自領外という不便の解消ということもあって、加賀藩領であった富山城周辺の新川郡舟橋・水橋(2万7千石)と、自領の新川郡浦山辺(1万6800石)及び飛び地であった加賀国能美郡とを交換して藩領が定まった。そして、1661年に幕府から富山城改築の許しを得て、城と城下町の整備が本格的に進められた。富山町は越中における唯一の城下町であり、他は在郷町と呼ばれる農村地域に存在した商人の町で[2]、あとは農村であった。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

◆第二代加賀藩主前田利常の次男利次(藩祖)以下歴代十一代藩主の墓と、正室側室等の墓がこれらを取り囲んでおり、1.2ha余りの面積があります。

明治18年に吉田有宣が作成した詳細な御廟測量図(県立図書館蔵)によれば、全体が土塁・柵・堀によって囲まれており、藩主墓前の参道には、藩主に仕えた家臣が寄進した燈籠が並んでいました。明治18年には475基の存在を知ることができます。三代にわたって仕えた家臣もおり、実質365人の藩士が献燈したほか、僧籍の者も献燈しています。

明治31年改修工事によって、堀は埋められ、土塁の一部は石垣とされたり、切り崩して整地されたりしました。

廟所は、坂を登ったところにある鳥居の正面奥の西ブロックと、鳥居右手の北ブロックに大きく二分されます。西ブロックの中央には初代利次墓があり、この両側にそれぞれ3代の藩主が祀られています。一方北ブロックでは、二代正甫墓・六代利与墓が並んで1区画を形成し、その東側の奥まったところに三代利興墓・七代利久墓が並んで1区画を形成します。したがって、長岡御廟は大きく3つの区画で構成されていることになります。

このように大きく二つに分れた理由はよくわかりませんが、明治18年絵図による参道の付け替えなどの変化を分析することにより、藩主の信仰した宗派が大きく関与したであろうことが推定されます。

藩主の墓は、笏谷石切石を積んで四角く囲った上に土の墳丘を盛り、その上に石製の笠形墓碑を置いています。御廟測量図によれば、墓の地下約3mには切石と礫を積んだ礫槨が存在するとされています。

墓石は、基本的に富山城石垣と似た花崗岩を使用し、初代利次墓石とほぼ同規格・同型式で作られ続けました。ただ初代利次墓だけは基壇積石がやや高くなっています。

また正甫・利興の墓石のみが、屋根・塔身・台座とも灰色の安山岩で作られており、どのような理由でそうなったのかは謎です。

これらの藩主墓は、規格が統一されており、発達した切石加工技術が使われています。このような技術は寛文~元禄年間(1661-1704)以降に発達することから、正甫が廟所を作った当初から現在のような姿の墓であったかどうか、十分な検討が必要です。

藩士寄進の燈籠は、かつて参道に沿って藩主毎に整然と配置されていましたが、明治31年の改修工事やその後の墓地の一般開放によりばらばらとなり、往時の姿をとどめていません。また藩主墓付近には寄進燈籠より一回り大きな燈籠が置かれていますが、これは明治以降のものです。

出典、、、「藩主の廟所-長岡御廟-」富山市埋蔵文化財センター

【富山藩主 前田家墓所】

長岡御廟(ながおかごびょう)

富山県富山市八ヶ山4185

出典、、、「富山城研究コーナー」富山市埋蔵文化財センター→こちら

藩主の廟所-長岡御廟-、、、同上→こちら

知識が全く無いので先ずは訪ねた先の資料を集め、今後の活動に活かせればいいなと思い日記代わりに記録しました。

北陸・富山に住む者として一番身近なお城は「富山城」

一番身近な大名は高岡開町の祖「前田利長」

その本家本元がお隣の石川県金沢市。兼六園を庭園として有する加賀百万石の「金沢城」であり、「加賀藩主前田氏」です。

お城の歴史、前田氏の歴史を訪ねるうえで、墓所の存在を忘れることはできません。

歴代加賀藩主の墓所が金沢の野田山にあるように、

歴代富山藩主の墓所は、富山市長岡にあります。

◆令和元年(2019)11月18日に長岡御廟を訪ねた際のまとめです。

墓所は大きく2か所に分かれています。

初代利次公を中心とする墓所では歴代11基のはずですが数が足りず、不思議に思い真国寺の関係者に訪ねたところにもう一か所、二代藩主正甫公を中心とするやや規模の小さい墓所があることが分かりました。

そこで全体の平面図と

初代利次公墓所

二代正甫公墓所

二か所の見取り図を自分なりに作成、配置をまとめてみました。

なお歴代富山藩主と、宗家加賀藩主との相関、さらに同じ時期に分藩された大聖寺藩歴代藩主、八日市藩主、加賀八家前田土佐の守家との相関を簡略にまとめて整理してみました。

◆二か所に分かれた墓所の全体図

◆正面突当り、初代利次公を中心とする墓所の見取り図

◆噴水から右手方向、二代正甫公を中心とする墓所の見取り図

◆加賀前田家と分藩された藩との相関図

◆ここからは写真で説明します。

参道の坂道、突当りは長岡御廟の守り役として延宝3年(1675)二代藩主正甫公によって創建された曹洞宗真国寺。

ここから御廟に続く参道には石灯篭が奉納され、その数は537基を数えるという。

真国寺前の石碑

真国寺前の鳥居から初代墓所を望む

参道途中にある噴水が分岐の目印

正面突当りが初代利次公を中心とした墓所

右手方向が二代正甫公を中心とした墓所

◆初代利次公を中心とする墓所は石垣と塀で囲まれ、正面入り口には門がある。

また墓所の周囲にも奉納された石灯篭がずらりと取り囲んでいる。

中心にあるのはひと際大きい、初代藩主利次公の墓

八代藩主利謙公

五代藩主利幸公

四代藩主利隆公

九代藩主利幹公

十代藩主利保公

十一代藩主利友公

脇に並ぶのは土盛りの無い墓

ひと際大きく目を惹くのは歴代藩主の正室の墓

四面に歴代藩主正室の名前が刻まれている。

九代藩主の次男利民公の墓(歴代藩主の中で嫡男以外の墓はこれだけ)

十二代藩主利聲公

歴代藩主の中で墳墓形式になっていないのはここだけ

墓所が別にあるからか?(菩提寺、東京西日暮里の延命院)

十代藩主利保の正室久美の墓(安芸広島藩の第8代藩主浅野 斉賢の娘)

歴代藩主正室の単独の墓はここだけ

歴代藩主の墓の裏手には、明治38年に改葬された旨の墓碑があり、

歴代公子公女の墓42基、側室7基、侍妾17基の墓が、ひっそりと祭られている。

◆場所を移動し

二代正甫公を中心とした墓所

正面には同じく門があり、奉納された石灯篭がずらりと取り囲んでいる。

突当り正面にある、二代正甫公の墓

六代藩主利與公

七代藩主利久公

三代藩主利興公

◆二代藩主墓所から初代藩主墓所を望む

森に囲まれた墓所の周囲には一般の墓が隙間なく広がっている。

◆富山藩(とやまはん)は、江戸時代に越中国の中央部(おおむね神通川流域)を領有した藩である。石高は10万石、加賀藩の支藩であった。藩主は前田家で、家格は従四位下・大広間詰・外様・城主。藩庁は富山城(富山市)。家紋は宗家の剣梅鉢に対して丁字梅鉢紋を使用した。

寛永16年(1639年)、加賀藩第3代藩主前田利常(利長の弟)が隠居するとき、次男の利次に富山10万石、三男の利治に大聖寺7万石の分封を幕府に願い出て許され、富山藩が成立した。

富山藩の当初の領地は、越中国婦負郡のうち6万石、新川郡黒部川西岸のうち1万6800石、富山町周辺7カ村3170石、加賀国能美郡手取川南岸のうち2万石の計10万石であった[1]。1640年、利次は加賀藩領内にあった富山城を借りて越中入りし、婦負郡百塚に新たに城を築く予定であった(そのため当時、利次は百塚侍従の称号で呼ばれていた)が費用が足りず、築城が進まないまま、やがてこれを断念して富山城に引き続き居することを決め、万治2年(1659年)に居城が自領外という不便の解消ということもあって、加賀藩領であった富山城周辺の新川郡舟橋・水橋(2万7千石)と、自領の新川郡浦山辺(1万6800石)及び飛び地であった加賀国能美郡とを交換して藩領が定まった。そして、1661年に幕府から富山城改築の許しを得て、城と城下町の整備が本格的に進められた。富山町は越中における唯一の城下町であり、他は在郷町と呼ばれる農村地域に存在した商人の町で[2]、あとは農村であった。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

◆第二代加賀藩主前田利常の次男利次(藩祖)以下歴代十一代藩主の墓と、正室側室等の墓がこれらを取り囲んでおり、1.2ha余りの面積があります。

明治18年に吉田有宣が作成した詳細な御廟測量図(県立図書館蔵)によれば、全体が土塁・柵・堀によって囲まれており、藩主墓前の参道には、藩主に仕えた家臣が寄進した燈籠が並んでいました。明治18年には475基の存在を知ることができます。三代にわたって仕えた家臣もおり、実質365人の藩士が献燈したほか、僧籍の者も献燈しています。

明治31年改修工事によって、堀は埋められ、土塁の一部は石垣とされたり、切り崩して整地されたりしました。

廟所は、坂を登ったところにある鳥居の正面奥の西ブロックと、鳥居右手の北ブロックに大きく二分されます。西ブロックの中央には初代利次墓があり、この両側にそれぞれ3代の藩主が祀られています。一方北ブロックでは、二代正甫墓・六代利与墓が並んで1区画を形成し、その東側の奥まったところに三代利興墓・七代利久墓が並んで1区画を形成します。したがって、長岡御廟は大きく3つの区画で構成されていることになります。

このように大きく二つに分れた理由はよくわかりませんが、明治18年絵図による参道の付け替えなどの変化を分析することにより、藩主の信仰した宗派が大きく関与したであろうことが推定されます。

藩主の墓は、笏谷石切石を積んで四角く囲った上に土の墳丘を盛り、その上に石製の笠形墓碑を置いています。御廟測量図によれば、墓の地下約3mには切石と礫を積んだ礫槨が存在するとされています。

墓石は、基本的に富山城石垣と似た花崗岩を使用し、初代利次墓石とほぼ同規格・同型式で作られ続けました。ただ初代利次墓だけは基壇積石がやや高くなっています。

また正甫・利興の墓石のみが、屋根・塔身・台座とも灰色の安山岩で作られており、どのような理由でそうなったのかは謎です。

これらの藩主墓は、規格が統一されており、発達した切石加工技術が使われています。このような技術は寛文~元禄年間(1661-1704)以降に発達することから、正甫が廟所を作った当初から現在のような姿の墓であったかどうか、十分な検討が必要です。

藩士寄進の燈籠は、かつて参道に沿って藩主毎に整然と配置されていましたが、明治31年の改修工事やその後の墓地の一般開放によりばらばらとなり、往時の姿をとどめていません。また藩主墓付近には寄進燈籠より一回り大きな燈籠が置かれていますが、これは明治以降のものです。

出典、、、「藩主の廟所-長岡御廟-」富山市埋蔵文化財センター

【富山藩主 前田家墓所】

長岡御廟(ながおかごびょう)

富山県富山市八ヶ山4185

出典、、、「富山城研究コーナー」富山市埋蔵文化財センター→こちら

藩主の廟所-長岡御廟-、、、同上→こちら