今回のまとめは→こちら

【歴史】

天正元年(1573)武田勝頼は遠江侵攻を目論み、東海道沿いの牧之原台地に諏訪原城を築かせたという。城名は、城内に諏訪神社を勧請したことに由来する。その後、天正3年(1575)長篠の戦いで武田軍が織田・徳川連合軍に大敗すると、反攻に転じた徳川家康によって諏訪原城も落城した。攻略後、徳川氏はこの城を拠点に武田軍に対抗していたが、天正10年(1582)武田氏が滅亡すると存在意義も薄れ、天正18年(1590)に廃城となった。

【縄張り】

大井川を背にして本曲輪を置き、本曲輪の前面を二の曲輪が大きく取り巻く、後ろ堅固の縄張りである。二の曲輪の大手前方には大手曲輪が配置された。

縄張りの最大の特徴であり、防御の中心となったものは丸馬出であった。六つの馬出(現存)が虎口の前面を強固に守っていたが、規模の小さなものは武田氏段階、大きなものは徳川氏段階の構造と推定されている。

、、、以上続日本100名城公式ガイドブック(学研)より

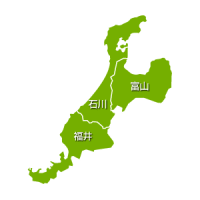

【場所】

静岡県掛川市菊川

国道1号線(島田金谷バイパス)「菊川IC」下車、一般道を右折し県道381号線(島田岡部線)で右折。県道234号線交差点を右折し、1号線高架をくぐりしばらく行くと旧東海道と交差します。この交差点から旧東海道を左折すると20mほでで諏訪原城跡の幟が立っている駐車場に着きます。

この駐車場には「諏訪原城ビジターセンター」が建っており、出土品や資料の展示ほか諏訪原城立体模型(ジオラマ)の展示などでわかりやすく解説してあるので、是非登城前に立ち寄っていただきたいと思います。

また御城印や記念グッズの販売も行っています。(現金直接購入ではなく、一旦現金でガチャを回してその中に入っている引換券を窓口に提出するというシステム)

【遺構】

諏訪原城想像図

ビジターセンター収蔵

本曲輪の背後は断崖絶壁で守られ、正面には扇状に二の曲輪が配置され、出入り口は丸馬出で防御する構造になっていることがわかります。

ビジターセンターから順路に従って

「大手南外堀」→「大手曲輪」→「大手北堀」→「二の曲輪中馬出」→「総曲輪」→「二の曲輪北馬出」

「外堀」を渡って「二の曲輪」→「内堀」を渡って「本曲輪」背後の崖から「内堀」、本丸からの眺望を楽しんだ後

「内堀」を渡り(水の手曲輪標識のみ)→「二の曲輪」→「二の曲輪東内馬出」→「二の曲輪南馬出」→「二の曲輪東馬出」→二の曲輪土橋にて外堀を渡り

「諏訪神社」→「二の曲輪大手馬出」→「堀」→「大手南外堀」→ビジターセンターに戻るコースです。

城の案内図(縄張り図)

諏訪原城パンフレットより

「大手南外堀」

大手曲輪は大手北外堀と大手南外堀によってコの字型に囲まれ、西側前面に巨大な丸馬出と三日月堀があった。

現在、大手南外堀の大半は茶園となり全容を見ることはできない。

幅約5m、深瀬薬3.3m、断面がV字型の薬研堀となっており、土塁の痕跡が認められなかったことから、塀や柵が巡っていたと思われます。

「大手北外堀」

大手曲輪は大手北外堀と大手南外堀によってコの字型に囲まれ、西側前面に巨大な丸馬出と三日月堀があった。

「大手曲輪」

史跡石碑

「大手北外堀」

大手曲輪は大手北外堀と大手南外堀によってコの字型に囲まれ、西側前面に巨大な丸馬出と三日月堀があった。

「惣曲輪」

「二の曲輪中馬出」

同、三日月堀

武田流築城術の特徴と言われる丸馬出と三日月堀の組み合わせ。

南側

同北側

「二の曲輪と外堀にかかる土橋」

「二の曲輪北馬出」

最北端に位置し、南側の二の曲輪中馬出と接続する「重ね馬出」で、北側の防備を固めるために付設された曲輪です。

発掘された礎石から復元された門

形式は薬医門(徳川氏時代)

外堀にかかる土橋

発掘調査の結果土橋ではなく、通路中央部が途切れ「木橋」となることが確認されています。

虎口には門の礎石が発見されています

「外堀・北側」

「外堀、二の曲輪中馬出」

城内で一番大きい横堀

「二の曲輪」

本曲輪を扇の要、その外側に扇状に広がる(南北薬315m・東西約75m)広大な曲輪です。

曲輪の中央部には現在も仕切り土塁が残っています。

二の曲輪土塁

「本曲輪・土橋」

本曲輪虎口

発掘調査により門の礎石が発見されています。

宝篋印塔というお墓の石塔の一部が転用されていたそうです。

本曲輪

富士山・大井川を望む高台。城の背後は絶壁で「後ろ堅固の城」の教科書的立地です。

発掘調査の結果、焼土を挟んで上下二時代の遺構面が確認され、下は武田氏時代で上が徳川氏時代と考えられます。

本曲輪内堀

堀幅約20m、深さ約10m、逆台形に掘られた箱堀で堀底の幅は約6.8mもあった。

かわらけや鉄砲玉、炭化米、瀬戸美濃の碗などが出土しています。

本曲輪からの眺望

「北曲輪」

「カンカン井戸内堀」

「諏訪神社」

諏訪神社外堀土橋

外堀

「二の曲輪東内馬出」

「二の曲輪南馬出」

城域の南東端に配置された3カ所の馬出の中で、南西端に位置する馬出。城の南側の防御が目的だったと考えられます。

曲輪内部では27点の鉄砲玉が集中して出土しています。

同三日月堀

「二の曲輪東内馬出」

「二の曲輪大手馬出」

「二の曲輪大手馬出・外堀」

土橋より

【まとめ】

約1時間をかけて1600m程歩きました。

籔が残る時期でしたが、巨大な丸馬出と三日月堀には感動の一言でした。

ヤマップ行程図

ヤマップ3D

【御城印】

諏訪原城ビジターセンター

住所:〒428-0037 静岡県島田市菊川1174

営業時間:10:00~16:00

休館日:月曜日(祝日の場合は翌火曜日)

【諏訪原城】

《武田氏が築いた遠江侵略の拠点の城》

名称(別名);牧野原城、牧野城、扇城

所在地;静岡県掛川市菊川

城地種類;山城

標高/比高;220m/

築城年代;天正元年(1573)、天正3年(1575)以降

廃城年代;天正18年(1592年)

築城者;武田勝頼、徳川家康

主な改修者;松平家忠など

主な城主;室賀氏(城番)、牧野氏(城番)、松平氏(城番)、今川氏(城番)

文化財区分;国指定史跡

主な遺構;土塁、曲輪、堀、馬出、井戸ほか

近年の主な復元等;堀、二の曲輪北馬出の門

※出典、、、続日本100名城公式ガイドブック(学研)

地図;