月

日(土)の夕方から、第

回宮崎県地域づくり団体研修交流会「新富大会」に参加

した。この交流会へ宮崎県内で活躍する地域づくり団体の年

回開催されている研修会で、県内各地を持ち回りで開催されている。

初日は、分科会ごとに新富町の「

大地の守り人をたずねて」と題して、新富町の特産物「たまご」「梅」

「お茶」「ズッキーニ」「そば」「洋蘭」の生産している農家やパワースポット

を訪ねるプログラム。夜には場所を町内の料理店

に移して交流会

に参加。

交流会では、熱気ムンムン 参加メンバーによる自己紹介、"地域が好きだ、もっと自分の住む町をよくしたい・・"そんなメンバーが集う会場は、不思議なパワーが充満している

参加メンバーによる自己紹介、"地域が好きだ、もっと自分の住む町をよくしたい・・"そんなメンバーが集う会場は、不思議なパワーが充満している

交流会場となった「やきとり大将」では、ズッキーニのビールつけ揚げ(上記写真)やレンコンをつかったレンコン南蛮やサラダをいただいた

料理はもちろんのこと、実行委員の皆さんのおもてなしの気持ちがありがたかった

この後、民宿「初音」へ戻り、

次会。深夜まで熱い語りは続いた。しかし宿に迷惑がかかるということで、午前

時に就寝

日(日)会場を新富町役場へ移し、全体研修会。新富町を活性化するためのプラン

を

つのグループに分かれてのワークショップ。思いもよらないさまざまな意見

やアイデアが出された。これって、ひとりで考えてたら

年はかかるだろね・・ってメンバーが言っていた。納得

。ワークショップの要素は「参加」「体験」「協働」「創造」「学習」とのこと。ファシリテーター(進行役)の力で、メンバーの潜在力が多いに引き出されたように思う。

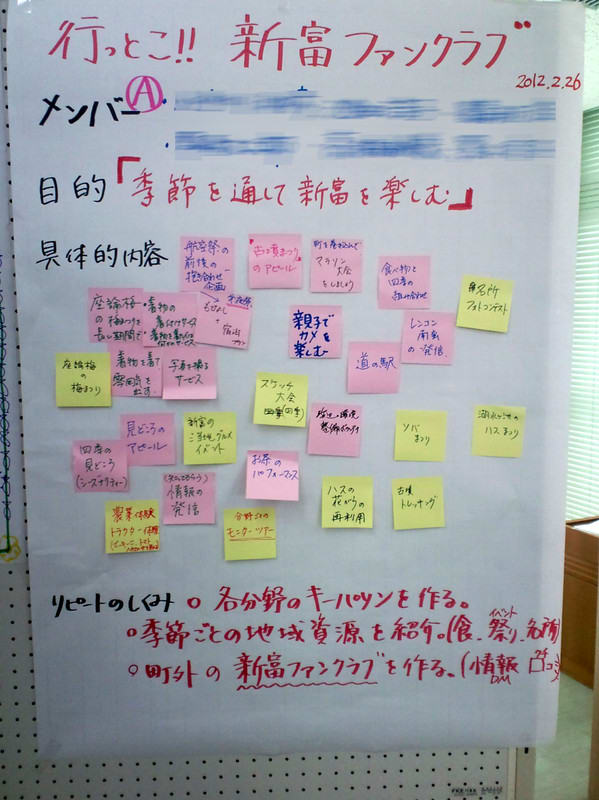

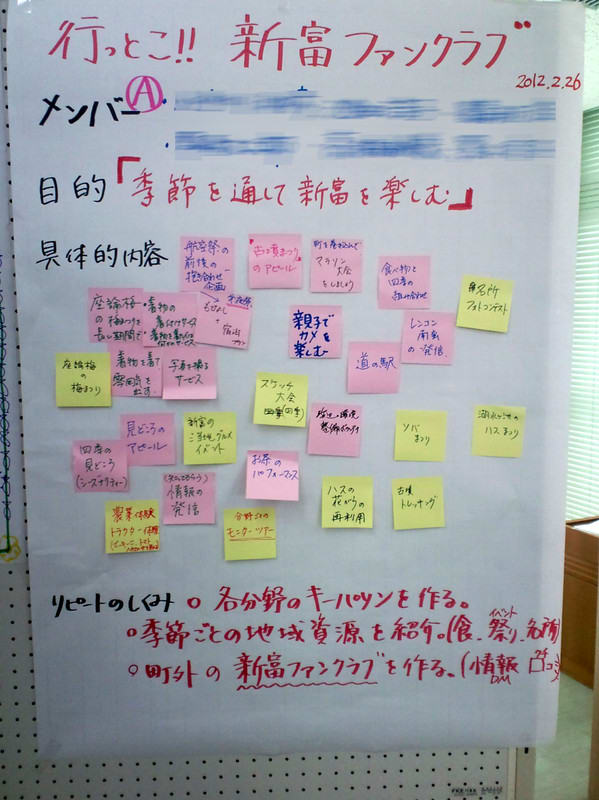

私の所属するグループでは、「

新富町ファンクラブ」をつくって、新富の四季折々の魅力を口コミで広げていこうというプラン

を考えた。この企画案をまとめるために与えられた時間は、

時間。こころひとつになって取り組んだ楽しいひととき

新富町のお茶

生産者で組織された「茶メンズ」の皆さん(実行委員メンバー)によるおいしいお茶の入れ方を伝授いただく

このように、新富町の若者パワー

に触れることができたことも今大会の大きな成果ひとつ。

新富の食の魅力や地域資源を再発見した大会。そして、志を同じくする仲間がいることをうれしく

思った大会でもあった。

新富町の実行委員の皆さんありがとう

(研修を終えて)

地域づくりグループとして、活動内容はもとより財務内容もしっかりした上で、先進的な取り組みをしていくべきだと考えている。自己満足やボランティアの延長線で活動を終わらせたくない。何故なら、本気で地域に貢献したいと考えているし、またいろんなものを犠牲にして頑張っているためだ。焦らず確実に一歩一歩歩いていきたい。

月

月

日(土)~

日(土)~

月

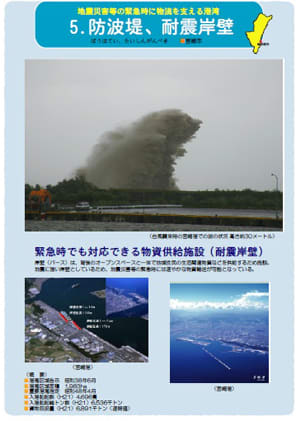

月 日(日)イオンモール宮崎【レストランコート】にて、土木の日パネル展が開催されます。

日(日)イオンモール宮崎【レストランコート】にて、土木の日パネル展が開催されます。 とんところ地震紙芝居、火砕流のモデル実験

とんところ地震紙芝居、火砕流のモデル実験 スタンプラリー

スタンプラリー 重機模型によるゲーム

重機模型によるゲーム

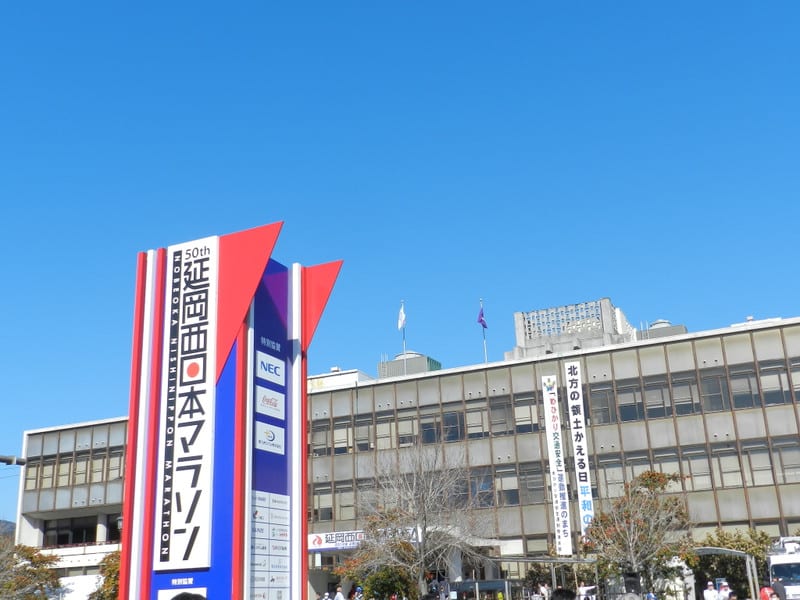

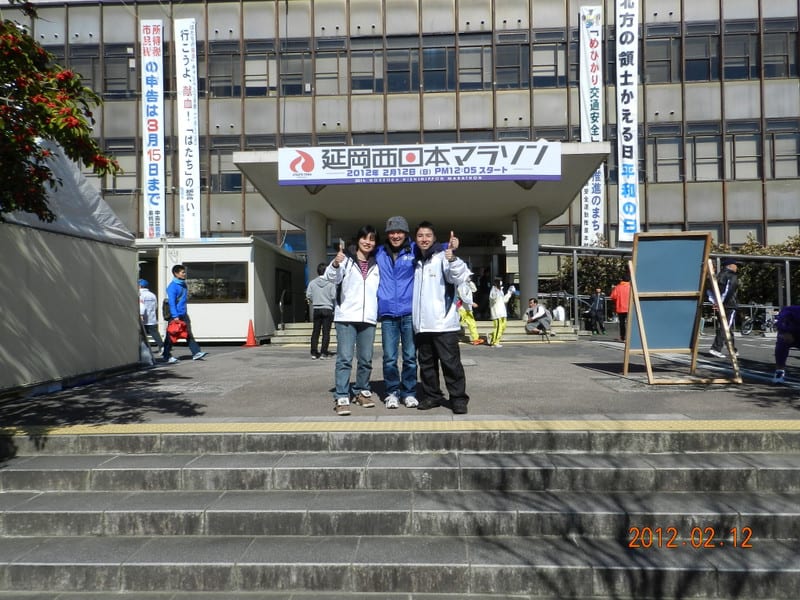

している。 会から資金を提供してうどんコーナーを支援したり、選手を撮影して即日無料で配布している

している。 会から資金を提供してうどんコーナーを支援したり、選手を撮影して即日無料で配布している

になっていく。地元テレビ局であるUMKテレビ宮崎の力により、九州管内のテレビ局で放映

になっていく。地元テレビ局であるUMKテレビ宮崎の力により、九州管内のテレビ局で放映 されるようになり、参加選手も増えてきた。

されるようになり、参加選手も増えてきた。

。会から資金を出して、無料で選手に提供している。 NATSは、この他にもたくさんの活動を通して、まちづくりを支援

。会から資金を出して、無料で選手に提供している。 NATSは、この他にもたくさんの活動を通して、まちづくりを支援 している。

している。

走り。同級生の娘さんが白バイ隊で伴走

走り。同級生の娘さんが白バイ隊で伴走 していた。

していた。

が準備され、リアルタイムに伝えられている。こちらもNECさんやスバルさんというスポンサーがついているお陰かもしれない。企業の社会貢献は、まちづくりには欠かせない

が準備され、リアルタイムに伝えられている。こちらもNECさんやスバルさんというスポンサーがついているお陰かもしれない。企業の社会貢献は、まちづくりには欠かせない と感じる。

と感じる。

のゴールシーン。記録は、速報タイムで

のゴールシーン。記録は、速報タイムで 秒。

秒。

月

月 になる為、今年度が最後

になる為、今年度が最後 となる。

となる。 である。

である。 、健康第一でと・・若い彼らを見送った。

、健康第一でと・・若い彼らを見送った。

回宮崎県地域づくり団体研修交流会「新富大会」に参加

回宮崎県地域づくり団体研修交流会「新富大会」に参加 した。この交流会へ宮崎県内で活躍する地域づくり団体の年

した。この交流会へ宮崎県内で活躍する地域づくり団体の年

「お茶」「ズッキーニ」「そば」「洋蘭」の生産している農家やパワースポット

「お茶」「ズッキーニ」「そば」「洋蘭」の生産している農家やパワースポット に移して交流会

に移して交流会

を

を やアイデアが出された。これって、ひとりで考えてたら

やアイデアが出された。これって、ひとりで考えてたら

の中に見えた雄大な鳥海山

の中に見えた雄大な鳥海山 が印象に残っている。

が印象に残っている。 をうった。

をうった。

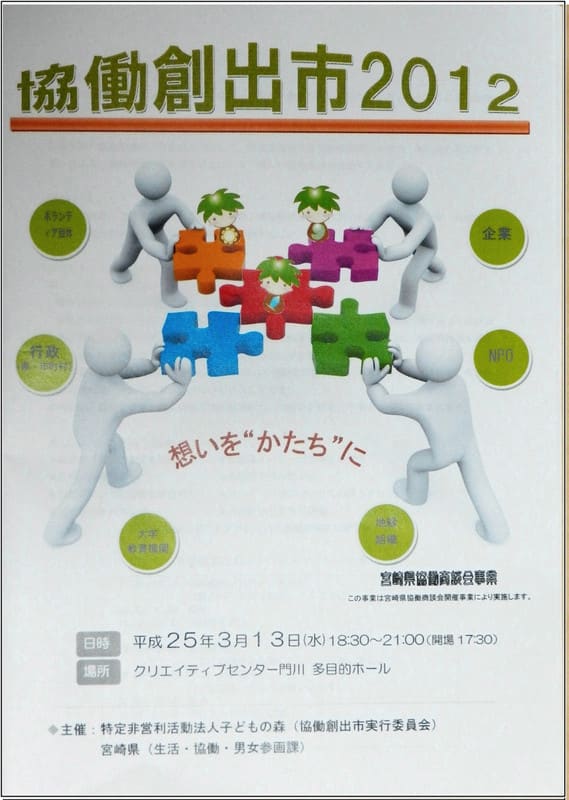

移動。私が参加した「市民の夢」分科会では約

移動。私が参加した「市民の夢」分科会では約 していただいた。ワークショップという言葉は聞いていたもの全国で沢山の団体がこの手法を活用し、かつワークショップを通じて地域間交流

していただいた。ワークショップという言葉は聞いていたもの全国で沢山の団体がこの手法を活用し、かつワークショップを通じて地域間交流 をしていること、地域分権のツール

をしていること、地域分権のツール として活用していた。

として活用していた。

からは、「寝たきり返上、出たきり朗人」として、「生き方・老い方・住まい方・死に方・遺し方」についてや、「どんな生き方としたい?」「どんな老後でありたい?」「どんな家族でいたい?」と人生や生きるということに正面から、楽しく、いきいきと、こだわりながら、そして感性豊か

からは、「寝たきり返上、出たきり朗人」として、「生き方・老い方・住まい方・死に方・遺し方」についてや、「どんな生き方としたい?」「どんな老後でありたい?」「どんな家族でいたい?」と人生や生きるということに正面から、楽しく、いきいきと、こだわりながら、そして感性豊か に取りくんでおられる姿に、深く感動した。

に取りくんでおられる姿に、深く感動した。 を学んだ。他にも参加メンバーから沢山の活動事例や問題点が紹介されたが、本当に目からウロコ

を学んだ。他にも参加メンバーから沢山の活動事例や問題点が紹介されたが、本当に目からウロコ が落ちた感動的な分科会だった。

が落ちた感動的な分科会だった。 へ。会場では勇壮な鳥海太鼓

へ。会場では勇壮な鳥海太鼓 が迎えてくれた。

が迎えてくれた。 された。

された。

夕日パーティ」へ。地元の民謡と踊りが披露された。残念ながら途中から降り出した雨

夕日パーティ」へ。地元の民謡と踊りが披露された。残念ながら途中から降り出した雨 は更けていった。

は更けていった。

等を通じて紹介していただいた。ニシン御殿は、「旧青山本邸」が正式名称。青山留吉氏の生涯を資料館やこの居宅で垣間見ることができた。

等を通じて紹介していただいた。ニシン御殿は、「旧青山本邸」が正式名称。青山留吉氏の生涯を資料館やこの居宅で垣間見ることができた。 割を納めていたらしい。築後

割を納めていたらしい。築後

で紹介された鳥海山の自然をビデオで鑑賞。鳥海禽(ちょうかいふすま)という高山植物の美しさや素晴らしさを紹介 していただいた。「夏に海水浴とスキーができるのは、ベイルートと遊佐だけ」とのこと。

で紹介された鳥海山の自然をビデオで鑑賞。鳥海禽(ちょうかいふすま)という高山植物の美しさや素晴らしさを紹介 していただいた。「夏に海水浴とスキーができるのは、ベイルートと遊佐だけ」とのこと。 についた。

についた。

にも恵まれ。いい記録が期待

にも恵まれ。いい記録が期待

くれた。毎年協力していただいている素敵な

くれた。毎年協力していただいている素敵な

歳

歳

した石田選手は、東海大学時代は、箱根駅伝に

した石田選手は、東海大学時代は、箱根駅伝に

を合図に各戸から決められた場所に集合、各班毎に道を歩き

を合図に各戸から決められた場所に集合、各班毎に道を歩き ながら避難経路を確認した。

ながら避難経路を確認した。 した。実際には、かなりの時間がかかるだろうと体験を通して理解できた

した。実際には、かなりの時間がかかるだろうと体験を通して理解できた

おこなわれた。

おこなわれた。

訓練、緊急地震速報伝達訓練、被害調査

訓練、緊急地震速報伝達訓練、被害調査 救出訓練、消火訓練などがおこなわれた。

救出訓練、消火訓練などがおこなわれた。

であたりは一面、暗く

であたりは一面、暗く なった。

なった。

の説明や取扱体験などもおこわれた。

の説明や取扱体験などもおこわれた。

)足を進行方向に向け運ぶと、載った方が恐怖

)足を進行方向に向け運ぶと、載った方が恐怖

番組の生放送が行われるところ。この日はクリスマス

番組の生放送が行われるところ。この日はクリスマス の飾り付けがしてありましたが、パネル展に華を添えて

の飾り付けがしてありましたが、パネル展に華を添えて

、今年はディズニーシーも開園10周年のイベントも館内で行われ、パネル展にもたくさんの人が流れてきました。

、今年はディズニーシーも開園10周年のイベントも館内で行われ、パネル展にもたくさんの人が流れてきました。