2月25日 PM6:45 第5回宮崎ダイアログカフェに参加した。参加者は大半が大学生の中に社会人が数人と大学教授併せて20名程の参加だった。

参加のきっかけは、20日に開催されたファシリテーションセミナーで知り合ったきよちゃんが、セミナーの中で「未来」をつくっているよと話していたため、一度活動の様子を見に行きたいと思ったこと。

ダイアログは「対話の場」の意味。社会問題はもはや、誰かが解決できるというものではなく、セクターというか、垣根・縄張りというべきか、お互いの壁や組織を越えて対話を通して、解決していこうという取り組みだ。

この日は「未来のつながり方を考えてみよう」というテーマで、人と人がどう繋がっていけるか、繋がるために必要な要件を探した。そして、未来を想像し、その未来のために今、何をするか?つまり、未来から学べる場所である。

私たちのグループでは、人とつながるために「信用」「観察力」「洞察」「空気感」「人間性」「ネタ」などのキーワードが上がった。

ワークショップの中で、飾らないストレートな表現であるとか、直感力あふれる言葉など、荒削りではあるが、若い彼ら彼女らのエネルギーあふれる言動を見るたび、生きるエネルギーをもらったように感じた。

今回の交流で学んだことは、何かに感じて具体的に動く。そして繋げる。その事実がどうだったか、ではなく、どう受け止めたか!響く感性を持つ事、行動力の大切さを再認識したこと。

私の子どもと同世代の彼らと接するのは、気恥ずかしい面もあるが、モノの見方や考え方に触れると、本当にしっかりしているなと思う。

違う世代の考え方も学びため、時間が合う限り参加してみたい。

(以下の文章は、(一社)産業カウンセラー協会宮崎地区交流会で発表した災害ボランティアの活動報告です。)

災害ボランティア活動は、災害時における産業カウンセラーの資質を活用した被災者支援を目的に、行政ならびに様々な団体との連携をしながら活動を目指すもの。一方、この活動は2013年の交流会から生まれた自主グループであり、九州支部内で最初の災害ボランティア活動グループという期待も担っている。

前回交流会では、産業カウンセラー協会の元関西支部長から「災害とこころ」の基調講演を受け、分科会で継続的に学ぼうという意見が出され、その後の活動に繋がった。しかし、災害への取り組みは初めてのことで、暗中模索の中で活動を進めてきましたが、身近に前例がなかったことが結果的に、良い結果が出せた。

3つの例を上げたい。まず、定期的な会議について。参加者は多忙な方が多いので、定例会を2月に1回とした。しかし、1回会議を休むと4ヶ月の空白ができ、次に参加し辛いということを耳にした。そのために、会議案の事前配付や、議事録の早期配付を心がけた。今後は、月に1回の開催や毎回セミナーを入れることなどを検討中である。

(KJ法をつかって意見を可視化)

次に、どんな活動を進めようかと考えた時、活動の原点を大切にしようと、「被災者の気持ちを想像する」「災害ボランティアとしてこんなことができたらいいな」という、メンバーの意見をカードに書いてもらい時間をかけて1枚づつ整理し参加者で共有した。これが今、参加者の絆を深めていく土台になっている。

3つ目は、災害について知らないことが多く、防災士の資格取得をしながら学んでいこうと取り組んた。この取り組みは、非常に得るものがあった。

たとえば、宮崎市消防署管内(宮崎市内と国富町、綾町のエリア)に9台の救急車が配置されており、救急車が現場に駆けつけるまで平均9分かかるといわれている。しかし、この9分間の時間が、大切な人の生命を左右する。よって応急手当の大切さを知った。

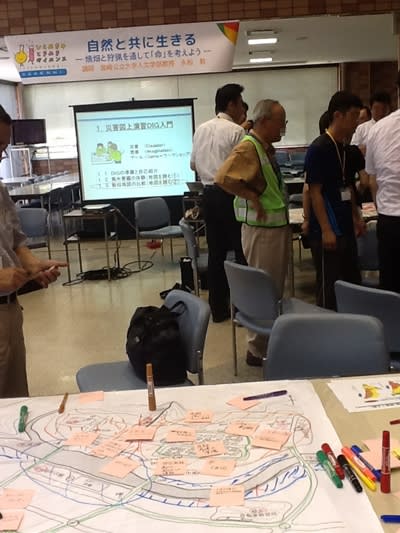

(DIG研修風景)

DIGと言われる机上訓練を行った。現在の宮崎市内の地図に、大正・昭和時代の地図を重ねて、防災マップをつくろうというもの。そこでわかったのは、いくつかの沼地が住宅地に変わっていること。台風な河川の増水などで浸水した場所の境目となる場所に神社が建っていることを知った。改めて先人の知恵を、身を以て理解した。

現在、この活動グループには22名の登録会員がおり、2016年1月には2回目の全会員を対象とした研修会の実施、3月に2回目の例会(総会)を迎えるところまでたどり着くことができた。長いようで短かった2年間余りだった。

さて、これまでの活動で学んだことや気づいたことを紹介したい。3つのポイントに絞って紹介したい。

1、それは「自分の命は自分で守る」という意識。

実際、災害が起き、ボランティアにでかけようと思っても、自分がケガをして動けなかったり、家族から「止めてお父さん、家族のことが先でしょ!」なんて言われたら、笑うに笑えない。まずは、災害ボランティアに自分がお世話にならないように備えること。防災士の研修では、「自分の命は自分で守ってください」ということを学んた。当然のことだが、改めて考えてみると、新たな自覚がでてきた。必ず、自分が生き残って支援するという覚悟ができた。それは自分の中にある「いのちのパワー」に気付いた瞬間。そのためにも、防災意識の高めること、家具の固定など身の回りの整備、家族の命を守れるように災害への心構えや離れ離れになった際の集合場所や連絡方法を決めた。

2、災害の認識について

「災」「害」は、自然災害だけではないことを知った。事件、事故、パワハラ、その人にとってそれが災害と受け止められるものは災害。そのように考えると、現実には、多くの災害が身の回りに存在する。

30年程前になるが、同僚をキャンプでの水害事故で亡くしたことが、関係者のこころの傷に今も尚、残っている。助けられなかったのだろうかと・・。

身近な「災」や「害」について、理解し、寄り添い、適切な支援やリファー(紹介)をすることができることが大切だと感じる。産業カウンセラーとして、自分の知識やこころを磨きたいと意識が変わり、モチベーションが上った。

話は少し脱線するが、詩人の想像力について。「地球の裏側で起きた事件の当事者の気持ちを描くことができる」ということを聞いたことがある。私は詩人ではないが、想像力を鍛えることはできると思う。それは、言葉や仕草、表情の変化の向こう側にある想いを「観て」て「察する」ことだと思う。今年10月にサワコの朝で、コロッケさんが話していた言葉が印象的だった。少年時代から右耳が聞こえにくくなっているコロッケさんは、「目で聞く、耳で観る」ことを大切にしているそうだ。目で観て、耳で聞くが通常ですが、その逆。耳で聞いて音を想像する。目を閉じて耳だけで観る。私達産業カウンセラーに示唆を与えている言葉だと思った。

3、具体的な支援はふたつある。

被災した日からの時間の流れによって、支援の方法が違う。被災直後の被災時の苦しみを知る(例:自宅や家族の被災、知り合いの被災、眠れない、衛生的な問題、困った隣人)に寄り添う支援。以前、PFA研修(こころの応急処置)で、グランディングという技法を学んだ。散らかったもの片付けや掃除などの肉体的支援をしながら、「傾聴」を足していく支援が考えられる。「片付けをしながら、○○が見えますか?お名前が言えますか?膝を軽く叩いて」などの行為で、落ち着いてもらうことができると聞いた

ふたつ目の支援は、被災時、生活が落ち着いてからの支援。被災後の自身の健康問題、人間関係や将来設計など、苦しんでいる被災者の悩みは多岐に亘る。そこに、産業カウンセラーで学んだ傾聴のスキルが活用できると思う。

(全国会員研修会イン沖縄の様子)

他県の取り組みの事例紹介。今年5月の全国会員研修会イン沖縄で、災害ボランティアの学習会に参加した。中部支部(名古屋)では2012年専門家を呼び、公開講座を実施している。PFAの有資格者が誕生。中部の国土交通省に呼びかけ、ライフライン企業、学識経験者を対象に防災・減災に取り組む、中部圏戦略会議の立ち上げに参画し、災害支援の中核を一翼担っていることを知った。産業カウンセラーとして、できることは何か。ここ宮崎で自分達の身の丈にあった支援は何か?考えながら、支援出来る力を身につけていきたいと強く思った。

最後にこれからの活動の課題と展望について。災害は、いつ襲ってくるかわからない。あまりゆっくりしてはいられないのだが、ひとつは人材育成。それに対して、災害対応の為、知識向上と技術の研鑽することで対応したい。

次に、ボランティア活動の体制づくり。それには、定例会にて継続的に運営方法を検討する予定だ。たとえば、夏休みにラジオ体操のカードのイメージ。参加したらカードに捺印。これと同じように、支援に必要な講座に参加することで基礎的な知識を習得し、災害ボランティア登録を完了。

災害支援要請の際には、登録した方に希望をお伺いして、参加要請を願うというような仕組みづくりをしたい。そのためには、登録会員を増やすことだが大切である。分母が多ければ、無理なく継続的な支援が可能となる。それは、直接現場で支援に当たれる方ばかりでなく、支援のアイデアを出す方、連絡係など事務局的な役割を担う方など後方支援も必要であるため、参加者を増やすことが課題である。

難問山積ではあるが、根気強くひとつひとつの課題をクリアしていきたい。

11月23日まで、フローランテ宮崎では、今回は「ハロウィン」をテーマに、サルビアやマリーゴールド、コスモスなど約40品種20,000株の、オレンジ色を基調とした秋の草花が楽しめる。ここガーデンハウスでも、朝からコスプレした子どもと家族が、周辺のスタンプラリーを楽しんでいる。

また、結婚式の前撮り写真撮影が毎週のように行われている。

本日は第四日曜日の定期ライブの日。たくさんのハロウィンを楽しんでいるご家族の他、音楽を聴きに来ていただいているお客様。

風がすこしづつ冷たくなって、秋も本格的に感じられるようになってきた。いつか孫を連れて、この場所に来る日がくるのだろうか。

9月4日(金)17:30から、山形屋前交差点で、私が所属する日本産業カウンセラー協会が実施する「働く人の無料電話相談」の案内の入ったティッシュを会員16名で街頭で配布した。

この電話相談は、9月10日の世界自殺予防デーに合わせて、協会が全国で実施している無料電話相談で、9月10日~12日の10:00~22:00までの間、無料で電話相談が受けられるというもの。

パワハラやノイローゼ、突然の配置転換など職場の悩み、今後の生き方に関する悩み、自分がダメな人間に思えるなど・・・働き盛りの現役世代の方から相談をベテランのカウンセラーが相談を受けています。

なかなかこころの悩みは言えないものですが、電話でしたら、すこし気軽にお話できるのではと思います。「あなたはひとりじゃない」ということを伝えられたらと思います。お知り合いの方で困っている方がいらっしゃいましたら、ご紹介ください。

「働く人の電話相談室」

日程:9月10日(木)11日(金)12日(土)

時間:10:00~22:00

電話:0120-583-358

主催:日本産業カウンセラー協会

協力:日本労働組合総連合会(連合)

後援:内閣府/厚生労働省/中央労働災害防止協会/独立行政法人労働者健康福祉機構/公益社団法人全国労働基準関係団体連合会/日本産業カウンセリング学会/日本産業精神保健学会/公益財団法人産業医学振興財団

ちらしはこちら入手できます。→http://www.counselor.or.jp/

8月2日(日)美しく安全な道路にしようと「道路ふれあい月間・宮崎地区道路愛護デー」(宮崎県主催)に参加した。県の職員やボランティア(24団体)から約千人が参加し、約1時間半かけて、宮崎市内の路上の清掃活動を行った。

この日は、ちょうど楠並樹朝市の日で、ちょうど準備がおこなわれていました。なんだが縁日みたいでなんだか楽しい気分になりました。

私たちは、8班。約100名のメンバーで構成され、大淀大橋を渡り、県庁へと帰ってくるコースを清掃。

この景色を眺めながら、持参した氷水で気分転換。今日は、研修の在宅課題の提出日。そして橋の日当日の最終確認日、そして月末ライブの手配や、広報誌の見本づくり、9月の橋ツアーの日程を確定させる日。なにかと忙しいが、ダラダラ過ごすよりメリハリをつけた方が良いと思い、予定通り参加した。しかし、しっかりと全ての課題をクリアーした一日だった。

防災士仲間の横山さん。大量の成果物を持って記念の一枚。

遊びの達人、仕事の達人だ。

さて、今週末から、研修のため上京。日曜日には東京から大阪まで夜行バスで異動。友人から、それって、きついんじゃないの?と心配される中、小学生みたいにワクワクして、その日を待つ55歳であった・・・と日記に書いておこう。たぶんキツイかも(>_<)。でも、だ・い・じ・ょ・う・ぶ、だー。

4月26日(日)定例ライブの後、会場周辺でのんびり過ごした。ここ英国式庭園喫茶室ガーデンハウスは、ロケーションといい雰囲気といい、オススメの場所。写真にてその一部を紹介したい。

春の日差しの中、のんびりした時間が流れる。

ガーデンハウス入り口付近を振り返る。

今日は、お部屋の中も外も満員。

屋外で飲むお茶は格別です。

美しい花々がこころを和ませる。そして松風の中、のんびり読書。たまにはこんな一日も良いですね。

(議事を読み上げる私)

今年度(平成27年4月~平成28年3月)の活動内容と昨年度の活動報告などを審議する、平成27年度「橋の日」総会を4月15日に開始した。事務局として活動に携わって25年。月日の早さを感じる。

最初の10年くらいは、「まだ活動やっているの?」とか、「みんな自分の仕事で忙しいのに暇があっていいね・・」などと、悲しい言葉をかけられた。現在では何も言われない。当時そんな言葉をかけられた時は、笑って「そう言わないで」と応えるしかなかった。しかし、暇だから活動していた訳ではなく、早起きし活動のための準備や役割を果たし、仕事で結果を出しながら活動を続けてきた。家族や同僚や上司、会社にも理解していただいたこともあり、社会に出て37年。そのスタイルは変わっていない。

(みんないい笑顔していますヾ(^ω^*))

来年は、活動30周年。「橋の日」活動を全国に広めようと、さまざまな活動を続けてきた。昨年まで41都道府県が開催していたが、今年から埼玉県、福島県、愛知県が今年から実施の運びとなり、残り3県(滋賀県、和歌山県、三重県)を残すのみとなり、ゴールを目指してあとひと頑張りというところだ。

この活動は、職場上司との縁で30年前に第1回「橋の日」イベントに参加したのがきっかけ。その後宮崎市へ転勤となり、手伝いを頼まれ現在に至っている。仕事が忙しい時や転勤で宮崎を離れた時も代わりの方がおらず、しょうがないなぁ、仕方ないなぁ~と思いながら、続けていくうちに10年が過ぎた。そのうち、どうせやるなら精一杯頑張ろうと決め、現在に至っている。

3年程前、あるイベントで人生後半をより豊かににするものは何かと、地域づくりのコーディネーターに話をお聞きする機会を得た。その方がおっしゃるには「なかま」づくりがキーワードになるという。いろんなことを考えるも、一人ではなかなか重い腰も上がらない。そして長続きができないことが多い。しかし、仲間からの声かけや励ましが、重い腰を上げるきっかけになるという。

そして今、なかまづくりの大切さを実感している。これから培ってきた、そして培っていくなかま達が人生の宝物となっていくだろう。そして、この経験で得たことをいろんなところで発信していきたい。

3月8日(日)午後2時より、都城市平江町、住宅型有料老人施設「侑久之里」(ゆうきゅうのさと)にて紙芝居「とんところ地震」を上演。その後ギターの弾き語りを5曲、演奏した。今回の機会は、同じ産業カウンセラー仲間のTさんからのご紹介で実現した。

侑久之里には現在、30名の入所者がおり、最高齢は99歳という。訪問時、みんないい顔をされていた。施設での生活に満足されているのだと感じた。

演奏後、副施設長から施設のお話を伺った。その中で一番印象的だったのは、3月3日にひなまつりの日に施設職員で演じた寸劇のこと。

ひなまつりがテーマ。300年目にして、化粧箱からでてきたお雛様とお内裏様、そして五人官女が繰り広げる物語。

時は現代、携帯電話を持ってしまったお雛様とお内裏様の音楽劇もあり、最後は、元の箱に戻るというストーリー。聞いているだけで、とても楽しくなった。

副施設長が主役を務められたとか。副施設長さんのパワフルであたたかな人柄にも触れ、元気をいただいた。

この程、(一社)九州地方計画協会編集・発行の九州技報に「細島験潮所」が掲載された。宮崎大学の尾上准教授の執筆によるもの。今回は写真提供者として、私の名前と顔写真を掲載していただいた。尾上准教授とは、土木の日イベントにて2年間仕事をともに行い、個人的にもお付きあいさせていただいている。この本の執筆に関わることができたのは存外の幸せである。

細島験潮場(ほそしまけんちょうじょう)は、宮崎県日向市細島の富島漁港の東にあり、明治25年に全国で2番目に設置された。

験潮とは海面の昇降(潮位)を計測することであり、基準面の決定だけでなく地殻変動の監視、津波や高潮の検出など防災においても重要な役割を果たしている。

験潮場は国土地理院が管理している施設で、海面下の導水管から建物内の井戸に海水を引き込んで、海面の上下を自動的に精密に記録する験潮儀が備えられている。 120年もの間、得られたデータを国土地理院(つくば市)へ送信している。

執筆文章から、細島験潮場の看守にあたった桑野家の生活紹介し、そのご苦労を紹介したい。

細島験潮場の看守(桑野家の人々)

陸地測量部は、験潮場設置と同時に各験潮場に監守をおき、その監守は日々計測・巡視を遂行する必要があることから、地元の人を中心に任命しました。なお、「監守」という職名は、験潮場設置当初から昭和20 年まで用いられ、それ以降は「看守」となりました。

開設当初、細島験潮場監守には細島町助役の河野通氏が任命されましたが、明治30 年(1897 年)8 月14 日に桑野卯吉氏が青森県岩崎験潮場から転勤を命じられて細島験潮場に着任し、その後は桑野家代々の人々が平成22 年(2010 年)6 月に至まで、看守を務めました。

大正12 年(1923 年)の関東大震災時に生じた津波をはじめ、数々の歴史的な災害時の録についても欠測なく報告されたそうです。「潮峠2)」のまえがきで、桑野卯吉氏の孫にあたる桑野功氏は次のように述べておられます。

『私は、験潮場看守の家に生まれ子供のときから海と験潮儀を見て育ちました。私の家では、何をさておいても験潮場の看守の仕事が最優先でした。一年三六五日休みなく、午前八時と午後四時の毎日二回の看守と毎月一日には前月の報告書の作成、送付が私の家の生活の中心であり、その時間を軸に回転していました。このことは、子供心に大きな影響を与えたと思います。家族全員での旅行は不可能です。正月元日の朝、他家ではお祝いのお膳についているとき、お屠蘇もいただかずに験潮場に行かねばなりません。また、毎月一日は報告のため元日は報告書作成です。自画紙と旬報について家族で手分けして報告書を午前中に作成し、書留で送付しなければなりません。月の一日が祝祭日、日曜日の時も同じです。(以下略)』

験潮場看守の仕事は、経験的な器材の操作から、細心・正確を期する気象の計測などがあり、作業手順がこと細かく規定されていました。とりわけ、自画紙に潮位の推移を記録するための鉛筆の芯の太さ・柔らかさや削ったあとの形状には苦心されたようです。また、台風や地震などの災害時には、身の危険をおかしてまでも験潮儀が問題な作動しているか確認に行かなければなりませんでした。験潮場それ自体も、屋根、床、験潮儀とその架台、水路、電気まわり、外壁等の補修・改良工事が複数回にわたって実施されており、きわめて大切に扱われてきたことがうかがえます。(以上、九州技建No56号より転載)

2014年10月施設細島験潮所(日向市)が土木学会選奨土木遺産に登録された。県内では5番目の登録である。

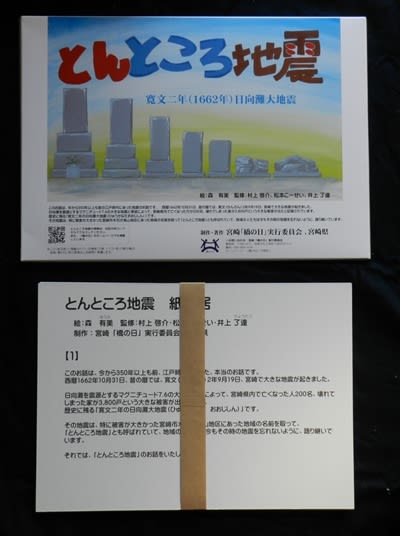

今年、制作した「とんところ地震」の紙芝居とDVD。予算の都合でわづかしかできなかった。しかし、9月に宮崎県と協働で紙芝居とDVDを製作することが決まり、この程完成した。今回の製作では、インターネットと連動させたことや印刷がコピー印刷からオフセット印刷に変わったことなど、予算的な支援があり品質のよいものができあがった。

この紙芝居とDVDは、宮崎県内の全小学校へ防災教育、そして防災文化の伝承の為、宮崎県教育委員会を通じて配付予定だ。来年は紙芝居等を活かした講演などに取り掛かりたい。

仲間とともにいろんな課題を乗り越え、県との協働事業という形に発展できたこと、「橋の日実行委員会」メンバーのチーム力は素晴らしい!

この度、地元の貴重な施設細島験潮所(日向市)が土木学会選奨土木遺産に登録された。県内では5番目の登録。

国土地理院のHPにも細島験潮場の記事が掲載されている。

実はこの写真、事務局の私が撮影したもので、喜びも2倍です。現在、宮崎の土木学会選奨土木遺産は5つ。綱ノ瀬橋梁(日之影町~延岡市)、第三五ヶ瀬川橋梁(日之影町)、矢岳第一トンネル(えびの市)、美々津橋(日向市)、そして細島験潮所(日向市)。県内の方には、ぜひぜひ訪問してもらいたい。

細島験潮場は「明治期に設置された現存する日本最古かつ現役の験潮場であり、世紀を超えて地道な潮位観測に貢献している貴重な施設」

- 竣工年:1892(明治25)年

- 平成26年度選奨土木遺産

今年の活動は、とんところ地震のDVDと紙芝居を宮崎県へ寄贈、8月4日イベント実施、地域のお宝再発見ツアーの実施と3つの行事を終え、関係者へのお礼状の発送を終え、ひと区切りついたところ。

(関係者へのお礼状作成と発送)

今後は、紙芝居を普及する事業が3月まで残っているが、なんとか目処がつきそう。

会長を始め、素敵な仲間と一緒に、充実した活動ができていると感じる。

(紙芝居の表紙デザイン)

紙芝居とDVDを宮崎県内の小学校へ寄贈する予定。

(DVDのジャケット)

今回の事業では、新たな情報や小学生を意識した内容づくりや、QRコードを利用した情報提供ができるようにしている。その他、紙芝居の演者育成講座や、県内での上映会も企画中。

(書類や資料など、かなりの量になってきた)

小さな積み重ねだけど、人の役に立っていることを実感できるこの活動。南海トラフなどの地震に備え、地域や子ども達への防災教育の橋渡しができるお手伝いができることがうれしい。

振り返ると、この活動の手伝いを始めた頃は、「頑張っているね」と言われた。それから数年度「まだやっているの」といわれた。確かに、初めての人には、「橋のマニア」の集まりとしか映らないかも・・・。そして、活動10年も過ぎた頃から、周囲の見る目も違ってきたこの活動。

やはり何事も時間がかかるということか。そしてある人が言った。「一番価値があるのは継続すること」だと。何事も、倦まず弛まず続けることがいつかは力に変わる。

9月20日(土)~21日(日)カルチャープラザのべおかで行われた、第14回川に学ぶ体験活動全国大会in五ヶ瀬川(テーマ:「伝統的な川文化」を継承する体験活動)に参加した。オープニング・セレモニー 東海東小学校4年生による「櫂伝馬踊り」、基調講演演題:「流域と日本人のアイデンティティ」講師:竹村公太郎氏、全国活動事例報告やパネルディスカッション、夜には懇親会、翌日は、分科会が行われた。

(東海東小学校4年生による「櫂伝馬踊り」)

(プログラム)

19日(土曜日)

1,オープニング・セレモニー

東海東小学校4年生による「櫂伝馬踊り」

2,開会式

3,基調講演

演題:「流域と日本人のアイデンティティー」

講師:竹村公太郎氏(NPO法人日本水フォーラム事務局長)

4,活動報告

(全国活動事例報告)

(1)青森県小川原湖自然学校

(2)新潟県見附市

(3)東京都大田区立嶺小学校

(地元活動事例報告)

(1)リバーフェスタ実行委員会

(2)宮崎県立延岡工業高等学校

(3)天下一五ヶ瀬かわまち創ろう会

(4)NPO法人白川流域リバーネットワーク

5,パネルディスカッション

○パネリストの方々

三橋さゆり氏(国土交通省河川環境課 河川環境評価分析官)

名和あけみ氏(NPO法人 長良川環境レンジャー協会理事)

杉尾 哲氏(NPO法人 大淀川流域ネットワーク代表理事)

首藤正治氏(延岡市長)

○アドバイザー

竹村公太郎氏(NPO法人 日本水フォーラム事務局長)

○コーディネーター

土井 裕子氏(第14回川に学ぶ体験活動全国大会in五ヶ瀬川実行委員長)

6,交流会

ホテルメリージュのべおかにて

21日(日曜日)

1,開会挨拶

藤芳素生氏(NPO法人 川に学ぶ体験活動協議会副代表理事)

2,分科会

(1)第1分科会:「川あそびのススメ」~川と教育

(2)第2分科会:「川の文化と継承」~未来に残す川づくり

(3)第3分科会:「川とまちづくり」~川を活かす可能性

(4)第4分科会:「川と防災」~水防災と地域力

3,分科会報告、全体会、閉会式

4,エクスカーション(20日~21日)

(開会式では、川の可能性を感じるきっかけになる会と挨拶)

竹村公太郎氏(NPO法人日本水フォーラム事務局長)の基調講演

(1)日本人のアイデンティティ(列島の地形を克服したものは?)

(概要)まず近代で成し得た国土開発というものは無く、江戸時代に出来上がったものが多いという。江戸時代、徳川家康が全国300諸侯を治めるのに地形を利用し、流域共同体的に地域を分割した。それは川が区切られたまちを流域の中、尾根を越えないというルールのもと、形成された。地域を治めるにあたり、地域豊かになることであれば、ある程度の施策等は許された。

そのため、人々のエネルギーは国土開発に向かい、250年間の富の蓄積ができたという。現在の川の治水・利水ができるのは、明治以降、補修をおこないつつも、現在利用できるのは江戸時代の蓄積によるものである。その原動力になったものが共同体意識。その意識ができるには「敵」が必要であり、その敵とは「洪水」であったという。そして共同体意識からさまざまな文化が生まれた。それが、祭り、堤防、神社。例を上げると、川への意識を高めるために、神社や遊郭を川上に移し、その場所まで人が移動することで川のパトロールになり、堤防を人が歩くことで堤防が固まるなどの仕掛けがつくられた。

川の原型は、放射線に伸びていたものを人が住むため、ひとつに纏めており、無理している面がある。だから注意が必要だとも話された。またインフラとして川の役割は、物資を運ぶだけではなく、船を通じて江戸発の情報が全国津々浦々まで共有された。明治4年蒸気機関車が新橋横浜間に開通され、明治23年にはほぼ全国を網羅した。その機能は蒸気機関車に代替わりし、流域主義から帝国主義へ移り変わっていった。

(2)近代からポスト近代へ。

ポスト近代とは、2012年人口がピークに達した以降のこと。膨張する近代の価値基準。

「効率性」(一局集中、画一化、スピード)のもたらす、近代の限界、日本の限界でもある。

ポスト近代を考える上でのヒントをもらった。それは、川、流域からの視点で、反対のことを考えてみること「画一化→多様性」、「集中→分散」「自然破壊→自然の恵みを享受」。

これからの日本を考えて行く上で、日本から離れられない産業は何かということ。「林業」「農業」「漁業」「観光」「サービス(運輸・建設・科学・教育・医療・芸術・・・」にヒントが隠されている。

新しい流域産業、そして流域共同体、地域の独自性、地域だけの思い出それがアイデンティティとなる。オープニング・セレモニーで披露された「櫂天馬踊り」は共同体験、アイデンティティに繋がる。塩野七生(作家)によると本当の国際人は故郷をもった人。やり遂げる人は帰って行く故郷を持った人。文化、歴史の掘り起こしをしながら子どもに伝えていくことが重要だと話された。

事例紹介、パネルディスカッションでは、以下の10点を学んだ。

1,川の作法

川で遊ぶ時は、ライフジャケットは必須。

2,川の3原則とは

「治水」「利水」「環境保全」

3,これからの川人材育成

行動力のある人材の見つけ、情熱に火をつける工夫をしていく必要がある。

4,まちづくりの原点

「住みたくなるまちづくりを手に入れる」そして、

「川を楽しむまちをつくる」という発想

5,学校と繋がる

地域を巻き込む具体例。

・保護者を味方につける。

・校長先生、教育委員会とつきあう

・先生の負担を軽くする。

・遠足の延長線上の活動(川に親しむ活動)

・教科対応プログラムの立案

・リスク管理を徹底する。

(地元伝統工法の伝承報告(延岡工業生))

6,ライフジャケットへの意識

普通の人が「ライフジャケット」が簡単に手に入らないことへの対応について、性能、メーカー、流通などつくる人売る人の意識改革と仕組みづくりに参加する。

7,温故知新、昔の人の合理的な方法を取り入れる。

「かすみ堤」江戸時代の河川伝統工法。最新技術にはメンテナンスが必要だが、発展途上国はメンテナンス費用が出せないという。そこで、この伝統工法を途上国のために提供する。(地域から海外を支える技術が移転される日が来るかもしれない)

8,川の可能性

川の規模と生きる、考え方に膨らみをつくる。農業用水(農水省)の利活用

9,三助+近所

「自助=自分の命は自分で守る」「共助=助け合う」「公助=行政からの支援」

大きな災害への危機管理。防災白書のアンケート結果では、人・組織、情報、モノカネの順で選ばれたという。人は宝。人を通じて情報も金も入ってくる。

10,祭とコミュニティー

非日常の行事で気付く出来事。地域を盛り上げる、企業との連携(ノウハウ、スキルを持った人もいる)

(盛り上がった懇親会)

分科会【事例紹介:おしゃれな、リ・BER】

話題提供者:田中謙次氏(環境文化研究所)

若い方にターゲット絞り、「五感で遊ぶ」「親子で遊べる」「食、癒しの空間」がコンセプト。

会場となった福井県日野川河川敷は、駅から気軽に行ける徒歩10分、駐車場、芝生公園、水量が小なく安全な場所。通常のイベントに終わらず、少子化定住化対策、水辺の観光ツーリズムとビジネスモデルを目指している。大学が行政、地域を巻き込んで運営しており、今年は2,500名の入場があったが、ここまで育てるのに3年かかったとのこと。報告写真を見ると、オシャレな河川空間が出来上がっており、こんなイベントをぜひ地元でも・・とそう感じた。

【分科会で学んだこと】

川の地域資源を活かす。そして人も地域資源

行動力のある地元の人材づくりと地域の誇りが活動へと繋がる。

(人々は多岐にわたる人材、スキルを掛け合わせる)

・幅広い連携が多層化、スキルを持ち寄ることができる。

・リバピス大学→人材が育つ、学ぶ場づくり

・地域の事の成功事例をつくる。

川を楽しむ町づくり

・地域野少子化対策になるか?

まちづくりとリバービジネス

・金について(リスクと利益は隣合わせ)人が固定化いないよう工夫する。

・リスク管理、顧客の分散

RACの視点(水難事故が起きないように、基本的なことを押さえ後は任せる、指導者の育成、危険箇所の認識)

活動に歴史と文化的の意見が必要。地域の歴史に裏打ちされた活動が評価を後押すると感じたとのこと。

【事例紹介】

事例①

改修工事であいたスペースを店舗化→川の駅として利用

(物産品販売、レストランで1年間94万人来場)

事例②

高千穂神代川

町の賑わいを取り戻す:町の中を歩かせる工夫

キーマンを見つける。動かす

まずは眠つてる地域資源を見直す、調べることから

事例③

地元の人たちを巻き込む。眠っている人材を呼び起こす、人も地域資源

年齢に係わりなく、巻き込んでいく。「都城キラリ人」

事例④

河川敷の桜などを活かしたイベント(できるところから)35,000人の参加

住民から行政へ要望を伝える

源流まで10泊徒歩にて踏破。体験学習

(分科会報告・全体会・閉会式会場にて)

その他の報告から学んだこと

○先生を育てる

虫や魚を扱うことのできない大人、先生が増えているため、イベントに先生のたまごに参加してもらい、体験を通じて学んでもらう(講師はこどもたち)

※地道にみ上げていく作業が必要

○教育機関との連携

学校や教育委員会と日頃から連携しておく(安心感一信頼感)

上級生が下級生を育てる仕組み 5年生になったらその授業がある・・など

(絵を書いて教える、顕微鏡を使って魚の糞を調べたところ、手長えびの足が入っていたなど)

○誇りが次へのつながるまちづくり(歴史(堤堤、かすみ堤、自然(湿地帯、原生林)日本一、オンリーワン)突破口、地域の関心をまちづくりに繋げる。

○歴史を知ると深みが増したとの報告あり

○聴覚者に共通のサインをつくる。

○リアリティのある活動(○○体験、ハザードマップ作成)

○災害情報は、わかりやすい表現が良い。○トンの放水→下流ではOメートル程度の放流

○災害との戦いの歴史を学ぶ

○地域資源を活用する協働、援助を検討、全国の事例を集める。

○プログラムづくりは、「子どもに合わせて」「現場に合わせて」「発達段階に合わせて」ルーチン化する。

久しぶりにお会いした土井裕子さん、そばにいるだけで何となく元気もいただく。そして彼女のつくるイベントはオシャレで気が利いていて楽しい。今回もトキメクような話がたくさん聞けて、楽しい2日間だった。ありがとう♪

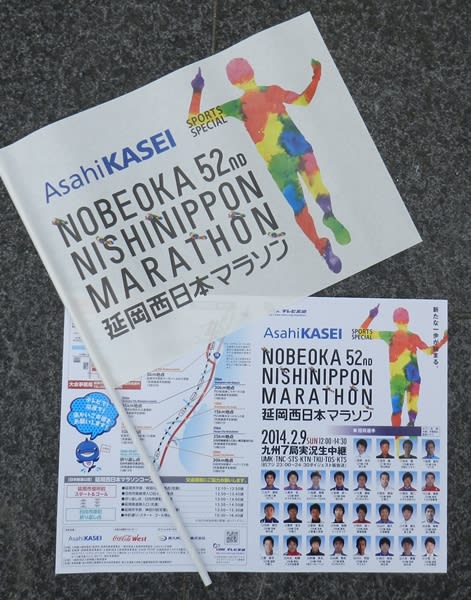

2月9日(日)第52回延岡西日本マラソン大会への支援のため、延岡市へと出かけました。『延岡西日本マラソン』は、「福岡国際マラソン」「別府大分マラソン」とともに、日本陸上競技連盟公認コースで行われる九州3大マラソンの一つです。過去には、重松森雄、廣島日出国、宗兄弟、川嶋伸次、小島宗幸など日本長距離界を代表する数々の名選手を輩出しており、トップアスリートへの登竜門となっています。

今年もNPOアスリートタウンのべおかとして、参加選手の活躍を写真に撮り、プリントを無料でお持ち帰りいただく、サービスをメンバーとともにおこないました。

昨日までの雨が嘘のように、晴れた空の下、今日を迎えたこと、関係者としてもうれしい。

大型液晶ビジョン。こんな青空の下でもキレイなんですね。

大会を盛り上げてくれた龍潮太鼓による演奏。

出発前のひととき。

いよいよスタート。日本陸連公認 延岡西日本マラソンコースは、42.195km、スタート・ゴールは延岡市役所前、折り返し地点は日向市原町。

外丸和輝選手(トヨタ自動車)が、「2時間11分42秒」(速報タイム)の好記録で、見事初マラソン初優勝を飾りました.

外丸選手の記録「2時間11分43秒」は、大会歴代3位の好記録

最後まで猛追を見せた地元旭化成の松尾選手は、昨年17位という悔しさをバネに最高の走りを見せ、大いに地元を盛り上げてくれました!!

また3位に入った石田選手(自衛隊体育学校)は、自己記録を6分も更新する大躍進でした!(フェイスブックページより転載)

5名のメンバーで700枚の写真を撮影。今年も無事終了することができました。

11月30日(土)~12月1日(日)イオンモール宮崎で、土木の日パネル展が開催され、運営スタッフとして2日間イオン宮崎展会場に常駐した。この時期はお客さまが一番多い時期で、とても賑わう。

今年の会場はレストランコートと呼ばれるイオン宮崎店の中央、レストラン街に位置しており、準備した36枚のパネルもゆったりと配置することができた。

36枚の中で特に閲覧者が多かったパネルは「南海トラフ」「宮崎県に被害を与えた地震の歴史」に関するもので、地震に対する意識が高いことを感じた。

3D地図・新燃岳関連パンフレットと砂防ダムの模型をつかって土石流を体験するコーナー。砂防ダムの模型では楽しみながら学べ、子どもたちにも人気だった。

アトラクションのひとつ「重機模型によるアメ玉すくい」は、親子連れの撮影ポイントにもなりました。子どものヘルメット姿の微笑ましいお子さんの姿にお父さんも目を細めていた。

「とんところ地震」の紙芝居を上映してもらった。2回上映の間、語り手の芳司さんが手品やハーモニカ演奏などをされ、子どもだけでなく大人にも歓んでもらえた。

イオン宮崎店では、クリスマス商戦の中、さまざまは飾り付けが目を引いた。特に靴下屋さんのクリスマスデコレーションは、楽しい♪もの。

1日は映画1,000円の日。朝から映画館には長蛇の列。

12月1日(日)にカラオケバトル開催された。(㈱第一興商が展開する通信カラオケLIVE DAMの大人気コンテンツ「精密採点DX」を利用したテレビ東京系番組「カラオケ★バトル」のスピンオフ企画として全国のイオンモールを舞台に各地区のNo.1を決める一般参加型イベント)

この大会のゲストに、MISONOさんや二宮優樹さんも来場されたらしい。

応募は、DAMで88点以上の点数を出した方(画面撮影)が条件とのことだ。

今日から12月。今年はどんな年だったのだろうか?来年はどんな年にしようか・・・。

希望がある限り、生きていけるって本に書いていたなぁ♪