昨日、相棒と共にあべのハルカス美術館「北斎展」へ。

9時前に自宅発、美術館前にはもう行列ができていましたが、私達が入場できたのは思ったより早く9時50分頃。

台風の影響で比較的来館者が少なかったのでしょうか。

本日の展示作品数は160点余、最初から全部見るつもりで行列に並びます。

行列は遅々として進みませんが、所要時間3時間10分をかけて全て間近で鑑賞できたのは幸いでした。

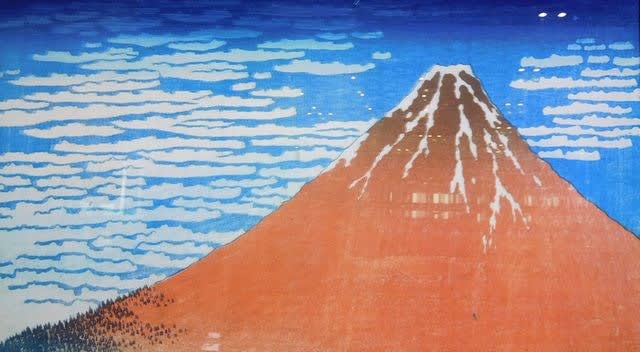

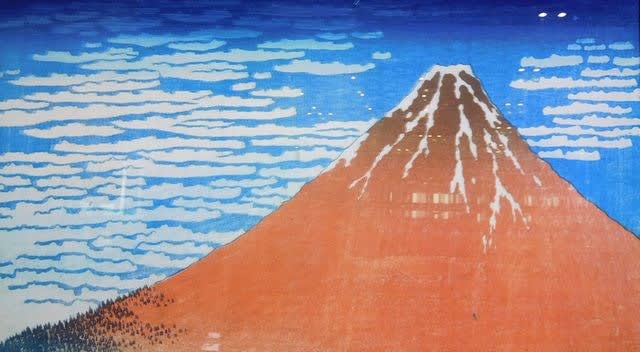

「富嶽三十六景神奈川沖浪裏」と「同凱風快晴」は、数年前神戸市美術館でのボストン美術館浮世絵名品展で観て以来二度目。

これらは北斎71~74歳の作品だそうですが、丁度私と同じ年頃でこれほどの立派な作品を残されていたとは、さすが天才(ものすごい努力家)。

また、波頭がこのように見えるのは、北斎の眼がカメラの五千分の一の眼と同じであることにも本当に驚きでした。

90歳で亡くなる直前「天があと5年命をくれたなら真正の絵師になれただろう」との言葉を残したと伝わっています。

死を目前にしても画家としての理想を追求した北斎、彼の目指した真正の絵師とは、どんなものだったのでしょう。

西洋の画家や音楽家たちにも影響を与えた北斎の偉大さの一端に触れることができ、また娘の応為さんの美人画も一点でした(出展は三点)が観ることができたのは幸運であり有意義なひと時でした。

また、ドイツドレスデンでの橋の中ほどにこの絵の大波の部分のモニュメントがかけられていた(大雨で川が溢れたのを忘れないためのようでした)ことを懐かしく思い出しました。

9時前に自宅発、美術館前にはもう行列ができていましたが、私達が入場できたのは思ったより早く9時50分頃。

台風の影響で比較的来館者が少なかったのでしょうか。

本日の展示作品数は160点余、最初から全部見るつもりで行列に並びます。

行列は遅々として進みませんが、所要時間3時間10分をかけて全て間近で鑑賞できたのは幸いでした。

「富嶽三十六景神奈川沖浪裏」と「同凱風快晴」は、数年前神戸市美術館でのボストン美術館浮世絵名品展で観て以来二度目。

これらは北斎71~74歳の作品だそうですが、丁度私と同じ年頃でこれほどの立派な作品を残されていたとは、さすが天才(ものすごい努力家)。

また、波頭がこのように見えるのは、北斎の眼がカメラの五千分の一の眼と同じであることにも本当に驚きでした。

90歳で亡くなる直前「天があと5年命をくれたなら真正の絵師になれただろう」との言葉を残したと伝わっています。

死を目前にしても画家としての理想を追求した北斎、彼の目指した真正の絵師とは、どんなものだったのでしょう。

西洋の画家や音楽家たちにも影響を与えた北斎の偉大さの一端に触れることができ、また娘の応為さんの美人画も一点でした(出展は三点)が観ることができたのは幸運であり有意義なひと時でした。

また、ドイツドレスデンでの橋の中ほどにこの絵の大波の部分のモニュメントがかけられていた(大雨で川が溢れたのを忘れないためのようでした)ことを懐かしく思い出しました。