9月5日、NHK大阪ホールでの第447回上方落語の会に相棒と出かけました。

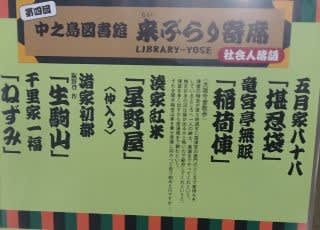

本日の演者と演目は以下の通りです。

座席は、二階席のBLで二階左側の突き出た部分で少し遠いですがよく見える席でした。

今回の演目の内楽しみだったのは、桂文珍さんの「雁風呂」です。

内容は、

かの有名な黄門、水戸光圀公が諸国を漫遊中、東海道は掛川の宿に来かかった。

ある質素な、老夫婦二人だけでやっている茶店で昼食をとっていると、土佐光信の屏風絵があり、驚いた。

ただ、図柄が変わっていて、松の枝に雁。

松には鶴、雁には月を描くのが普通。

「ははあ、光信の奴、名声におごって、なにを描いてもよいと増長したか」

と光圀公。

そこへ相客。上方者らしい、人品卑しからぬ町人の、主従二人連れ。

主人の方は屏風絵を見て感嘆し、

「さすがに光信さんや、松に雁とは、風流の奥義を極めた絵やなァ。これは秋の雁やのうて、春の帰雁や。なにも知らん奴が見たら、雁頼まれたら月を描き、鶴なら松を描くと思い込むやろが、そんな奴は眼あって節穴同然や。もう、他に二人とない名人やなァ」

聞いた光圀公、自分の不明を思い知らされ、町人ながら風流なる者と感心して、近習に命じて男を呼ばせ、松と雁の取り合わせの由来を尋ねた。

初めは、えらいことがお武家さまのお耳に入ったと恐縮していた町人、たってと乞われて語り出したところによると、

「雁は海の向こうの常盤の国という暖国から渡ってきて、冬を函館の海岸で過ごし、春にまた帰っていくが、大きく体が重い鳥だから、海を渡る途中に墜落して命を落とすこともたびたびある。海上で体がくたびれると、常盤の国を出る時くわえてきた枝を海に落として、それを止まり木にして羽を休め、またくわえて、ようやく函館の松までたどり着く。松に止まると、枝をその下に落として、春まで日本全国を飛び回るが、その間に函館の猟師たちが、枝の数を数えて束にし、雁が南に帰る季節になると、また松の下に、その数だけ置いてやる。雁は自分の枝がわかるので、帰る時に各々それをくわえていく。猟師は残った枝を数え、ああ、またこれだけの雁が日本で命を落としたか、あわれなことだと、その枝を薪にして風呂を炊き、追善のため、金のない旅人や巡礼を入れて一晩泊め、なにがしかの金を渡して立たせてやる。これはその時の、帰雁が枝をくわえようとしている光景だ」

という。

すっかり感心した光圀公、身分を明かし、「そちの姓名はなんと申す」とご下問になる。

「私は大坂淀屋橋の町人で、分に過ぎたぜいたくとのおとがめを受け、家財没収の上、大坂三郷お構いに相なりましたる、淀屋辰五郎と申す者にござります」と言上。

昔、柳沢美濃守さまに三千両お貸ししたが、今日破産し浪々の身となったので、なんとかお返しを願おうと江戸までくだる途中、と聞いて、光圀公、雁風呂の話の礼にと、柳沢に、この者に三千両返しつかわすようにという手紙を書いてやり、その金でめでたく家業の再興がなったという、一席三千両のめでたい噺。

青森県津軽の外ヶ浜付近では、浜に打ち寄せられた木片を集めて風呂を焚く風習があり、これを「雁風呂(がんぶろ)」といいます。

この地方に伝わる民話によると、秋に雁が海を渡って来るとき、海面に浮かべて休むための小枝を1本くわえて来るそうです。浜に着くと小枝を落とし、次の春、また北へ帰るときに同じ小枝を拾って帰るのだそうです。ところが、雁たちが小枝を落とした浜には、春になっても拾われない小枝が残ります。それは冬の間に死んでしまった雁たちのもの。浜の人たちは供養のためにその枝で風呂を焚き、旅人たちに振る舞ったということです。じんわりと心に残るお話ですね。

「雁風呂」は春の季語や、落語の一席にもなっています。

終了後、ライトアップされた大阪城天守閣を見ながらエスカレーターを下って帰途に。

本日の演者と演目は以下の通りです。

座席は、二階席のBLで二階左側の突き出た部分で少し遠いですがよく見える席でした。

今回の演目の内楽しみだったのは、桂文珍さんの「雁風呂」です。

内容は、

かの有名な黄門、水戸光圀公が諸国を漫遊中、東海道は掛川の宿に来かかった。

ある質素な、老夫婦二人だけでやっている茶店で昼食をとっていると、土佐光信の屏風絵があり、驚いた。

ただ、図柄が変わっていて、松の枝に雁。

松には鶴、雁には月を描くのが普通。

「ははあ、光信の奴、名声におごって、なにを描いてもよいと増長したか」

と光圀公。

そこへ相客。上方者らしい、人品卑しからぬ町人の、主従二人連れ。

主人の方は屏風絵を見て感嘆し、

「さすがに光信さんや、松に雁とは、風流の奥義を極めた絵やなァ。これは秋の雁やのうて、春の帰雁や。なにも知らん奴が見たら、雁頼まれたら月を描き、鶴なら松を描くと思い込むやろが、そんな奴は眼あって節穴同然や。もう、他に二人とない名人やなァ」

聞いた光圀公、自分の不明を思い知らされ、町人ながら風流なる者と感心して、近習に命じて男を呼ばせ、松と雁の取り合わせの由来を尋ねた。

初めは、えらいことがお武家さまのお耳に入ったと恐縮していた町人、たってと乞われて語り出したところによると、

「雁は海の向こうの常盤の国という暖国から渡ってきて、冬を函館の海岸で過ごし、春にまた帰っていくが、大きく体が重い鳥だから、海を渡る途中に墜落して命を落とすこともたびたびある。海上で体がくたびれると、常盤の国を出る時くわえてきた枝を海に落として、それを止まり木にして羽を休め、またくわえて、ようやく函館の松までたどり着く。松に止まると、枝をその下に落として、春まで日本全国を飛び回るが、その間に函館の猟師たちが、枝の数を数えて束にし、雁が南に帰る季節になると、また松の下に、その数だけ置いてやる。雁は自分の枝がわかるので、帰る時に各々それをくわえていく。猟師は残った枝を数え、ああ、またこれだけの雁が日本で命を落としたか、あわれなことだと、その枝を薪にして風呂を炊き、追善のため、金のない旅人や巡礼を入れて一晩泊め、なにがしかの金を渡して立たせてやる。これはその時の、帰雁が枝をくわえようとしている光景だ」

という。

すっかり感心した光圀公、身分を明かし、「そちの姓名はなんと申す」とご下問になる。

「私は大坂淀屋橋の町人で、分に過ぎたぜいたくとのおとがめを受け、家財没収の上、大坂三郷お構いに相なりましたる、淀屋辰五郎と申す者にござります」と言上。

昔、柳沢美濃守さまに三千両お貸ししたが、今日破産し浪々の身となったので、なんとかお返しを願おうと江戸までくだる途中、と聞いて、光圀公、雁風呂の話の礼にと、柳沢に、この者に三千両返しつかわすようにという手紙を書いてやり、その金でめでたく家業の再興がなったという、一席三千両のめでたい噺。

青森県津軽の外ヶ浜付近では、浜に打ち寄せられた木片を集めて風呂を焚く風習があり、これを「雁風呂(がんぶろ)」といいます。

この地方に伝わる民話によると、秋に雁が海を渡って来るとき、海面に浮かべて休むための小枝を1本くわえて来るそうです。浜に着くと小枝を落とし、次の春、また北へ帰るときに同じ小枝を拾って帰るのだそうです。ところが、雁たちが小枝を落とした浜には、春になっても拾われない小枝が残ります。それは冬の間に死んでしまった雁たちのもの。浜の人たちは供養のためにその枝で風呂を焚き、旅人たちに振る舞ったということです。じんわりと心に残るお話ですね。

「雁風呂」は春の季語や、落語の一席にもなっています。

終了後、ライトアップされた大阪城天守閣を見ながらエスカレーターを下って帰途に。