明治36年創業「葡萄のかねおく」4代目 奥野成樹さんが始めた、クラウドファンディング方式でぶどうの木オーナー募集に一昨年8月応募して2年目を迎えています。

2月24日カタシモワイナリーに於いて、その応募者を対象に開催された「テイスティング&ランチ」に36名が参加。

カタシモワイナリーの高井社長は、4年後我々の栽培されたぶどうを使ってのワインづくりに協力をして頂きます。

また、高井社長は柏原市内に所有する自社農園の全てで除草剤を使わない減農薬栽培(有機草生栽培)に取り組まれ、肥料もぶどうの搾りかすや天然由来のミネラルを中心とする等農薬を一般的な使用料の三分の一以下に抑えて作ったぶどうは大阪のエコ農産物に指定され、日々の活動が評価され2016年の全国農業コンクール農林産業大臣賞を受賞されています。

近鉄大阪線安堂駅から徒歩10分足らずのカシワラワイナリー集合10時、奥野社長からの挨拶。

高井社長からは、奥野社長のぶどうづくりに対する一生懸命な取り組みを紹介された後、柏原のぶどうの生産量はかつて全国一位であったこと、梅田から45分のこの地にワイナリーがあるのは世界でこの地だけ、お酒の内ワインの消費量が全体の4.8%と少ない、がこの地では自然に育て優しいワイン造りにこだわり昔からのぶどうも生かしたワインつくりを進めていくこと等お話し頂きぶどうに対する熱い思いが伝わってきました。

また、この地には河内六寺があり智識寺には東大寺大仏を凌ぐ高18mの大仏があったことも教わりました。

その後は、工場と農園内を見学。

農園への途中、石神社の樹齢800年と伝えられるクスノキ、弘法大師が掘ったとの言い伝えのある今も湧く清浄泉、安明寺のぶどうばかり描かれた天井画等を見学し、さながらトレッキングのような農園見学を終え、山頂からの風景を楽しみました。

いよいよ、本日のメインであるテイスティング&ランチタイムです。

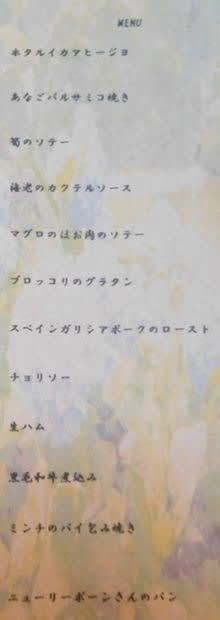

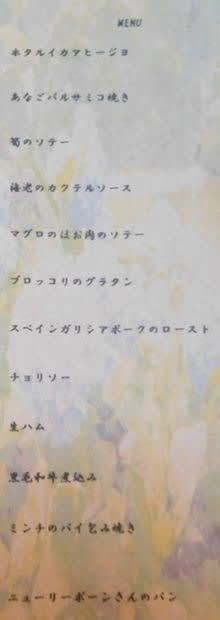

テーブルには、ワイングラス3種類と手の込んだ料理が11種類詰められた丸いお弁当が置かれています。

奥野社長の挨拶の後、高井社長が最初の赤のスパークリングワインを皆さんに注いで頂きます。そのワインについての説明を聴き、次々と注がれるワインを飲みながら美味しい料理に舌鼓を打ちます。

5種類のワインを頂き、高井社長のワインに関するうんちくをお聴きしながらの楽しい一時を過ごしました。そのうち紫ブドウで造られたワインは天皇陛下に2ケース納められたそうです。

相棒は、最初のワインが気に入ったようでした。

私は、最後に飲んだグラッパ(イタリア特産の蒸留酒で、ブランデーの一種)が香りも強く度数も高いようでしたので気になり、お尋ねをしたところ、ぶどうの搾りかすを原料としている、いわゆるカストリであると。

カストリ・・第二次大戦後の混乱期において出回った粗悪な密造焼酎に対する俗称で、清酒かす(日本酒の酒粕)を蒸留して造られる良質の「粕取り焼酎」と混同された。

思いもかけず農園見学のトレッキングに大汗をかきながら完歩した相棒、美味しい料理とワインのお蔭で元気を取り戻していました。

改めて柏原のワインのほか、歴史についてもいろいろ教わり充実した楽しい一日でした。

奥野社長、高井社長お世話になり、有難うございました。

世界に通じる柏原ワインづくり頑張って下さい。今後は柏原ワインの購入を通じて応援したいと思いながら帰途に。

2月24日カタシモワイナリーに於いて、その応募者を対象に開催された「テイスティング&ランチ」に36名が参加。

カタシモワイナリーの高井社長は、4年後我々の栽培されたぶどうを使ってのワインづくりに協力をして頂きます。

また、高井社長は柏原市内に所有する自社農園の全てで除草剤を使わない減農薬栽培(有機草生栽培)に取り組まれ、肥料もぶどうの搾りかすや天然由来のミネラルを中心とする等農薬を一般的な使用料の三分の一以下に抑えて作ったぶどうは大阪のエコ農産物に指定され、日々の活動が評価され2016年の全国農業コンクール農林産業大臣賞を受賞されています。

近鉄大阪線安堂駅から徒歩10分足らずのカシワラワイナリー集合10時、奥野社長からの挨拶。

高井社長からは、奥野社長のぶどうづくりに対する一生懸命な取り組みを紹介された後、柏原のぶどうの生産量はかつて全国一位であったこと、梅田から45分のこの地にワイナリーがあるのは世界でこの地だけ、お酒の内ワインの消費量が全体の4.8%と少ない、がこの地では自然に育て優しいワイン造りにこだわり昔からのぶどうも生かしたワインつくりを進めていくこと等お話し頂きぶどうに対する熱い思いが伝わってきました。

また、この地には河内六寺があり智識寺には東大寺大仏を凌ぐ高18mの大仏があったことも教わりました。

その後は、工場と農園内を見学。

農園への途中、石神社の樹齢800年と伝えられるクスノキ、弘法大師が掘ったとの言い伝えのある今も湧く清浄泉、安明寺のぶどうばかり描かれた天井画等を見学し、さながらトレッキングのような農園見学を終え、山頂からの風景を楽しみました。

いよいよ、本日のメインであるテイスティング&ランチタイムです。

テーブルには、ワイングラス3種類と手の込んだ料理が11種類詰められた丸いお弁当が置かれています。

奥野社長の挨拶の後、高井社長が最初の赤のスパークリングワインを皆さんに注いで頂きます。そのワインについての説明を聴き、次々と注がれるワインを飲みながら美味しい料理に舌鼓を打ちます。

5種類のワインを頂き、高井社長のワインに関するうんちくをお聴きしながらの楽しい一時を過ごしました。そのうち紫ブドウで造られたワインは天皇陛下に2ケース納められたそうです。

相棒は、最初のワインが気に入ったようでした。

私は、最後に飲んだグラッパ(イタリア特産の蒸留酒で、ブランデーの一種)が香りも強く度数も高いようでしたので気になり、お尋ねをしたところ、ぶどうの搾りかすを原料としている、いわゆるカストリであると。

カストリ・・第二次大戦後の混乱期において出回った粗悪な密造焼酎に対する俗称で、清酒かす(日本酒の酒粕)を蒸留して造られる良質の「粕取り焼酎」と混同された。

思いもかけず農園見学のトレッキングに大汗をかきながら完歩した相棒、美味しい料理とワインのお蔭で元気を取り戻していました。

改めて柏原のワインのほか、歴史についてもいろいろ教わり充実した楽しい一日でした。

奥野社長、高井社長お世話になり、有難うございました。

世界に通じる柏原ワインづくり頑張って下さい。今後は柏原ワインの購入を通じて応援したいと思いながら帰途に。