今日は歌舞伎座で昼夜通しました。新・時蔵さんのお三輪ちゃんは初役とは思えない完成度でした。小川家勢揃いのいじめの官女にも決して動じることなく、ご立派にお勤めでした。孝夫さんの女形も新鮮で、秀太郎さんによくお似ましでちょっとウルっとしました。かんざしは二引でした。松嶋屋の皆さんはいつも銀杏なんですが、これってやっぱりご当主だから?なんでしょうか。

御園座の玉ちゃん の特別公演「怪談牡丹燈籠」でございます。「スッゲー行きたい!」と思っていたわけでもないのですが(コラッ!)、チケット発売日に御園座にアクセスしたら一番お安いC席が取れたので、在来線乗り継ぎで行ってまいりました。

の特別公演「怪談牡丹燈籠」でございます。「スッゲー行きたい!」と思っていたわけでもないのですが(コラッ!)、チケット発売日に御園座にアクセスしたら一番お安いC席が取れたので、在来線乗り継ぎで行ってまいりました。

これ、昨年、南座でもありました。相手役の伴蔵は引き続き愛之助さんです。玉ちゃん からお誘いがあったそうです(「吉田屋」も!)。玉ちゃん

からお誘いがあったそうです(「吉田屋」も!)。玉ちゃん と愛之助さんって、同じ境遇、一般家庭から歌舞伎のお家に養子に入られていますからね。引き上げようとしてくださっているのでしょうか。そうそう、今回の御園座の出演者ですが、全員、歌舞伎のお家の生まれではありません。お江戸は「初舞台」「襲名披露」と華々しいお舞台で、それに対抗した? 玉ちゃん

と愛之助さんって、同じ境遇、一般家庭から歌舞伎のお家に養子に入られていますからね。引き上げようとしてくださっているのでしょうか。そうそう、今回の御園座の出演者ですが、全員、歌舞伎のお家の生まれではありません。お江戸は「初舞台」「襲名披露」と華々しいお舞台で、それに対抗した? 玉ちゃん 、そんな器の小さい人間ではないと思いますが。

、そんな器の小さい人間ではないと思いますが。

玉ちゃん のお峰さんは何度もお勤めで、こういうコメディエンヌ的なお役、お好きですよね。本当に、楽しそうにウキウキと演じていらっしゃいました。それだけで、贔屓としてはウレシイ、大変よろしゅうございました。ワタシが見たのは初日で、台詞がつっかえるような感じのところがあったのですが、それって初日のせい?と思いつつ、あまりにナチュラルなので、それも演出?最初からそういう台詞?って何となく納得しておりました。前半は結構動きがありますが、難なく軽やかに動いていらっしゃいました。

のお峰さんは何度もお勤めで、こういうコメディエンヌ的なお役、お好きですよね。本当に、楽しそうにウキウキと演じていらっしゃいました。それだけで、贔屓としてはウレシイ、大変よろしゅうございました。ワタシが見たのは初日で、台詞がつっかえるような感じのところがあったのですが、それって初日のせい?と思いつつ、あまりにナチュラルなので、それも演出?最初からそういう台詞?って何となく納得しておりました。前半は結構動きがありますが、難なく軽やかに動いていらっしゃいました。

愛之助さんは、まだ遠慮があるような気がして…。確かに夫婦なんですけど、孝玉コンビ の夫婦を見てしまうと、「まだまだ…」って思ってしまうんですよね。っていうか、スミマセン、「なんで相手役が孝夫さん

の夫婦を見てしまうと、「まだまだ…」って思ってしまうんですよね。っていうか、スミマセン、「なんで相手役が孝夫さん と違うん。孝夫さん

と違うん。孝夫さん で見たいやん」ってずっと思ってた失礼な客でした。

で見たいやん」ってずっと思ってた失礼な客でした。

玉朗さんのお露さんはとてもお綺麗、吉弥さんのお米はとても不気味、さらに凄みが増していました。新三郎は吉之丞さんでした。良いお顔の役者さんではありますが、いつも吉右衛門さんのお隣で無骨な武士のお役をなさっているイメージが強くて、お露さんが化けて出るほど恋焦がれた優男っていうイメージではないような、ちょっと違和感がありました。「阿古屋」の重忠はニンだと思います。

笹屋の場面はお国が千壽さん、酌婦お竹が折之助さん、お梅がわれらが吉太朗クン、料理人三吉が愛治郎さんと上方歌舞伎の役者さんばかりで、ちょっと嬉しかったです。千壽さんのお国なら、前段の間男して云々の場面も出してほしかったなぁと思いました。そっちがつくと、因果応報、人間の欲深さがグルグル回って作品に奥行きが出るような気がします。確かシネマ歌舞伎はそうなってましたよね。

最後は変更した演出でした。個人的には「累」みたいな最初の終わり方のほうが好きかも、って思いました。「怪談」って感じで。

7月の小朝さんとのお舞台は「牡丹燈籠」もあるんですよね。お二人でなさる「牡丹燈籠」、どういう演出になるんでしょうか。落語芝居って銘打っていますが、NHKの「落語ザムービー」みたいな?玉ちゃん が口パクで演技なさる?妄想が膨らみます。

が口パクで演技なさる?妄想が膨らみます。

良いお天気でした。からくり時計は残念ながらタイミングが合いませんでした。

C席は2階最後列のお席です。御園座って、あまり段差がなくて、結構前の人の頭がかぶりました。南座は一段が高くて上るのが大変ですが、前の人が被ることなないので、「阿古屋」は大丈夫だと思います。

の特別公演「怪談牡丹燈籠」でございます。「スッゲー行きたい!」と思っていたわけでもないのですが(コラッ!)、チケット発売日に御園座にアクセスしたら一番お安いC席が取れたので、在来線乗り継ぎで行ってまいりました。

の特別公演「怪談牡丹燈籠」でございます。「スッゲー行きたい!」と思っていたわけでもないのですが(コラッ!)、チケット発売日に御園座にアクセスしたら一番お安いC席が取れたので、在来線乗り継ぎで行ってまいりました。これ、昨年、南座でもありました。相手役の伴蔵は引き続き愛之助さんです。玉ちゃん

からお誘いがあったそうです(「吉田屋」も!)。玉ちゃん

からお誘いがあったそうです(「吉田屋」も!)。玉ちゃん と愛之助さんって、同じ境遇、一般家庭から歌舞伎のお家に養子に入られていますからね。引き上げようとしてくださっているのでしょうか。そうそう、今回の御園座の出演者ですが、全員、歌舞伎のお家の生まれではありません。お江戸は「初舞台」「襲名披露」と華々しいお舞台で、それに対抗した? 玉ちゃん

と愛之助さんって、同じ境遇、一般家庭から歌舞伎のお家に養子に入られていますからね。引き上げようとしてくださっているのでしょうか。そうそう、今回の御園座の出演者ですが、全員、歌舞伎のお家の生まれではありません。お江戸は「初舞台」「襲名披露」と華々しいお舞台で、それに対抗した? 玉ちゃん 、そんな器の小さい人間ではないと思いますが。

、そんな器の小さい人間ではないと思いますが。玉ちゃん

のお峰さんは何度もお勤めで、こういうコメディエンヌ的なお役、お好きですよね。本当に、楽しそうにウキウキと演じていらっしゃいました。それだけで、贔屓としてはウレシイ、大変よろしゅうございました。ワタシが見たのは初日で、台詞がつっかえるような感じのところがあったのですが、それって初日のせい?と思いつつ、あまりにナチュラルなので、それも演出?最初からそういう台詞?って何となく納得しておりました。前半は結構動きがありますが、難なく軽やかに動いていらっしゃいました。

のお峰さんは何度もお勤めで、こういうコメディエンヌ的なお役、お好きですよね。本当に、楽しそうにウキウキと演じていらっしゃいました。それだけで、贔屓としてはウレシイ、大変よろしゅうございました。ワタシが見たのは初日で、台詞がつっかえるような感じのところがあったのですが、それって初日のせい?と思いつつ、あまりにナチュラルなので、それも演出?最初からそういう台詞?って何となく納得しておりました。前半は結構動きがありますが、難なく軽やかに動いていらっしゃいました。愛之助さんは、まだ遠慮があるような気がして…。確かに夫婦なんですけど、孝玉コンビ

の夫婦を見てしまうと、「まだまだ…」って思ってしまうんですよね。っていうか、スミマセン、「なんで相手役が孝夫さん

の夫婦を見てしまうと、「まだまだ…」って思ってしまうんですよね。っていうか、スミマセン、「なんで相手役が孝夫さん と違うん。孝夫さん

と違うん。孝夫さん で見たいやん」ってずっと思ってた失礼な客でした。

で見たいやん」ってずっと思ってた失礼な客でした。玉朗さんのお露さんはとてもお綺麗、吉弥さんのお米はとても不気味、さらに凄みが増していました。新三郎は吉之丞さんでした。良いお顔の役者さんではありますが、いつも吉右衛門さんのお隣で無骨な武士のお役をなさっているイメージが強くて、お露さんが化けて出るほど恋焦がれた優男っていうイメージではないような、ちょっと違和感がありました。「阿古屋」の重忠はニンだと思います。

笹屋の場面はお国が千壽さん、酌婦お竹が折之助さん、お梅がわれらが吉太朗クン、料理人三吉が愛治郎さんと上方歌舞伎の役者さんばかりで、ちょっと嬉しかったです。千壽さんのお国なら、前段の間男して云々の場面も出してほしかったなぁと思いました。そっちがつくと、因果応報、人間の欲深さがグルグル回って作品に奥行きが出るような気がします。確かシネマ歌舞伎はそうなってましたよね。

最後は変更した演出でした。個人的には「累」みたいな最初の終わり方のほうが好きかも、って思いました。「怪談」って感じで。

7月の小朝さんとのお舞台は「牡丹燈籠」もあるんですよね。お二人でなさる「牡丹燈籠」、どういう演出になるんでしょうか。落語芝居って銘打っていますが、NHKの「落語ザムービー」みたいな?玉ちゃん

が口パクで演技なさる?妄想が膨らみます。

が口パクで演技なさる?妄想が膨らみます。

良いお天気でした。からくり時計は残念ながらタイミングが合いませんでした。

C席は2階最後列のお席です。御園座って、あまり段差がなくて、結構前の人の頭がかぶりました。南座は一段が高くて上るのが大変ですが、前の人が被ることなないので、「阿古屋」は大丈夫だと思います。

京都の春秋座で恒例となっている志の輔さんの独演会です。南座の「歌舞伎鑑賞教室」とダブルヘッダーでした。ただ、南座が12時半に終わり、落語が4時からだったので、余裕の移動でした。八坂さんに行き、鍵善でお菓子を買って、イグレッグでカレーを食べて、高島屋でも一回お菓子を買って、5番のバスでまいりました。

演目です。

「粗忽の釘」 志の麿

「試し酒」 志の輔

「文七元結」 志の輔

前座さんは申し訳ないけれど、お休みタイムでした。「宿替え」っぽいなと遠くで聞いておりましたが、お江戸に行くとタイトルが変わるんでしょうか。

志の輔さんの落語は「ようこそおいで下さいました。と言いましても、私どもがはるばる東京からやってきてるので、この挨拶はおかしいんでございますが…」という恒例のご挨拶で始まります。その後、京都へ来てナニした、アレした、コレしたみたいな話題があって、そこからおもむろに落語に入られます。結構、enjoyしたはります。「雪舟展」にもいらっしゃったようで、そこはワタシも行ったよって心の中で返事しておきました。

ひとつめの「試し酒」は、前座さんのお休みタイムを引きずっているところがあり、時々意識が途切れてしまい、中入りがあって、二つ目の落語に入る時もなんとなくまだ意識がはっきりしなくて、「せっかく来たのになぁ、大丈夫かなぁ」と心配しておりましたが、本題の落語に入って1分ぐらい経つと、「あれ、これって『文七元結』? うん、せやね」と演目がわかりまして(最近の落語会って“行ってからのお楽しみ”っていうのが多い)、そこからはちゃんと身を入れて聞きました。

歌舞伎の演目は、これは落語から歌舞伎に輸入した演目ですが、ちょっと前のめりになります。歌舞伎の「文七元結」は令和2年2月の歌舞伎座で菊五郎さんのを拝見しています。コロナ禍直前の十三代目仁左衛門さんの追善興行の時です(この次の月から劇場が一斉に閉まりました)。菊五郎さんの持ち役でしたので、お手本となる『文七元結』を見ることができてラッキーでした。タイトルの文七さんですが、その時は梅枝さんだったので、志の輔さんの落語を聞きながら、ワタシの頭の中では梅枝さんが動いていました。梅枝さんの文七って結構クール?出来る手代って感じだったので、落語の文七さんが頼りない粗忽ものって感じで、「どっちがほんまなん?」って思ってしまいましたが。

歌舞伎だと、左官長兵衛が文七を助けた後は、すぐに長兵衛の長屋の場面で、長兵衛とお兼がケンカしていますが、落語だとその前に和泉屋の場面があって、誰に助けてもらったのかを思い出すのにドタバタがありました。全く同じではなく、こういう違う場面を見ると、否、聞くと?、「へぇ~~~」ってなって面白かったです。その代わり、お久と文七が夫婦になるのはその場ではなく、後日談的に語られました。

久しぶりに志の輔さん、楽しみました。これだとまた来年も行きそうです。その前に、年末に講談の神田伯山さんが来られます。これは「行かねばなりますまい!」の案件だと思っています。講談デビュー、楽しみです。

演目です。

「粗忽の釘」 志の麿

「試し酒」 志の輔

「文七元結」 志の輔

前座さんは申し訳ないけれど、お休みタイムでした。「宿替え」っぽいなと遠くで聞いておりましたが、お江戸に行くとタイトルが変わるんでしょうか。

志の輔さんの落語は「ようこそおいで下さいました。と言いましても、私どもがはるばる東京からやってきてるので、この挨拶はおかしいんでございますが…」という恒例のご挨拶で始まります。その後、京都へ来てナニした、アレした、コレしたみたいな話題があって、そこからおもむろに落語に入られます。結構、enjoyしたはります。「雪舟展」にもいらっしゃったようで、そこはワタシも行ったよって心の中で返事しておきました。

ひとつめの「試し酒」は、前座さんのお休みタイムを引きずっているところがあり、時々意識が途切れてしまい、中入りがあって、二つ目の落語に入る時もなんとなくまだ意識がはっきりしなくて、「せっかく来たのになぁ、大丈夫かなぁ」と心配しておりましたが、本題の落語に入って1分ぐらい経つと、「あれ、これって『文七元結』? うん、せやね」と演目がわかりまして(最近の落語会って“行ってからのお楽しみ”っていうのが多い)、そこからはちゃんと身を入れて聞きました。

歌舞伎の演目は、これは落語から歌舞伎に輸入した演目ですが、ちょっと前のめりになります。歌舞伎の「文七元結」は令和2年2月の歌舞伎座で菊五郎さんのを拝見しています。コロナ禍直前の十三代目仁左衛門さんの追善興行の時です(この次の月から劇場が一斉に閉まりました)。菊五郎さんの持ち役でしたので、お手本となる『文七元結』を見ることができてラッキーでした。タイトルの文七さんですが、その時は梅枝さんだったので、志の輔さんの落語を聞きながら、ワタシの頭の中では梅枝さんが動いていました。梅枝さんの文七って結構クール?出来る手代って感じだったので、落語の文七さんが頼りない粗忽ものって感じで、「どっちがほんまなん?」って思ってしまいましたが。

歌舞伎だと、左官長兵衛が文七を助けた後は、すぐに長兵衛の長屋の場面で、長兵衛とお兼がケンカしていますが、落語だとその前に和泉屋の場面があって、誰に助けてもらったのかを思い出すのにドタバタがありました。全く同じではなく、こういう違う場面を見ると、否、聞くと?、「へぇ~~~」ってなって面白かったです。その代わり、お久と文七が夫婦になるのはその場ではなく、後日談的に語られました。

久しぶりに志の輔さん、楽しみました。これだとまた来年も行きそうです。その前に、年末に講談の神田伯山さんが来られます。これは「行かねばなりますまい!」の案件だと思っています。講談デビュー、楽しみです。

先週の土曜、前楽に行ってきました。令和に再開して3回目の鑑賞教室だそうです。平成の次代は吉弥さんがメインでお勤めでしたが、令和になってわれらが吉太朗クンの公演になりました。

解説の部分「歌舞伎への誘い」と実演の「京人形」の二本立てです。今年の解説は元OSK日本歌劇団トップスターの桜花昇ぼるさんと千壽さんでした。男役と女形の組み合わせです。桜花さんはスパンコールキラキラ、ドレープたっぷりのピンクのスーツ(って言っていいのかな…)、千壽さんは江戸時代の女方の拵え(っておっしゃっていたような…)です。でも声は地声で、フツーのおっちゃんの声で不思議な感じでした。

男役と女形の対比では、男役の男らしさはとにかくカッコよく!でした。歌舞伎の女形さんって「女性より女性らしい」って言われるけれど、それはないんですよね。決して男の人にはならないんです。少女漫画の主人公の彼氏みたいな感じ?それに対し、女形はどれだけ本物の女性になれるか?が勝負です。肩幅を狭く見せるために肩甲骨を寄せて肩を落とす、内輪に歩く、ちょっと斜に構えて細く見せる、等々千壽さんが実際に見せてくださいました。

ツケや見得とか、大太鼓で表す情景とか、愛治郎さんの殺陣とか、歌舞伎をご覧になったことがない方向けの解説があり、その後お客さんが舞台に上がって効果音の体験、質問コーナー等々盛りだくさんの内容でした。一応歌舞伎初心者は卒業したと思われるワタシも退屈することなく楽しみました。桜花さんの存在がとにかくインパクトがあったので、そのおかげかと…。宝塚も見ないので、あの独特のお化粧は見てしまいますね。

最後は撮影タイムがありました。今回は1階5列目だったので近いです。

幕間を挟んで「京人形」です。京人形の精をわれらが吉太朗クン、左甚五郎を松十郎さん、女房おとくを千壽さんでした。吉太朗クン、上手いのはわかっていましたが、男の振りと傾城の振りの踊り分け、お見事でございました。人形のお役なので瞬きもほとんどなく、ちょっと大丈夫?って心配しましたが。そして見るたびに綺麗になっていきますね。来月は御園座にご出演だそうで、玉ちゃん とごいっしょならば、おそらくお化粧のご指導もあるかと思うので、もっと上手になられるでしょうね。

とごいっしょならば、おそらくお化粧のご指導もあるかと思うので、もっと上手になられるでしょうね。

松十郎さんをメインで見るのは初めてかと…。もちろんお弟子さんの研修会の上方歌舞伎会では孝夫さん のお役をなさったりしてましたが、通常の公演ではあまり見ないので。ちょっとコミカルなお化粧で、楽しそうに踊っていらっしゃいました。千壽さんは最初にちょっとだけ出て来られました。こちらはお役なので、女形の高いお声で、何か色っぽい感じですよね。千壽さんも来月は御園座、昨年雪之丞さんがなさっていたお役だそうです。御園座はC席が取れたので行く予定です。玉ちゃん

のお役をなさったりしてましたが、通常の公演ではあまり見ないので。ちょっとコミカルなお化粧で、楽しそうに踊っていらっしゃいました。千壽さんは最初にちょっとだけ出て来られました。こちらはお役なので、女形の高いお声で、何か色っぽい感じですよね。千壽さんも来月は御園座、昨年雪之丞さんがなさっていたお役だそうです。御園座はC席が取れたので行く予定です。玉ちゃん だけでなく、いろいろ楽しみです。

だけでなく、いろいろ楽しみです。

通常の「京人形」なら、後半は結構大勢の人が出て来て立ち回りがありますが、今回は時間?人数?の関係で甚五郎と京人形の踊りだけでした。上演時間20分ぐらいで、あっという間に終わりました。もうちょっと見たかったかなぁと思いました。

解説の部分「歌舞伎への誘い」と実演の「京人形」の二本立てです。今年の解説は元OSK日本歌劇団トップスターの桜花昇ぼるさんと千壽さんでした。男役と女形の組み合わせです。桜花さんはスパンコールキラキラ、ドレープたっぷりのピンクのスーツ(って言っていいのかな…)、千壽さんは江戸時代の女方の拵え(っておっしゃっていたような…)です。でも声は地声で、フツーのおっちゃんの声で不思議な感じでした。

男役と女形の対比では、男役の男らしさはとにかくカッコよく!でした。歌舞伎の女形さんって「女性より女性らしい」って言われるけれど、それはないんですよね。決して男の人にはならないんです。少女漫画の主人公の彼氏みたいな感じ?それに対し、女形はどれだけ本物の女性になれるか?が勝負です。肩幅を狭く見せるために肩甲骨を寄せて肩を落とす、内輪に歩く、ちょっと斜に構えて細く見せる、等々千壽さんが実際に見せてくださいました。

ツケや見得とか、大太鼓で表す情景とか、愛治郎さんの殺陣とか、歌舞伎をご覧になったことがない方向けの解説があり、その後お客さんが舞台に上がって効果音の体験、質問コーナー等々盛りだくさんの内容でした。一応歌舞伎初心者は卒業したと思われるワタシも退屈することなく楽しみました。桜花さんの存在がとにかくインパクトがあったので、そのおかげかと…。宝塚も見ないので、あの独特のお化粧は見てしまいますね。

最後は撮影タイムがありました。今回は1階5列目だったので近いです。

幕間を挟んで「京人形」です。京人形の精をわれらが吉太朗クン、左甚五郎を松十郎さん、女房おとくを千壽さんでした。吉太朗クン、上手いのはわかっていましたが、男の振りと傾城の振りの踊り分け、お見事でございました。人形のお役なので瞬きもほとんどなく、ちょっと大丈夫?って心配しましたが。そして見るたびに綺麗になっていきますね。来月は御園座にご出演だそうで、玉ちゃん

とごいっしょならば、おそらくお化粧のご指導もあるかと思うので、もっと上手になられるでしょうね。

とごいっしょならば、おそらくお化粧のご指導もあるかと思うので、もっと上手になられるでしょうね。松十郎さんをメインで見るのは初めてかと…。もちろんお弟子さんの研修会の上方歌舞伎会では孝夫さん

のお役をなさったりしてましたが、通常の公演ではあまり見ないので。ちょっとコミカルなお化粧で、楽しそうに踊っていらっしゃいました。千壽さんは最初にちょっとだけ出て来られました。こちらはお役なので、女形の高いお声で、何か色っぽい感じですよね。千壽さんも来月は御園座、昨年雪之丞さんがなさっていたお役だそうです。御園座はC席が取れたので行く予定です。玉ちゃん

のお役をなさったりしてましたが、通常の公演ではあまり見ないので。ちょっとコミカルなお化粧で、楽しそうに踊っていらっしゃいました。千壽さんは最初にちょっとだけ出て来られました。こちらはお役なので、女形の高いお声で、何か色っぽい感じですよね。千壽さんも来月は御園座、昨年雪之丞さんがなさっていたお役だそうです。御園座はC席が取れたので行く予定です。玉ちゃん だけでなく、いろいろ楽しみです。

だけでなく、いろいろ楽しみです。通常の「京人形」なら、後半は結構大勢の人が出て来て立ち回りがありますが、今回は時間?人数?の関係で甚五郎と京人形の踊りだけでした。上演時間20分ぐらいで、あっという間に終わりました。もうちょっと見たかったかなぁと思いました。

今年は越路吹雪さんと淡島千景さんの生誕百年だそうで、それを記念してお二人がご出演の映画が上映されています。東京の歌舞伎お友だちが「大阪でやってるよ」って教えてくれました。場所は大阪の九条にあるシネ・ヌーヴォという映画館です。元々映画はめったに見ない人なので、「フーン」って感じだったのですが、Websiteを見ると森繁久彌さんと淡島千景さんの「夫婦善哉」が目に入り、「おばはん、たのんまっせ」っていう台詞はよく聞くけれど、織田作之助の原作も読んだことがないし、もちろん映画も見たことがなくて、ちょっと見てみたいかも、ってスケジュールを調べたら行けるのが今日しかなくて、急遽行ってきました。

40年前、大学を卒業して就職した会社が大阪の難波にあって、その頃はまだ「織田作の~」っていう枕詞がつくお店がいくつかあったように記憶しています。でも、自由軒のカレーも法善寺横丁の夫婦善哉も食べたことはないのですが…。

シネ・ヌーヴォはアート系作品を上映するミニシアターで、名前は聞いたことはありましたが、行ったのは初めてです。九条という駅に降りたのも初めてです。中心からはちょっと外れているので。

上映時間は朝10時からでした。お休みの日にしては早起きして行きました。映画館の椅子が結構良くて、「こりゃ、寝るかしら」とちと心配しましたが、大丈夫でした。「夫婦善哉」という映画、コマ割りが細かいっていうのか場面がちょこまか変わるので、退屈する暇がないんですよね。お話もテンポよく進むので、「それからどうした?」って思っていたら2時間ちゃんと見ておりました。

映画の説明です。

見終わって思ったのは、「戦前のお話よね~」でした。倫理観?道徳観?がまるで違う、今のモノサシで見てはいけないのですが、昔のお話でもどこか感情移入できるところがあると思うのですが、これに関しては全くなくて…。ワタシ自身決して品行方正ってわけでもなく、結構ウソで固めた人生を送ってきてるので、少々エエ加減な人を見てもそんなに腹は立たないほうではありますが、柳吉に関してはウソが波状攻撃のように続くので、だんだん腹が立ってきて…。それに対する蝶子も何でそこまで入れ揚げるん?って思うと蝶子にも腹が立ってくるし。蝶子も蝶子の両親もやたら柳吉を立てるし、「なんでなん?」って思うし。夫は立てるものなんでしょうね。なかなかツッコミどころ満載でした。

それと気になったのが喫煙、やたらめったら煙草を吸ってるんです。まぁね、ワタシの小さい頃って電車もバスも煙草OKで、そういうのを知らないことはないのですが、煙草を吸うたびに「あっ」って思ってしまって。古い映画を見るって、こっちもそういう感覚を持って見ないといけませんね。

淡島千景さんはめちゃくちゃお綺麗でした。目がパッチリ大きくて、少女マンガの目に星が飛んでるようなお目目でした。東京生まれだそうですが、大阪弁お上手でした。森繁久彌さんはこちらの方なので、っていうか枚方市出身なんですね。wikiを見ると、お亡くなりになった時は「枚方市民葬」まであったそうで。こっちが「めっちゃ、腹立つ!」って思ったってことは、森繁さんや淡路さんの演技力の賜物なんでしょうね。そうそう、浪花千栄子さんや万代峯子さんもご出演でした。大阪の映画って感じがします。

法善寺横丁、セットだったんですね。よー出来てました。お寺の配置って変わらないので、道頓堀の方に抜ける細い抜け道もあって、「あ、あそこや」って思いながら見ておりました。

シネ・ヌーヴォです。また行くことあるかなぁ…。お二人の出演作品はまだ見たいなぁと思うものはあるのですが、時間が合いません。平日の午前か午後で、早退してまで行きたいかというと、そこまではちょっと…。

40年前、大学を卒業して就職した会社が大阪の難波にあって、その頃はまだ「織田作の~」っていう枕詞がつくお店がいくつかあったように記憶しています。でも、自由軒のカレーも法善寺横丁の夫婦善哉も食べたことはないのですが…。

シネ・ヌーヴォはアート系作品を上映するミニシアターで、名前は聞いたことはありましたが、行ったのは初めてです。九条という駅に降りたのも初めてです。中心からはちょっと外れているので。

上映時間は朝10時からでした。お休みの日にしては早起きして行きました。映画館の椅子が結構良くて、「こりゃ、寝るかしら」とちと心配しましたが、大丈夫でした。「夫婦善哉」という映画、コマ割りが細かいっていうのか場面がちょこまか変わるので、退屈する暇がないんですよね。お話もテンポよく進むので、「それからどうした?」って思っていたら2時間ちゃんと見ておりました。

映画の説明です。

大阪をこよなく愛した作家・織田作之助原作を文芸映画の名匠・豊田四郎が映画化した日本映画史に残る傑作。船場育ちのボンボン(森繁)と新地の売れっ子芸者(淡島)、ダメ男としっかり女の哀歓を、おかしさと切なさを交えながら、市井の男女の一典型として見事にスクリーンに描き出す。戦前の法善寺界隈を再現した見事なセットも秀逸!

見終わって思ったのは、「戦前のお話よね~」でした。倫理観?道徳観?がまるで違う、今のモノサシで見てはいけないのですが、昔のお話でもどこか感情移入できるところがあると思うのですが、これに関しては全くなくて…。ワタシ自身決して品行方正ってわけでもなく、結構ウソで固めた人生を送ってきてるので、少々エエ加減な人を見てもそんなに腹は立たないほうではありますが、柳吉に関してはウソが波状攻撃のように続くので、だんだん腹が立ってきて…。それに対する蝶子も何でそこまで入れ揚げるん?って思うと蝶子にも腹が立ってくるし。蝶子も蝶子の両親もやたら柳吉を立てるし、「なんでなん?」って思うし。夫は立てるものなんでしょうね。なかなかツッコミどころ満載でした。

それと気になったのが喫煙、やたらめったら煙草を吸ってるんです。まぁね、ワタシの小さい頃って電車もバスも煙草OKで、そういうのを知らないことはないのですが、煙草を吸うたびに「あっ」って思ってしまって。古い映画を見るって、こっちもそういう感覚を持って見ないといけませんね。

淡島千景さんはめちゃくちゃお綺麗でした。目がパッチリ大きくて、少女マンガの目に星が飛んでるようなお目目でした。東京生まれだそうですが、大阪弁お上手でした。森繁久彌さんはこちらの方なので、っていうか枚方市出身なんですね。wikiを見ると、お亡くなりになった時は「枚方市民葬」まであったそうで。こっちが「めっちゃ、腹立つ!」って思ったってことは、森繁さんや淡路さんの演技力の賜物なんでしょうね。そうそう、浪花千栄子さんや万代峯子さんもご出演でした。大阪の映画って感じがします。

法善寺横丁、セットだったんですね。よー出来てました。お寺の配置って変わらないので、道頓堀の方に抜ける細い抜け道もあって、「あ、あそこや」って思いながら見ておりました。

シネ・ヌーヴォです。また行くことあるかなぁ…。お二人の出演作品はまだ見たいなぁと思うものはあるのですが、時間が合いません。平日の午前か午後で、早退してまで行きたいかというと、そこまではちょっと…。

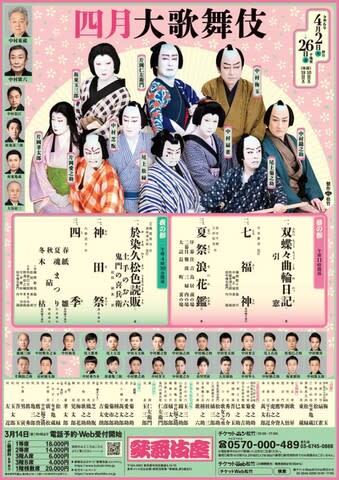

四月の歌舞伎座でございます。「 春のにざたま祭

春のにざたま祭 」の歌舞伎座でございます。半年ぶりの孝玉コンビ

」の歌舞伎座でございます。半年ぶりの孝玉コンビ のご共演でございます。

のご共演でございます。

夜の部は連日大盛況で、千穐楽前は「空席なし」の文字が続いていました。まぁね、そりゃそうでしょうよ。国宝の孝玉コンビ でございますからね。初日からTwitterは賑々しくご両人の様子で盛り上がっておりました。ワタシの観劇日は中日過ぎだったので、それを見ながら「あーかな

でございますからね。初日からTwitterは賑々しくご両人の様子で盛り上がっておりました。ワタシの観劇日は中日過ぎだったので、それを見ながら「あーかな 、こーかな

、こーかな 」といろいろ妄想しながら上京する日を指折り数えて待っておりました。

」といろいろ妄想しながら上京する日を指折り数えて待っておりました。

「於染久松色読販」と「神田祭」を組み合わせての上演は平成30年3月、令和3年2月、そして今回で3回目です。平成の方は見ました。三連荘でした。令和の方は最前列のかぶりつきを取っていたのですが、コロナの感染状況が酷い時で、泣く泣く諦めました。その時は「憎っきコロナめ」と思ったけれど、最近はどこもかしこも超密状態でイラっとすることも多く、「コロナの頃が懐かしい」なんて思う時もあります。あの時は新幹線も空いてたし、ホテルも安かったし、劇場も両隣は空席だったし、コロナの感染のことを考えなければ、本当に良き状況でした。人間って勝手なものです。

話が逸れました。今回も三連荘にしました。「定額制」を利用するかどうかずいぶんと迷ったのですが、至近距離で見なければ!と思い、一階席2回、三階席1回と昼の部三階席1回でした。

一階席は2列7番と10列14番です。2列は花道下、「神田祭」の引っ込みの時は、ちょうど真横で孝夫さん と玉ちゃん

と玉ちゃん がいちゃいちゃしてました。お芝居なんですが、お芝居には見えないんですよね。「ん~」「あ~ん」って頷きあって、二人の世界に没入して見つめ合って、嬉しそうに微笑みあって、それを見ているワタシはマスクの下でニタニタが止まらず、ふにゃぁっと骨抜きにされ、トロトロに完全に溶けてました。おそらく、歌舞伎座のお客さん全員がそんな状態だったように思います。劇場の空気がとても柔らかくなってましたもの…。おそるべし、孝玉コンビ

がいちゃいちゃしてました。お芝居なんですが、お芝居には見えないんですよね。「ん~」「あ~ん」って頷きあって、二人の世界に没入して見つめ合って、嬉しそうに微笑みあって、それを見ているワタシはマスクの下でニタニタが止まらず、ふにゃぁっと骨抜きにされ、トロトロに完全に溶けてました。おそらく、歌舞伎座のお客さん全員がそんな状態だったように思います。劇場の空気がとても柔らかくなってましたもの…。おそるべし、孝玉コンビ の破壊力です。尊いお二人です。拝みそうになりました。

の破壊力です。尊いお二人です。拝みそうになりました。

「神田祭」の振り付けはもちろんあるのですが、お二人はほとんど打ち合わせすることなく踊られるそうです(「お話と素踊りの会」で聞いた)。孝夫さん も「自然に」っておっしゃっていましたよね。こういうことを聞くと、ますます尊くなります。後にも先にもお二人のようなコンビは現れることはないんでしょうね。同時代に生きていることに感謝です。

も「自然に」っておっしゃっていましたよね。こういうことを聞くと、ますます尊くなります。後にも先にもお二人のようなコンビは現れることはないんでしょうね。同時代に生きていることに感謝です。

「於染久松色読販」のほうは、腐れ縁でつながってる夫婦感がたまらなくステキです。南北がお好きな孝夫さん 、ゴロツキの悪い喜兵衛さんをノリノリでお勤めでした。玉ちゃん

、ゴロツキの悪い喜兵衛さんをノリノリでお勤めでした。玉ちゃん のサバサバしたお六さん、男前でした。でも、決してガサツではないんですよね。丁寧に暮らしてる“出来た”奧サンでした。なのに、強請りたかりをするって、ギャップすごすぎです。

のサバサバしたお六さん、男前でした。でも、決してガサツではないんですよね。丁寧に暮らしてる“出来た”奧サンでした。なのに、強請りたかりをするって、ギャップすごすぎです。

周りの役者さんもステキで、ちょっと好きな橘太郎さんもご出演でちょっと嬉しかったです。千次郎さんの番頭さん、抜擢ですね。これで4度目だそうです。玉ちゃん も「歌舞伎役者も数が減っていて、どんどんできる人がやればいい」とおっしゃってて、来月の「阿古屋」にも大きなお役でご出演ですね。ガンバレ!です。

も「歌舞伎役者も数が減っていて、どんどんできる人がやればいい」とおっしゃってて、来月の「阿古屋」にも大きなお役でご出演ですね。ガンバレ!です。

夜の部の最後は「四季」という舞踊です。文字通り春・夏・秋・冬をいろいろな趣向で踊られます。これの前の孝玉コンビ オンステージをこちらも“全力”で見ているので、申し訳ないけれど付け足し感でいっぱいでして…。その中でも「春・紙雛」にわれらが吉太朗クン、「冬・木枯」にこっそり贔屓の鷹之資さんがご出演なので、そこだけはちゃんと見ました。吉太朗クンも鷹之資さんも群舞の中で際立っていました。やっぱり上手いです。おばちゃん、嬉しかったです。「木枯」はなかなか面白い舞踊でしたね。最初は名題下さんたちのトンボ大会?みたいで、舞台狭しと飛んだり跳ねたり見応えがありました。左近ちゃんが美少女で結構でした。玉ちゃん

オンステージをこちらも“全力”で見ているので、申し訳ないけれど付け足し感でいっぱいでして…。その中でも「春・紙雛」にわれらが吉太朗クン、「冬・木枯」にこっそり贔屓の鷹之資さんがご出演なので、そこだけはちゃんと見ました。吉太朗クンも鷹之資さんも群舞の中で際立っていました。やっぱり上手いです。おばちゃん、嬉しかったです。「木枯」はなかなか面白い舞踊でしたね。最初は名題下さんたちのトンボ大会?みたいで、舞台狭しと飛んだり跳ねたり見応えがありました。左近ちゃんが美少女で結構でした。玉ちゃん ブートキャンプで鍛えられただけのことはあります。みみずくの松緑さん、お化粧が日替わりだったそうで、そう言われれば1日目と2日目で少し顔が違っていたような?嘴がついてた時もあったとか、写真で残してほしかったです。

ブートキャンプで鍛えられただけのことはあります。みみずくの松緑さん、お化粧が日替わりだったそうで、そう言われれば1日目と2日目で少し顔が違っていたような?嘴がついてた時もあったとか、写真で残してほしかったです。

昼の部は1回だけ、3階A席です。「引窓」からです。義太夫狂言って気持ちよくなってしまうので役者さんには申し訳ないなぁと思いつつ、遠いところから台詞が聞こえてくるような、そんな感じでした。そのわりに、お話には入り込むことができて、梅玉さん、東蔵さん、扇雀さん、松緑さんがとても良くて、最後はしみじみと「エエお芝居やね」って思っておりました。「引窓」って孝夫さん で見ることが多くて、孝夫さん

で見ることが多くて、孝夫さん がご出演になるとどうしても孝夫さん

がご出演になるとどうしても孝夫さん ばかり見てしまうのか、あまりストーリーを気にしてないというか…。今回は純粋にお芝居として見たので、まっすぐにお話が入ってきたんでしょうね。梅玉さんと東蔵さん、こちらも人間国宝コンビですね。生さぬ仲の親子感が悲しくて切なくてよろしゅうございました。

ばかり見てしまうのか、あまりストーリーを気にしてないというか…。今回は純粋にお芝居として見たので、まっすぐにお話が入ってきたんでしょうね。梅玉さんと東蔵さん、こちらも人間国宝コンビですね。生さぬ仲の親子感が悲しくて切なくてよろしゅうございました。

次は「七福神」という舞踊、若手ばかり7人でわちゃわちゃと踊っていました。これにもこっそり贔屓の鷹之資さんがご出演で、「7人の中でもピカイチよね」と思いながら拝見しておりました。

昼の部の最後は愛之助さんの「夏祭」です。大阪や博多で上演されてて、そのたびに高評価で、ようやく歌舞伎座で上演です。上方歌舞伎の「夏祭」です。初日より各方面から大絶賛で、上方歌舞伎贔屓としては見る前から何だかウルウルしてました。上方の役者さんが歌舞伎座で団七を演るって、今回が初めてだったそうです。十三代目仁左衛門さんも坂田藤十郎さんも歌舞伎座では団七をされていません。孝夫さん が手掛けられていたら、ひょっとしたら歌舞伎座でもかかったかもしれませんが、孝夫さん

が手掛けられていたら、ひょっとしたら歌舞伎座でもかかったかもしれませんが、孝夫さん 「太腿出すのイヤ」っておっしゃって団七はなさいませんでした。

「太腿出すのイヤ」っておっしゃって団七はなさいませんでした。

愛之助さんが大阪nativeってこともあって、もちろん上方言葉は全然問題なく、そしてチンピラ感がニンに合ってて(←褒めてます)、perfectな団七でした。「ほんまの団七ってこれよ。お江戸の皆さん、よう見といてね」ってふれて回りたかったです。やっぱり「大阪の匂い」っていうヤツなんでしょうね。秀太郎さんがよくおっしゃっていました。歌舞伎座の真ん中で愛之助さんが上方歌舞伎をかけてる、秀太郎さんもさぞ喜んでいらっしゃるだろうなぁと思うと、またウルウルしてきます。

今回はお辰と二役でしたが、こちらも違和感なくちゃんと女形でした。ちょっと秀太郎さん風味があるかなぁと思っていました。三婦は歌六さん、徳兵衛は菊ちゃん、義平次は橘三郎さんでした。菊ちゃんちょっと違う?って思わなくもなかったけれど、破綻することなくきちっとお勤めでした。橘三郎さんって孝夫さん と同い年だそうで、それであの泥場は「スゴイ!」って思いました。ほんと、憎たらしい義平次なんですよね。この配役も今回の大絶賛になってるんでしょうね。ただ、ぜいたくを言えば、周りも上方歌舞伎の役者さんで固めてほしかったなぁって、ちょっと思いました。上方の役者さんの絶対数が足りないので、なかなか難しいかもしれませんが、愛之助さんがもっと出世?して、自分で配役を決められるようななったら、名題さんからもどんどん抜擢できるようないなるのかなぁ…。

と同い年だそうで、それであの泥場は「スゴイ!」って思いました。ほんと、憎たらしい義平次なんですよね。この配役も今回の大絶賛になってるんでしょうね。ただ、ぜいたくを言えば、周りも上方歌舞伎の役者さんで固めてほしかったなぁって、ちょっと思いました。上方の役者さんの絶対数が足りないので、なかなか難しいかもしれませんが、愛之助さんがもっと出世?して、自分で配役を決められるようななったら、名題さんからもどんどん抜擢できるようないなるのかなぁ…。

次はぜひ愛之助さんの「女殺油地獄」を歌舞伎座で!。タカタロさんと進之介さんもごいっしょで、従兄弟トリオでかけてほしいです。南座の三人の「女殺」、とても良かったので、こちらもお江戸の皆さんに見ていただきたいです。松竹株式会社さま、どうぞよろしくお願いいたします。

2列7番からの景色

とても良いお天気でした。

春のにざたま祭

春のにざたま祭 」の歌舞伎座でございます。半年ぶりの孝玉コンビ

」の歌舞伎座でございます。半年ぶりの孝玉コンビ のご共演でございます。

のご共演でございます。夜の部は連日大盛況で、千穐楽前は「空席なし」の文字が続いていました。まぁね、そりゃそうでしょうよ。国宝の孝玉コンビ

でございますからね。初日からTwitterは賑々しくご両人の様子で盛り上がっておりました。ワタシの観劇日は中日過ぎだったので、それを見ながら「あーかな

でございますからね。初日からTwitterは賑々しくご両人の様子で盛り上がっておりました。ワタシの観劇日は中日過ぎだったので、それを見ながら「あーかな 、こーかな

、こーかな 」といろいろ妄想しながら上京する日を指折り数えて待っておりました。

」といろいろ妄想しながら上京する日を指折り数えて待っておりました。「於染久松色読販」と「神田祭」を組み合わせての上演は平成30年3月、令和3年2月、そして今回で3回目です。平成の方は見ました。三連荘でした。令和の方は最前列のかぶりつきを取っていたのですが、コロナの感染状況が酷い時で、泣く泣く諦めました。その時は「憎っきコロナめ」と思ったけれど、最近はどこもかしこも超密状態でイラっとすることも多く、「コロナの頃が懐かしい」なんて思う時もあります。あの時は新幹線も空いてたし、ホテルも安かったし、劇場も両隣は空席だったし、コロナの感染のことを考えなければ、本当に良き状況でした。人間って勝手なものです。

話が逸れました。今回も三連荘にしました。「定額制」を利用するかどうかずいぶんと迷ったのですが、至近距離で見なければ!と思い、一階席2回、三階席1回と昼の部三階席1回でした。

一階席は2列7番と10列14番です。2列は花道下、「神田祭」の引っ込みの時は、ちょうど真横で孝夫さん

と玉ちゃん

と玉ちゃん がいちゃいちゃしてました。お芝居なんですが、お芝居には見えないんですよね。「ん~」「あ~ん」って頷きあって、二人の世界に没入して見つめ合って、嬉しそうに微笑みあって、それを見ているワタシはマスクの下でニタニタが止まらず、ふにゃぁっと骨抜きにされ、トロトロに完全に溶けてました。おそらく、歌舞伎座のお客さん全員がそんな状態だったように思います。劇場の空気がとても柔らかくなってましたもの…。おそるべし、孝玉コンビ

がいちゃいちゃしてました。お芝居なんですが、お芝居には見えないんですよね。「ん~」「あ~ん」って頷きあって、二人の世界に没入して見つめ合って、嬉しそうに微笑みあって、それを見ているワタシはマスクの下でニタニタが止まらず、ふにゃぁっと骨抜きにされ、トロトロに完全に溶けてました。おそらく、歌舞伎座のお客さん全員がそんな状態だったように思います。劇場の空気がとても柔らかくなってましたもの…。おそるべし、孝玉コンビ の破壊力です。尊いお二人です。拝みそうになりました。

の破壊力です。尊いお二人です。拝みそうになりました。「神田祭」の振り付けはもちろんあるのですが、お二人はほとんど打ち合わせすることなく踊られるそうです(「お話と素踊りの会」で聞いた)。孝夫さん

も「自然に」っておっしゃっていましたよね。こういうことを聞くと、ますます尊くなります。後にも先にもお二人のようなコンビは現れることはないんでしょうね。同時代に生きていることに感謝です。

も「自然に」っておっしゃっていましたよね。こういうことを聞くと、ますます尊くなります。後にも先にもお二人のようなコンビは現れることはないんでしょうね。同時代に生きていることに感謝です。「於染久松色読販」のほうは、腐れ縁でつながってる夫婦感がたまらなくステキです。南北がお好きな孝夫さん

、ゴロツキの悪い喜兵衛さんをノリノリでお勤めでした。玉ちゃん

、ゴロツキの悪い喜兵衛さんをノリノリでお勤めでした。玉ちゃん のサバサバしたお六さん、男前でした。でも、決してガサツではないんですよね。丁寧に暮らしてる“出来た”奧サンでした。なのに、強請りたかりをするって、ギャップすごすぎです。

のサバサバしたお六さん、男前でした。でも、決してガサツではないんですよね。丁寧に暮らしてる“出来た”奧サンでした。なのに、強請りたかりをするって、ギャップすごすぎです。周りの役者さんもステキで、ちょっと好きな橘太郎さんもご出演でちょっと嬉しかったです。千次郎さんの番頭さん、抜擢ですね。これで4度目だそうです。玉ちゃん

も「歌舞伎役者も数が減っていて、どんどんできる人がやればいい」とおっしゃってて、来月の「阿古屋」にも大きなお役でご出演ですね。ガンバレ!です。

も「歌舞伎役者も数が減っていて、どんどんできる人がやればいい」とおっしゃってて、来月の「阿古屋」にも大きなお役でご出演ですね。ガンバレ!です。夜の部の最後は「四季」という舞踊です。文字通り春・夏・秋・冬をいろいろな趣向で踊られます。これの前の孝玉コンビ

オンステージをこちらも“全力”で見ているので、申し訳ないけれど付け足し感でいっぱいでして…。その中でも「春・紙雛」にわれらが吉太朗クン、「冬・木枯」にこっそり贔屓の鷹之資さんがご出演なので、そこだけはちゃんと見ました。吉太朗クンも鷹之資さんも群舞の中で際立っていました。やっぱり上手いです。おばちゃん、嬉しかったです。「木枯」はなかなか面白い舞踊でしたね。最初は名題下さんたちのトンボ大会?みたいで、舞台狭しと飛んだり跳ねたり見応えがありました。左近ちゃんが美少女で結構でした。玉ちゃん

オンステージをこちらも“全力”で見ているので、申し訳ないけれど付け足し感でいっぱいでして…。その中でも「春・紙雛」にわれらが吉太朗クン、「冬・木枯」にこっそり贔屓の鷹之資さんがご出演なので、そこだけはちゃんと見ました。吉太朗クンも鷹之資さんも群舞の中で際立っていました。やっぱり上手いです。おばちゃん、嬉しかったです。「木枯」はなかなか面白い舞踊でしたね。最初は名題下さんたちのトンボ大会?みたいで、舞台狭しと飛んだり跳ねたり見応えがありました。左近ちゃんが美少女で結構でした。玉ちゃん ブートキャンプで鍛えられただけのことはあります。みみずくの松緑さん、お化粧が日替わりだったそうで、そう言われれば1日目と2日目で少し顔が違っていたような?嘴がついてた時もあったとか、写真で残してほしかったです。

ブートキャンプで鍛えられただけのことはあります。みみずくの松緑さん、お化粧が日替わりだったそうで、そう言われれば1日目と2日目で少し顔が違っていたような?嘴がついてた時もあったとか、写真で残してほしかったです。昼の部は1回だけ、3階A席です。「引窓」からです。義太夫狂言って気持ちよくなってしまうので役者さんには申し訳ないなぁと思いつつ、遠いところから台詞が聞こえてくるような、そんな感じでした。そのわりに、お話には入り込むことができて、梅玉さん、東蔵さん、扇雀さん、松緑さんがとても良くて、最後はしみじみと「エエお芝居やね」って思っておりました。「引窓」って孝夫さん

で見ることが多くて、孝夫さん

で見ることが多くて、孝夫さん がご出演になるとどうしても孝夫さん

がご出演になるとどうしても孝夫さん ばかり見てしまうのか、あまりストーリーを気にしてないというか…。今回は純粋にお芝居として見たので、まっすぐにお話が入ってきたんでしょうね。梅玉さんと東蔵さん、こちらも人間国宝コンビですね。生さぬ仲の親子感が悲しくて切なくてよろしゅうございました。

ばかり見てしまうのか、あまりストーリーを気にしてないというか…。今回は純粋にお芝居として見たので、まっすぐにお話が入ってきたんでしょうね。梅玉さんと東蔵さん、こちらも人間国宝コンビですね。生さぬ仲の親子感が悲しくて切なくてよろしゅうございました。次は「七福神」という舞踊、若手ばかり7人でわちゃわちゃと踊っていました。これにもこっそり贔屓の鷹之資さんがご出演で、「7人の中でもピカイチよね」と思いながら拝見しておりました。

昼の部の最後は愛之助さんの「夏祭」です。大阪や博多で上演されてて、そのたびに高評価で、ようやく歌舞伎座で上演です。上方歌舞伎の「夏祭」です。初日より各方面から大絶賛で、上方歌舞伎贔屓としては見る前から何だかウルウルしてました。上方の役者さんが歌舞伎座で団七を演るって、今回が初めてだったそうです。十三代目仁左衛門さんも坂田藤十郎さんも歌舞伎座では団七をされていません。孝夫さん

が手掛けられていたら、ひょっとしたら歌舞伎座でもかかったかもしれませんが、孝夫さん

が手掛けられていたら、ひょっとしたら歌舞伎座でもかかったかもしれませんが、孝夫さん 「太腿出すのイヤ」っておっしゃって団七はなさいませんでした。

「太腿出すのイヤ」っておっしゃって団七はなさいませんでした。愛之助さんが大阪nativeってこともあって、もちろん上方言葉は全然問題なく、そしてチンピラ感がニンに合ってて(←褒めてます)、perfectな団七でした。「ほんまの団七ってこれよ。お江戸の皆さん、よう見といてね」ってふれて回りたかったです。やっぱり「大阪の匂い」っていうヤツなんでしょうね。秀太郎さんがよくおっしゃっていました。歌舞伎座の真ん中で愛之助さんが上方歌舞伎をかけてる、秀太郎さんもさぞ喜んでいらっしゃるだろうなぁと思うと、またウルウルしてきます。

今回はお辰と二役でしたが、こちらも違和感なくちゃんと女形でした。ちょっと秀太郎さん風味があるかなぁと思っていました。三婦は歌六さん、徳兵衛は菊ちゃん、義平次は橘三郎さんでした。菊ちゃんちょっと違う?って思わなくもなかったけれど、破綻することなくきちっとお勤めでした。橘三郎さんって孝夫さん

と同い年だそうで、それであの泥場は「スゴイ!」って思いました。ほんと、憎たらしい義平次なんですよね。この配役も今回の大絶賛になってるんでしょうね。ただ、ぜいたくを言えば、周りも上方歌舞伎の役者さんで固めてほしかったなぁって、ちょっと思いました。上方の役者さんの絶対数が足りないので、なかなか難しいかもしれませんが、愛之助さんがもっと出世?して、自分で配役を決められるようななったら、名題さんからもどんどん抜擢できるようないなるのかなぁ…。

と同い年だそうで、それであの泥場は「スゴイ!」って思いました。ほんと、憎たらしい義平次なんですよね。この配役も今回の大絶賛になってるんでしょうね。ただ、ぜいたくを言えば、周りも上方歌舞伎の役者さんで固めてほしかったなぁって、ちょっと思いました。上方の役者さんの絶対数が足りないので、なかなか難しいかもしれませんが、愛之助さんがもっと出世?して、自分で配役を決められるようななったら、名題さんからもどんどん抜擢できるようないなるのかなぁ…。次はぜひ愛之助さんの「女殺油地獄」を歌舞伎座で!。タカタロさんと進之介さんもごいっしょで、従兄弟トリオでかけてほしいです。南座の三人の「女殺」、とても良かったので、こちらもお江戸の皆さんに見ていただきたいです。松竹株式会社さま、どうぞよろしくお願いいたします。

2列7番からの景色

とても良いお天気でした。

文楽でございます。今年は日本橋に文楽劇場ができて40周年だそうです。そのお祝いに初日は黒門市場から紅白餅が配られると聞き、それにつられて初日に行ってきました。文楽公演はまだ3部制でして、おそらくメインは2部の「豊竹若太夫襲名披露」かと思いますが、文楽の襲名披露って歌舞伎ほど派手じゃないので、「どうしても見たい!」って気にはなれなくてパス、3部は帰りが遅くなるのでパス、1部だけにしました。

簑助さん が引退され、咲太夫さんがお亡くなりになり、文楽に対する興味がどんどん薄れていくのですが、伝芸ファンとしては、集客にはご協力せねばと思い、細々と通っております。

が引退され、咲太夫さんがお亡くなりになり、文楽に対する興味がどんどん薄れていくのですが、伝芸ファンとしては、集客にはご協力せねばと思い、細々と通っております。

1部は「絵本太功記」でした。「絵本太功記」は「二条城配膳の段」「千本通光秀館の段」「夕顔棚の段」「尼ヶ崎の段」が出ました。前の二つは初めてでした。光秀が信長(春長)に打ち据えられる場面は大河ドラマの「麒麟がくる」で見たよなぁと思いながら、そのあたりは大丈夫でしたが、かなりの確率で意識を失っておりました。義太夫って、ほんと、気持ち良いんです。

「尼ヶ崎の段」の前は呂勢太夫さんで、見台には夕顔の蒔絵が施されており、さすが見台コレクターのことだけはあると感心しながら見ておりました。呂勢さんはわりと好きなので、わりとちゃんと聞いていると思います。この後の切が千歳太夫さんなんですが、すっごいオーバーアクションで、「太夫さんがそこまで演技しなくても…」ってちょっと引いてしまいました。

休憩の時間に国立劇場文楽賞、文楽協会賞の表彰式がありました。

15列目に座っていたので、舞台から遠くて誰が誰か識別不可能なんですが…。せっかく居合わせたので。咲太夫さんへの表彰は奥様が受けられました。

劇場前の桜です。4月公演で桜が咲いているのは久しぶりのような気がします(ここのところ3月に咲いて散ってしまうことが多かったので)。

40周年記念の飾りつけ

黒門市場のゆるキャラ「もおんちゃん」といただいた紅白餅

襲名披露のお祝い

《かべす》

仙太郎の蓬のふともちと桜の薯蕷饅頭

簑助さん

が引退され、咲太夫さんがお亡くなりになり、文楽に対する興味がどんどん薄れていくのですが、伝芸ファンとしては、集客にはご協力せねばと思い、細々と通っております。

が引退され、咲太夫さんがお亡くなりになり、文楽に対する興味がどんどん薄れていくのですが、伝芸ファンとしては、集客にはご協力せねばと思い、細々と通っております。1部は「絵本太功記」でした。「絵本太功記」は「二条城配膳の段」「千本通光秀館の段」「夕顔棚の段」「尼ヶ崎の段」が出ました。前の二つは初めてでした。光秀が信長(春長)に打ち据えられる場面は大河ドラマの「麒麟がくる」で見たよなぁと思いながら、そのあたりは大丈夫でしたが、かなりの確率で意識を失っておりました。義太夫って、ほんと、気持ち良いんです。

「尼ヶ崎の段」の前は呂勢太夫さんで、見台には夕顔の蒔絵が施されており、さすが見台コレクターのことだけはあると感心しながら見ておりました。呂勢さんはわりと好きなので、わりとちゃんと聞いていると思います。この後の切が千歳太夫さんなんですが、すっごいオーバーアクションで、「太夫さんがそこまで演技しなくても…」ってちょっと引いてしまいました。

休憩の時間に国立劇場文楽賞、文楽協会賞の表彰式がありました。

15列目に座っていたので、舞台から遠くて誰が誰か識別不可能なんですが…。せっかく居合わせたので。咲太夫さんへの表彰は奥様が受けられました。

劇場前の桜です。4月公演で桜が咲いているのは久しぶりのような気がします(ここのところ3月に咲いて散ってしまうことが多かったので)。

40周年記念の飾りつけ

黒門市場のゆるキャラ「もおんちゃん」といただいた紅白餅

襲名披露のお祝い

《かべす》

仙太郎の蓬のふともちと桜の薯蕷饅頭

歌舞伎座の「三月大歌舞伎」でございます。公演期間中に傘寿のお誕生日を迎えられた孝夫さん も無事に最後まで綱豊卿をお勤めになりました。

も無事に最後まで綱豊卿をお勤めになりました。

今月も定額制を利用し、昼の部3枚、夜の部2枚切符を取りました。二階席一列目通路とか西側桟敷とかもgetでき、ワタシ的にはお得感満載のお江戸遠征ではありますが、松竹株式会社的には公演一週間前になってもそういうお席が空いてるって、まだまだキビシイ状況でございます。

簡単に感想などを。昼の部は「寺子屋」からです。菊ちゃんの松王、愛之助さんの源蔵、梅枝さんの千代、新悟ちゃんの戸浪でした。皆さん、お上手な方ばかりなので破綻することなく、安心して見ることができました。ただ、菊ちゃんの松王はニンではないような気がしました。千代の人ですよね。とても優しい松王でした。孝夫さん の松王を見た時は、最後は泣けて泣けて仕方なかったけれど、今回はそこまで感情移入できず、冷静でした。愛之助さんは孝夫さん

の松王を見た時は、最後は泣けて泣けて仕方なかったけれど、今回はそこまで感情移入できず、冷静でした。愛之助さんは孝夫さん にお習いになったそうで、とても丁寧に演じていらっしゃるなぁと思いました。松嶋屋さんの伝統?秀太郎さんのご薫陶の賜物?、義太夫狂言はやっぱりお上手です。4月の「夏祭」も楽しみです。こちらは十三代目さんから習われた我當さんのご指導です。

にお習いになったそうで、とても丁寧に演じていらっしゃるなぁと思いました。松嶋屋さんの伝統?秀太郎さんのご薫陶の賜物?、義太夫狂言はやっぱりお上手です。4月の「夏祭」も楽しみです。こちらは十三代目さんから習われた我當さんのご指導です。

こっそり贔屓の鷹之資さんが涎くりでした。上演記録を見ると、令和元年9月も同じお役でご出演でした。吉右衛門さんの松王、菊ちゃんの千代、幸四郎さんの源蔵、児太郎さんの戸浪の時です。見に行ってるんですけど、鷹之資さんは記憶になく…。Twitterを見ていたら「どの子役さんよりも子役体型」と呟いている方がいて、ほんとその通り、可愛らしい涎くりでした。でも、身体能力はアスリート並み?花道から引っ込むときにお父さんをおんぶする場面、馬飛びみたいにお父さんの橘太郎さんを飛び越えていきました。「みたい」と書いたのは、手を使わず、自分の脚力だけで飛び越えたんです。それも助走もなく…。橘太郎さんが小柄ってこともあるのかもしれませんが、「スッゲー」でした。その前のお習字の場面、例の「へのへのもへじ」を書くとき、姿勢も筆の持ち方も筆使いもとてもきちんとしていて、全然劣等生ではありませんでした。“普段”が出るんでしょうね。ちょっとおかしかったです。

続いて雀右衛門さんの「傾城道成寺」でした。四世雀右衛門さんの十三回忌追善狂言だそうで、雀右衛門さん、友右衛門さん、廣太郎さん、廣松さんがお揃いで、菊五郎さんと松緑さんがお付き合いされました。先代の雀右衛門さんはきっと見てるんです。孝夫さん の十五代目襲名の時に相手役で出てらしたのですが、全く記憶はなく、というかその頃って孝夫さん

の十五代目襲名の時に相手役で出てらしたのですが、全く記憶はなく、というかその頃って孝夫さん と玉ちゃん

と玉ちゃん しか歌舞伎役者として認識できてなかったと思います。「道成寺」ですが、いつもの「道成寺」とはちょっと趣が変わっていました。30分弱の短いもので、ぼんやりと見ていたら終わってたって感じです。京妙さんと京由さんの後見は女方の拵えの裃後見でした。先代の雀右衛門さんで鍛えられていらっしゃるのか、眼光鋭いテキパキとした後見で、安心して見られました。

しか歌舞伎役者として認識できてなかったと思います。「道成寺」ですが、いつもの「道成寺」とはちょっと趣が変わっていました。30分弱の短いもので、ぼんやりと見ていたら終わってたって感じです。京妙さんと京由さんの後見は女方の拵えの裃後見でした。先代の雀右衛門さんで鍛えられていらっしゃるのか、眼光鋭いテキパキとした後見で、安心して見られました。

昼の部の最後は孝夫さん の「御浜御殿」です。白塗りホワホワの美しいお殿様、知性も教養も茶目っ気もたっぷりで、孝夫さん

の「御浜御殿」です。白塗りホワホワの美しいお殿様、知性も教養も茶目っ気もたっぷりで、孝夫さん にぴったりのお役でございます。うふっ

にぴったりのお役でございます。うふっ です。その見た目に見惚れ、お声と緩急つけた台詞回しに聞き惚れ、perfectな綱豊卿でございます。お若い時にご自分から志願されてなさったお役、ご自身の思い入れもさぞかしと思います。それにしても“お若い!”です。お誕生日の時に自分の年齢の「傘寿(さんじゅ)と違うて、30歳(さんじゅっさい)」とおっしゃってましたが、外見は全くno problemです。身のこなしも非常に軽やかで、最後は立回りもありましたが、つっかえることなく、こちらがヒヤッとすることもなく、お見事でございました。

です。その見た目に見惚れ、お声と緩急つけた台詞回しに聞き惚れ、perfectな綱豊卿でございます。お若い時にご自分から志願されてなさったお役、ご自身の思い入れもさぞかしと思います。それにしても“お若い!”です。お誕生日の時に自分の年齢の「傘寿(さんじゅ)と違うて、30歳(さんじゅっさい)」とおっしゃってましたが、外見は全くno problemです。身のこなしも非常に軽やかで、最後は立回りもありましたが、つっかえることなく、こちらがヒヤッとすることもなく、お見事でございました。

幸四郎さんの助右衛門、梅枝さんのお喜世も若々しくて、綱豊卿との対比がはっきりして、見応えがありました。それにしても梅枝さん、千代、お喜世、夜の部の「喜撰」と三つも出られてて、どれもちゃんとお出来になって、同世代では頭三つ?五つ?くらい先を走っていらっしゃいますでしょうか。時蔵襲名も楽しみです。

夜の部は「伊勢音頭」と舞踊の「喜撰」です。「伊勢音頭」は通しで、上演時間は3時間弱もありました。些か疲れました。一日目は全部見ましたが、二日目は三越本店の「全国菓子博覧会」に行ってしまいました(30分くらいの遅刻)。

「伊勢音頭」の通しは何度か見たことがありますが、今回の「太々講」の場面は初めてでした。あまりかからない、ってことはやっぱりあまり面白くない(失礼)からなんでしょうね。彦三郎さん、橘太郎さん、高麗蔵さんは良いんですけどね。ついでに前半の追いかけっこも最初はいいのですが、だんだん飽きてきました。「油屋」と「奥庭」ばかりかかるのも納得しました。貢は幸四郎さん、お紺は雀右衛門さんです。板前喜助は愛之助さん、万次郎は菊ちゃんでした。万次郎は秀太郎さんのが絶品で、「秀りん、よかったよなぁ」って思ってた失礼な客はワタシです。

世間ではコロナは明けたことになっているせいか(明けてないよ~)、最後の大勢で伊勢音頭を踊る場面も「御浜御殿」冒頭の綱引きも復活してました。綱引きの千蔵さん、好きなんです。

お芝居ですが、破綻はないのだけれど、面白いか?と聞かれると、「まあね~」って感じですかね。「1回見ればいいや」って思いました。でも、二日目は西側桟敷をgetしたので、遅刻しながらも頑張って見ました。

最後の「喜撰」が大変結構でした。これが30分しかない、っていうのはもったいないような気がしました。「伊勢音頭」をちょっと削ってこちらへ回してあげたらいいのに、って思ったくらいです。松緑さんと梅枝さんのイキもぴったりで、苦手な舞踊ですが楽しく拝見しました。弟子の所化がとても豪華で、こっそり贔屓の鷹之資さんが出てるし、坊ちゃんたちも出てるし、左近ちゃんも出てるし、目がいくつあっても足りない状態でした。鷹之資さんは何気に踊ってるように見えて、やっぱり他の人たちとは手の位置とか足の上がり具合とか違いました。所化さんって最後の10分(もないかもしれない)ぐらいで、もうちょっと見て、誰が誰っていうのを見極めたかったです。

三月が終われば四月(って当たり前ですが)、いよいよですね。うふっ が100個?1000個?10000個?ぐらいつきそうです。

が100個?1000個?10000個?ぐらいつきそうです。

一日目はとても良いお天気でした。きっと富士山もきれいに見えたでしょうね…。

四世雀右衛門さんのお写真です。

も無事に最後まで綱豊卿をお勤めになりました。

も無事に最後まで綱豊卿をお勤めになりました。今月も定額制を利用し、昼の部3枚、夜の部2枚切符を取りました。二階席一列目通路とか西側桟敷とかもgetでき、ワタシ的にはお得感満載のお江戸遠征ではありますが、松竹株式会社的には公演一週間前になってもそういうお席が空いてるって、まだまだキビシイ状況でございます。

簡単に感想などを。昼の部は「寺子屋」からです。菊ちゃんの松王、愛之助さんの源蔵、梅枝さんの千代、新悟ちゃんの戸浪でした。皆さん、お上手な方ばかりなので破綻することなく、安心して見ることができました。ただ、菊ちゃんの松王はニンではないような気がしました。千代の人ですよね。とても優しい松王でした。孝夫さん

の松王を見た時は、最後は泣けて泣けて仕方なかったけれど、今回はそこまで感情移入できず、冷静でした。愛之助さんは孝夫さん

の松王を見た時は、最後は泣けて泣けて仕方なかったけれど、今回はそこまで感情移入できず、冷静でした。愛之助さんは孝夫さん にお習いになったそうで、とても丁寧に演じていらっしゃるなぁと思いました。松嶋屋さんの伝統?秀太郎さんのご薫陶の賜物?、義太夫狂言はやっぱりお上手です。4月の「夏祭」も楽しみです。こちらは十三代目さんから習われた我當さんのご指導です。

にお習いになったそうで、とても丁寧に演じていらっしゃるなぁと思いました。松嶋屋さんの伝統?秀太郎さんのご薫陶の賜物?、義太夫狂言はやっぱりお上手です。4月の「夏祭」も楽しみです。こちらは十三代目さんから習われた我當さんのご指導です。こっそり贔屓の鷹之資さんが涎くりでした。上演記録を見ると、令和元年9月も同じお役でご出演でした。吉右衛門さんの松王、菊ちゃんの千代、幸四郎さんの源蔵、児太郎さんの戸浪の時です。見に行ってるんですけど、鷹之資さんは記憶になく…。Twitterを見ていたら「どの子役さんよりも子役体型」と呟いている方がいて、ほんとその通り、可愛らしい涎くりでした。でも、身体能力はアスリート並み?花道から引っ込むときにお父さんをおんぶする場面、馬飛びみたいにお父さんの橘太郎さんを飛び越えていきました。「みたい」と書いたのは、手を使わず、自分の脚力だけで飛び越えたんです。それも助走もなく…。橘太郎さんが小柄ってこともあるのかもしれませんが、「スッゲー」でした。その前のお習字の場面、例の「へのへのもへじ」を書くとき、姿勢も筆の持ち方も筆使いもとてもきちんとしていて、全然劣等生ではありませんでした。“普段”が出るんでしょうね。ちょっとおかしかったです。

続いて雀右衛門さんの「傾城道成寺」でした。四世雀右衛門さんの十三回忌追善狂言だそうで、雀右衛門さん、友右衛門さん、廣太郎さん、廣松さんがお揃いで、菊五郎さんと松緑さんがお付き合いされました。先代の雀右衛門さんはきっと見てるんです。孝夫さん

の十五代目襲名の時に相手役で出てらしたのですが、全く記憶はなく、というかその頃って孝夫さん

の十五代目襲名の時に相手役で出てらしたのですが、全く記憶はなく、というかその頃って孝夫さん と玉ちゃん

と玉ちゃん しか歌舞伎役者として認識できてなかったと思います。「道成寺」ですが、いつもの「道成寺」とはちょっと趣が変わっていました。30分弱の短いもので、ぼんやりと見ていたら終わってたって感じです。京妙さんと京由さんの後見は女方の拵えの裃後見でした。先代の雀右衛門さんで鍛えられていらっしゃるのか、眼光鋭いテキパキとした後見で、安心して見られました。

しか歌舞伎役者として認識できてなかったと思います。「道成寺」ですが、いつもの「道成寺」とはちょっと趣が変わっていました。30分弱の短いもので、ぼんやりと見ていたら終わってたって感じです。京妙さんと京由さんの後見は女方の拵えの裃後見でした。先代の雀右衛門さんで鍛えられていらっしゃるのか、眼光鋭いテキパキとした後見で、安心して見られました。昼の部の最後は孝夫さん

の「御浜御殿」です。白塗りホワホワの美しいお殿様、知性も教養も茶目っ気もたっぷりで、孝夫さん

の「御浜御殿」です。白塗りホワホワの美しいお殿様、知性も教養も茶目っ気もたっぷりで、孝夫さん にぴったりのお役でございます。うふっ

にぴったりのお役でございます。うふっ です。その見た目に見惚れ、お声と緩急つけた台詞回しに聞き惚れ、perfectな綱豊卿でございます。お若い時にご自分から志願されてなさったお役、ご自身の思い入れもさぞかしと思います。それにしても“お若い!”です。お誕生日の時に自分の年齢の「傘寿(さんじゅ)と違うて、30歳(さんじゅっさい)」とおっしゃってましたが、外見は全くno problemです。身のこなしも非常に軽やかで、最後は立回りもありましたが、つっかえることなく、こちらがヒヤッとすることもなく、お見事でございました。

です。その見た目に見惚れ、お声と緩急つけた台詞回しに聞き惚れ、perfectな綱豊卿でございます。お若い時にご自分から志願されてなさったお役、ご自身の思い入れもさぞかしと思います。それにしても“お若い!”です。お誕生日の時に自分の年齢の「傘寿(さんじゅ)と違うて、30歳(さんじゅっさい)」とおっしゃってましたが、外見は全くno problemです。身のこなしも非常に軽やかで、最後は立回りもありましたが、つっかえることなく、こちらがヒヤッとすることもなく、お見事でございました。幸四郎さんの助右衛門、梅枝さんのお喜世も若々しくて、綱豊卿との対比がはっきりして、見応えがありました。それにしても梅枝さん、千代、お喜世、夜の部の「喜撰」と三つも出られてて、どれもちゃんとお出来になって、同世代では頭三つ?五つ?くらい先を走っていらっしゃいますでしょうか。時蔵襲名も楽しみです。

夜の部は「伊勢音頭」と舞踊の「喜撰」です。「伊勢音頭」は通しで、上演時間は3時間弱もありました。些か疲れました。一日目は全部見ましたが、二日目は三越本店の「全国菓子博覧会」に行ってしまいました(30分くらいの遅刻)。

「伊勢音頭」の通しは何度か見たことがありますが、今回の「太々講」の場面は初めてでした。あまりかからない、ってことはやっぱりあまり面白くない(失礼)からなんでしょうね。彦三郎さん、橘太郎さん、高麗蔵さんは良いんですけどね。ついでに前半の追いかけっこも最初はいいのですが、だんだん飽きてきました。「油屋」と「奥庭」ばかりかかるのも納得しました。貢は幸四郎さん、お紺は雀右衛門さんです。板前喜助は愛之助さん、万次郎は菊ちゃんでした。万次郎は秀太郎さんのが絶品で、「秀りん、よかったよなぁ」って思ってた失礼な客はワタシです。

世間ではコロナは明けたことになっているせいか(明けてないよ~)、最後の大勢で伊勢音頭を踊る場面も「御浜御殿」冒頭の綱引きも復活してました。綱引きの千蔵さん、好きなんです。

お芝居ですが、破綻はないのだけれど、面白いか?と聞かれると、「まあね~」って感じですかね。「1回見ればいいや」って思いました。でも、二日目は西側桟敷をgetしたので、遅刻しながらも頑張って見ました。

最後の「喜撰」が大変結構でした。これが30分しかない、っていうのはもったいないような気がしました。「伊勢音頭」をちょっと削ってこちらへ回してあげたらいいのに、って思ったくらいです。松緑さんと梅枝さんのイキもぴったりで、苦手な舞踊ですが楽しく拝見しました。弟子の所化がとても豪華で、こっそり贔屓の鷹之資さんが出てるし、坊ちゃんたちも出てるし、左近ちゃんも出てるし、目がいくつあっても足りない状態でした。鷹之資さんは何気に踊ってるように見えて、やっぱり他の人たちとは手の位置とか足の上がり具合とか違いました。所化さんって最後の10分(もないかもしれない)ぐらいで、もうちょっと見て、誰が誰っていうのを見極めたかったです。

三月が終われば四月(って当たり前ですが)、いよいよですね。うふっ

が100個?1000個?10000個?ぐらいつきそうです。

が100個?1000個?10000個?ぐらいつきそうです。

一日目はとても良いお天気でした。きっと富士山もきれいに見えたでしょうね…。

四世雀右衛門さんのお写真です。

南座の「三月花形歌舞伎」でございます。花形が京都にやってくるのは今年で4回目だそうで、もう定着しましたかね?歌舞伎公演の少ない関西なので、結構貴重な公演です。

今年のメインは壱太郎さん、右近クン、イケメン隼人クンの3人です。「メインが3人だけ?」って最初ちょっと思ったけれど、吉弥さん、松之助さん、寿治郎さん、橘三郎さんたちいずれも上方歌舞伎の幹部さんがワキに入られ、さらに名題・名題下の上方の役者さんたちが結構良いお役に抜擢されたので、上方歌舞伎ファンとしてはこれはこれで有難いことかしらと思い直しました。

近松門左衛門(以下ちかえもん)歿後300年と言うことで、松プログラムに「河庄」、桜プログラムに「女殺油地獄」がかかり、これに舞踊「忍夜恋曲者将門」がそれぞれつきます。

ちかえもんを演るのはわかるのですが、何も江戸の役者さんがわざわざ上方で演らんでも…っていうのがとりあえずの正直な感想です。チャレンジングな公演にしたい!という役者さんの思いはわかりますが…。

まず「河庄」からです。幕が開くとそこは曽根崎新地の河庄の店先、折之助さんの女中が座っています。可愛らしいイメージがあったので、ちょっと大人な感じになっててちょっとビックリしました。そこへわれらが吉太朗クンが紙屋の丁稚で登場です。ひとしきりやりとりがあります。言葉も動きもとてもナチュラル、インスタライブで右近さんもおっしゃっていましたが、上方歌舞伎の雰囲気がしっかりと出来上がります。さらに千次郎さんと千壽さんが善六・太兵衛コンビで浄瑠璃を語り「ほほぅ、良いんじゃないんですか」って思いながら見ておりました。ここに隼人クンの孫右衛門が出てきます。右近クンの紙屋治兵衛のお兄さんなんですが、年齢的に無理があるような気がして…。実年齢よりも老けさそうって頑張っているのはわかるのですが。

この後、右近クンの治兵衛が出てきます。先月の「曽根崎心中」が思ったよりも良かったので期待しましたが、今回の治兵衛は結構大変そうでした。まぁ、ワタシがどうしても藤十郎さんを思い浮かべてしまう失礼な客だったせいもあると思いますが。藤十郎さんって苦手で、おそらく大体の演目で“爆睡”(コラッ)してたように思うのですが、そんな状況でもなぜか?藤十郎さんのセリフ回しは耳に残っていて、音の上げ下げとか強弱とか、やっぱり違うんですよね(比べるのは酷なことはわかっているけど)。たぶん、この「河庄」ってお芝居の台詞っていうより、日常会話の続きみたいな感じで、台詞ならちゃんと覚えはるんやと思うのですが、上方言葉で普通にしゃべれってなるとNativeじゃないお二人には気の毒かなぁと思いました。藤十郎さんの捨て台詞って絶品ですからね。がんじろはんでも時々「う~ん、違う」って思うことがあるので。周りが上方勢ばかりなので、よけいにお二人の言葉が目立つんですよね。頑張ったはるとは思いますが。

「女殺油地獄」の方が、まだ“台詞を言う”お芝居だったので、「河庄」ほど言葉で引っ掛かることは少なかったです。隼人クンの河内屋与兵衛は孝夫さん にお習いになりました。見た目は二枚目なので、そこは難なくクリアです。1月の与三郎も孝夫さん

にお習いになりました。見た目は二枚目なので、そこは難なくクリアです。1月の与三郎も孝夫さん の完コピでしたが、今回もそれに近いものがありました。目つきとか仕草とか、ちょっとしたところで孝夫さん

の完コピでしたが、今回もそれに近いものがありました。目つきとか仕草とか、ちょっとしたところで孝夫さん 風味が感じられました。でもね、上方歌舞伎贔屓としては愛之助さんの与兵衛のほうが良かったんちゃうん?って思ってしまうんです。隼人クン、きれいすぎるのかもしれません。愛之助さんの時はどんどんお芝居に引き込まれて最後は息を詰めて見てたように思うのですが、今回はそこまでは…って感じでした。やっぱり、言葉のせいもあるのかなぁ…。よく習っているとはいえ、微妙に時々「ん?」って思う個所が出てくるので。隼人クンの与兵衛はお江戸でもかかるかもしれませんね。だったら、愛之助さんのを見て!って思うんですが。

風味が感じられました。でもね、上方歌舞伎贔屓としては愛之助さんの与兵衛のほうが良かったんちゃうん?って思ってしまうんです。隼人クン、きれいすぎるのかもしれません。愛之助さんの時はどんどんお芝居に引き込まれて最後は息を詰めて見てたように思うのですが、今回はそこまでは…って感じでした。やっぱり、言葉のせいもあるのかなぁ…。よく習っているとはいえ、微妙に時々「ん?」って思う個所が出てくるので。隼人クンの与兵衛はお江戸でもかかるかもしれませんね。だったら、愛之助さんのを見て!って思うんですが。

「将門」は滝夜叉姫は壱太郎さん、光圀は松プログラムでは隼人クン、桜プログラムでは右近クンでした。演出も変えてありました。滝夜叉姫と言えば、ワタシの中では玉ちゃん なんです。玉ちゃん

なんです。玉ちゃん を思い浮かべながら見ていた失礼な客はワタシです。今回も座席は当然のことながら“安定の”三階席なんですが、さらに一番後ろを取ったので(周りに誰も来ないから)、舞台から一番遠いところから見るとオペラグラスでも細部はよくわからず、わからないと意識を失いそうになるので、何となくまだらになっています。スミマセン。

を思い浮かべながら見ていた失礼な客はワタシです。今回も座席は当然のことながら“安定の”三階席なんですが、さらに一番後ろを取ったので(周りに誰も来ないから)、舞台から一番遠いところから見るとオペラグラスでも細部はよくわからず、わからないと意識を失いそうになるので、何となくまだらになっています。スミマセン。

来年も、ってまだ千穐楽も迎えておりませんが、あるのであれば、お江戸の方はお江戸の歌舞伎をどうぞって思います。この三月は「古典歌舞伎をガッツリ演る」っていうのがモットーだそうなので、「寺子屋」とか黙阿弥とかそういう系がいいのではないでしょうか。

お芝居の前に「乍憚手引き口上」というご挨拶があります。ワタシは壱太郎さんと右近クンでした。ここだけ撮影OKです。三階の一番後ろからデジカメなので人間はほとんどわかりませんが。壱太郎さんはちゃんとグッズを持って出て来られ、宣伝されてました。永楽館歌舞伎の口上を思い出しました。

右側ロビーにこんな大きな看板がありました。撮影スポットです。

ちかえもんの顔出し看板

ちかえもんが越前出身ということで、福井県のコーナーがありました。このゆるキャラは恐竜だそうです。

越前つながりで紫式部もいました。

今年のメインは壱太郎さん、右近クン、イケメン隼人クンの3人です。「メインが3人だけ?」って最初ちょっと思ったけれど、吉弥さん、松之助さん、寿治郎さん、橘三郎さんたちいずれも上方歌舞伎の幹部さんがワキに入られ、さらに名題・名題下の上方の役者さんたちが結構良いお役に抜擢されたので、上方歌舞伎ファンとしてはこれはこれで有難いことかしらと思い直しました。

近松門左衛門(以下ちかえもん)歿後300年と言うことで、松プログラムに「河庄」、桜プログラムに「女殺油地獄」がかかり、これに舞踊「忍夜恋曲者将門」がそれぞれつきます。

ちかえもんを演るのはわかるのですが、何も江戸の役者さんがわざわざ上方で演らんでも…っていうのがとりあえずの正直な感想です。チャレンジングな公演にしたい!という役者さんの思いはわかりますが…。

まず「河庄」からです。幕が開くとそこは曽根崎新地の河庄の店先、折之助さんの女中が座っています。可愛らしいイメージがあったので、ちょっと大人な感じになっててちょっとビックリしました。そこへわれらが吉太朗クンが紙屋の丁稚で登場です。ひとしきりやりとりがあります。言葉も動きもとてもナチュラル、インスタライブで右近さんもおっしゃっていましたが、上方歌舞伎の雰囲気がしっかりと出来上がります。さらに千次郎さんと千壽さんが善六・太兵衛コンビで浄瑠璃を語り「ほほぅ、良いんじゃないんですか」って思いながら見ておりました。ここに隼人クンの孫右衛門が出てきます。右近クンの紙屋治兵衛のお兄さんなんですが、年齢的に無理があるような気がして…。実年齢よりも老けさそうって頑張っているのはわかるのですが。

この後、右近クンの治兵衛が出てきます。先月の「曽根崎心中」が思ったよりも良かったので期待しましたが、今回の治兵衛は結構大変そうでした。まぁ、ワタシがどうしても藤十郎さんを思い浮かべてしまう失礼な客だったせいもあると思いますが。藤十郎さんって苦手で、おそらく大体の演目で“爆睡”(コラッ)してたように思うのですが、そんな状況でもなぜか?藤十郎さんのセリフ回しは耳に残っていて、音の上げ下げとか強弱とか、やっぱり違うんですよね(比べるのは酷なことはわかっているけど)。たぶん、この「河庄」ってお芝居の台詞っていうより、日常会話の続きみたいな感じで、台詞ならちゃんと覚えはるんやと思うのですが、上方言葉で普通にしゃべれってなるとNativeじゃないお二人には気の毒かなぁと思いました。藤十郎さんの捨て台詞って絶品ですからね。がんじろはんでも時々「う~ん、違う」って思うことがあるので。周りが上方勢ばかりなので、よけいにお二人の言葉が目立つんですよね。頑張ったはるとは思いますが。

「女殺油地獄」の方が、まだ“台詞を言う”お芝居だったので、「河庄」ほど言葉で引っ掛かることは少なかったです。隼人クンの河内屋与兵衛は孝夫さん

にお習いになりました。見た目は二枚目なので、そこは難なくクリアです。1月の与三郎も孝夫さん

にお習いになりました。見た目は二枚目なので、そこは難なくクリアです。1月の与三郎も孝夫さん の完コピでしたが、今回もそれに近いものがありました。目つきとか仕草とか、ちょっとしたところで孝夫さん

の完コピでしたが、今回もそれに近いものがありました。目つきとか仕草とか、ちょっとしたところで孝夫さん 風味が感じられました。でもね、上方歌舞伎贔屓としては愛之助さんの与兵衛のほうが良かったんちゃうん?って思ってしまうんです。隼人クン、きれいすぎるのかもしれません。愛之助さんの時はどんどんお芝居に引き込まれて最後は息を詰めて見てたように思うのですが、今回はそこまでは…って感じでした。やっぱり、言葉のせいもあるのかなぁ…。よく習っているとはいえ、微妙に時々「ん?」って思う個所が出てくるので。隼人クンの与兵衛はお江戸でもかかるかもしれませんね。だったら、愛之助さんのを見て!って思うんですが。

風味が感じられました。でもね、上方歌舞伎贔屓としては愛之助さんの与兵衛のほうが良かったんちゃうん?って思ってしまうんです。隼人クン、きれいすぎるのかもしれません。愛之助さんの時はどんどんお芝居に引き込まれて最後は息を詰めて見てたように思うのですが、今回はそこまでは…って感じでした。やっぱり、言葉のせいもあるのかなぁ…。よく習っているとはいえ、微妙に時々「ん?」って思う個所が出てくるので。隼人クンの与兵衛はお江戸でもかかるかもしれませんね。だったら、愛之助さんのを見て!って思うんですが。「将門」は滝夜叉姫は壱太郎さん、光圀は松プログラムでは隼人クン、桜プログラムでは右近クンでした。演出も変えてありました。滝夜叉姫と言えば、ワタシの中では玉ちゃん

なんです。玉ちゃん

なんです。玉ちゃん を思い浮かべながら見ていた失礼な客はワタシです。今回も座席は当然のことながら“安定の”三階席なんですが、さらに一番後ろを取ったので(周りに誰も来ないから)、舞台から一番遠いところから見るとオペラグラスでも細部はよくわからず、わからないと意識を失いそうになるので、何となくまだらになっています。スミマセン。

を思い浮かべながら見ていた失礼な客はワタシです。今回も座席は当然のことながら“安定の”三階席なんですが、さらに一番後ろを取ったので(周りに誰も来ないから)、舞台から一番遠いところから見るとオペラグラスでも細部はよくわからず、わからないと意識を失いそうになるので、何となくまだらになっています。スミマセン。来年も、ってまだ千穐楽も迎えておりませんが、あるのであれば、お江戸の方はお江戸の歌舞伎をどうぞって思います。この三月は「古典歌舞伎をガッツリ演る」っていうのがモットーだそうなので、「寺子屋」とか黙阿弥とかそういう系がいいのではないでしょうか。

お芝居の前に「乍憚手引き口上」というご挨拶があります。ワタシは壱太郎さんと右近クンでした。ここだけ撮影OKです。三階の一番後ろからデジカメなので人間はほとんどわかりませんが。壱太郎さんはちゃんとグッズを持って出て来られ、宣伝されてました。永楽館歌舞伎の口上を思い出しました。

右側ロビーにこんな大きな看板がありました。撮影スポットです。

ちかえもんの顔出し看板

ちかえもんが越前出身ということで、福井県のコーナーがありました。このゆるキャラは恐竜だそうです。

越前つながりで紫式部もいました。