昨年10月22日に皇居宮殿で行われた即位礼正殿の儀で用いられた高御座・御帳台が京都御所で拝見できると聞き、こんな機会はめったになかろうと思い行ってまいりました。昭和から平成になった折にもおそらくあったんだろうと思いますが、当時はそういうのにあまり興味がなくスルーしておりました。

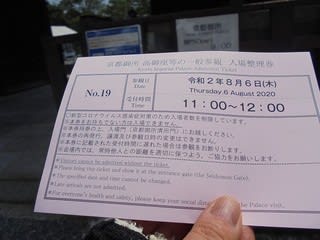

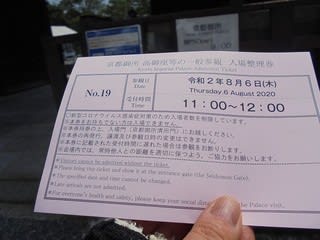

参観者出入口の清所門の前です。右手にテントが見えるかと思いますが、ここで整理券を配っていました。密集を避けるため、1時間当たり600枚、1日で5000枚配るとなっていました。何十年に一度のこと、参観のお客さんが殺到すると思いきや、コロナのこともあるし、何よりこの暑さですので、余裕で行けました。

京都御所の通常の参観コースを歩きます。紫宸殿に高御座・御帳台を置いてくださっているので、コースの中でそれを拝見するというものです。

宜秋門

御車寄

南庭を囲む回廊

ここで儀式の写真パネルが展示してありました。

承明門

奥に写っているのは紫宸殿です。

お客さんが殺到すると想定されて張られたロープ。ぐるぐる回ります。人が少なければ、どこか一部を開放してショートカットさせてくれたらいいのに、と思いました。

「高御座・御帳台」が写ってるのわかります?前まで行くと奥が見えなくて、後戻りしたら、警備の人にめっちゃ怒られて、メゲスに何とか撮った写真です。「ちゃんと考えて歩くように」とご注意を受けたのですが、そんなことわかりませんしね。

右近の橘と紫宸殿

装束のお人形

売店がきれいになっていました。

京都御所の参観順路に“日影”がなく、とにかく暑かったです。それに広いですからね。一応、休所テントが何カ所か用意されているのですが、テントの中にパイプ椅子が置いてあるだけで、とりあえずとっとと出口まで歩きました。高御座・御帳台をもう一度撮りたいと一瞬思いましたが、熱中症になると思い諦めました。参観は8月27日まで、月曜日と12日~16日は休園です。

参観者出入口の清所門の前です。右手にテントが見えるかと思いますが、ここで整理券を配っていました。密集を避けるため、1時間当たり600枚、1日で5000枚配るとなっていました。何十年に一度のこと、参観のお客さんが殺到すると思いきや、コロナのこともあるし、何よりこの暑さですので、余裕で行けました。

京都御所の通常の参観コースを歩きます。紫宸殿に高御座・御帳台を置いてくださっているので、コースの中でそれを拝見するというものです。

宜秋門

御車寄

南庭を囲む回廊

ここで儀式の写真パネルが展示してありました。

承明門

奥に写っているのは紫宸殿です。

お客さんが殺到すると想定されて張られたロープ。ぐるぐる回ります。人が少なければ、どこか一部を開放してショートカットさせてくれたらいいのに、と思いました。

「高御座・御帳台」が写ってるのわかります?前まで行くと奥が見えなくて、後戻りしたら、警備の人にめっちゃ怒られて、メゲスに何とか撮った写真です。「ちゃんと考えて歩くように」とご注意を受けたのですが、そんなことわかりませんしね。

右近の橘と紫宸殿

装束のお人形

売店がきれいになっていました。

京都御所の参観順路に“日影”がなく、とにかく暑かったです。それに広いですからね。一応、休所テントが何カ所か用意されているのですが、テントの中にパイプ椅子が置いてあるだけで、とりあえずとっとと出口まで歩きました。高御座・御帳台をもう一度撮りたいと一瞬思いましたが、熱中症になると思い諦めました。参観は8月27日まで、月曜日と12日~16日は休園です。

)

)