新潮社のとんぼの本から「21世紀のための三島由紀夫入門」が出ました。もちろん「生誕100年」だからです。

目次です。

この本は「芸術新潮2020年12月号 没後50年21世紀のための三島由紀夫入門」を再編集したものだそうですが、最後の二つ、「玉三郎、三島由紀夫を演じる」と「地球の旅人・三島由紀夫」は今回のための書き下ろしです。

まだ全部ちゃんと読んでいませんが、かなり読み応えのある本です。平野啓一郎さんの作家論・作品論は元・文学少女の血が騒ぎますね。おそらく15冊中12冊は確実に読んでいるかと…。ゆっくりじっくり読みたいと思います。

玉ちゃん のページは10ページありました。お舞台の写真は「鰯売戀曳網」(2005年3月歌舞伎座)が3枚、「椿説弓張月」(2002年12月歌舞伎座)が2枚、「サド侯爵夫人」(1983年)が1枚、「黒蜥蜴」(1986年)が1枚でした。それと三島が書いた「玉三郎君のこと」(初出:国立劇場青年歌舞伎祭若草座公演プログラム(1970年8月))も読めました。インタビューも、この前の国際文化会館と多少かぶるところもありますが、面白いです。

のページは10ページありました。お舞台の写真は「鰯売戀曳網」(2005年3月歌舞伎座)が3枚、「椿説弓張月」(2002年12月歌舞伎座)が2枚、「サド侯爵夫人」(1983年)が1枚、「黒蜥蜴」(1986年)が1枚でした。それと三島が書いた「玉三郎君のこと」(初出:国立劇場青年歌舞伎祭若草座公演プログラム(1970年8月))も読めました。インタビューも、この前の国際文化会館と多少かぶるところもありますが、面白いです。

そうそう、三島の結婚式の披露宴は国際文化会館だったそうで、この前の講演会もご縁があったのかなぁと思いました。その国際文化会館は元々は明治の井上馨外務大臣のお屋敷があった場所だったそうで、「『鹿鳴館』とつながるよねぇ~」って勝手に連想ゲームをして楽しんでいます。

「ほぼ三島由紀夫」(当たり前っちゃ当たり前)で、2530円もするのでオススメしづらいのですが、 です。

です。

目次です。

巻頭グラフ

MISHIMA 生き急ぐリアルと耽美

私たちの三島由紀夫

美輪明宏

横尾忠則

高橋睦郎

よみもの年譜

昭和と格闘した男 三島由紀夫 〈解説〉井上隆史

15作品ナビゲート

平野啓一郎と三島文学の森を歩く

プロローグ

1 仮面の告白

2 禁色

3 海と夕焼

4 金閣寺

5 鏡子の家

6 裸体と衣裳

7 午後の曳航

8 サド侯爵夫人

9 英霊の声

10 太陽と鉄

11 命売ります

12 対談 二十世紀の文学

13 小説とは何か

14 豊饒の海

15 インタヴュー 三島由紀夫 最後の言葉

スクリーンの上でいつも彼は血を流して死んだ

俳優・三島由紀夫考 〈文〉四方田犬彦

玉三郎、三島歌舞伎を演じる 〈撮影〉篠山紀信

インタヴュー 坂東玉三郎

楽しいのは「鰯売」、それから「黒蜥蜴」ですね

【聞き手】井上隆史、芸術新潮編集部

地球の旅人・三島由紀夫

時空を越える――三島由紀夫の九つの旅 〈文〉井上隆史

おやすみミニアンソロジー

MISHIMA 生き急ぐリアルと耽美

私たちの三島由紀夫

美輪明宏

横尾忠則

高橋睦郎

よみもの年譜

昭和と格闘した男 三島由紀夫 〈解説〉井上隆史

15作品ナビゲート

平野啓一郎と三島文学の森を歩く

プロローグ

1 仮面の告白

2 禁色

3 海と夕焼

4 金閣寺

5 鏡子の家

6 裸体と衣裳

7 午後の曳航

8 サド侯爵夫人

9 英霊の声

10 太陽と鉄

11 命売ります

12 対談 二十世紀の文学

13 小説とは何か

14 豊饒の海

15 インタヴュー 三島由紀夫 最後の言葉

スクリーンの上でいつも彼は血を流して死んだ

俳優・三島由紀夫考 〈文〉四方田犬彦

玉三郎、三島歌舞伎を演じる 〈撮影〉篠山紀信

インタヴュー 坂東玉三郎

楽しいのは「鰯売」、それから「黒蜥蜴」ですね

【聞き手】井上隆史、芸術新潮編集部

地球の旅人・三島由紀夫

時空を越える――三島由紀夫の九つの旅 〈文〉井上隆史

おやすみミニアンソロジー

この本は「芸術新潮2020年12月号 没後50年21世紀のための三島由紀夫入門」を再編集したものだそうですが、最後の二つ、「玉三郎、三島由紀夫を演じる」と「地球の旅人・三島由紀夫」は今回のための書き下ろしです。

まだ全部ちゃんと読んでいませんが、かなり読み応えのある本です。平野啓一郎さんの作家論・作品論は元・文学少女の血が騒ぎますね。おそらく15冊中12冊は確実に読んでいるかと…。ゆっくりじっくり読みたいと思います。

玉ちゃん

のページは10ページありました。お舞台の写真は「鰯売戀曳網」(2005年3月歌舞伎座)が3枚、「椿説弓張月」(2002年12月歌舞伎座)が2枚、「サド侯爵夫人」(1983年)が1枚、「黒蜥蜴」(1986年)が1枚でした。それと三島が書いた「玉三郎君のこと」(初出:国立劇場青年歌舞伎祭若草座公演プログラム(1970年8月))も読めました。インタビューも、この前の国際文化会館と多少かぶるところもありますが、面白いです。

のページは10ページありました。お舞台の写真は「鰯売戀曳網」(2005年3月歌舞伎座)が3枚、「椿説弓張月」(2002年12月歌舞伎座)が2枚、「サド侯爵夫人」(1983年)が1枚、「黒蜥蜴」(1986年)が1枚でした。それと三島が書いた「玉三郎君のこと」(初出:国立劇場青年歌舞伎祭若草座公演プログラム(1970年8月))も読めました。インタビューも、この前の国際文化会館と多少かぶるところもありますが、面白いです。そうそう、三島の結婚式の披露宴は国際文化会館だったそうで、この前の講演会もご縁があったのかなぁと思いました。その国際文化会館は元々は明治の井上馨外務大臣のお屋敷があった場所だったそうで、「『鹿鳴館』とつながるよねぇ~」って勝手に連想ゲームをして楽しんでいます。

「ほぼ三島由紀夫」(当たり前っちゃ当たり前)で、2530円もするのでオススメしづらいのですが、

です。

です。

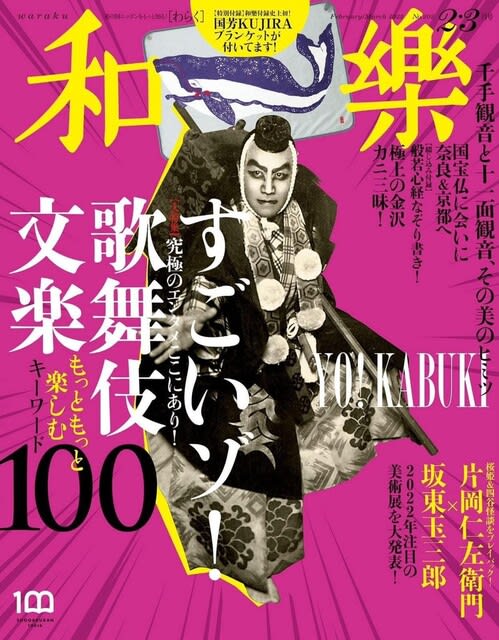

なものばかりで、昨日会社の帰りにgetして、家までの電車の中で見ましたが、ニタニタが止まりません。ちょっと気色悪い人になっていたかもしれません。名場面シールと千社札のオマケまでついてきました。でもシールも千社札ももったいなくて使えないです。

なものばかりで、昨日会社の帰りにgetして、家までの電車の中で見ましたが、ニタニタが止まりません。ちょっと気色悪い人になっていたかもしれません。名場面シールと千社札のオマケまでついてきました。でもシールも千社札ももったいなくて使えないです。

。

。

。

。 」とブツクサ呟きながら電車に乗り、家の近くの本屋さんに行ったら1冊だけあって、何とか確保できました。

」とブツクサ呟きながら電車に乗り、家の近くの本屋さんに行ったら1冊だけあって、何とか確保できました。