伝統の曳山祭には昔ながらの建物と狭い通りが必要だ。

長浜の町は至る所に曳山を際立たせる古風な街並みが点在する。

長浜最古の曳山と伝わる「高砂山」 亭は八つ棟造りで軒先に唐破風、舞台屋根は切妻造り、見送り幕は全面刺繍の「八仙人の図」と綴織「唐子遊戯の図」

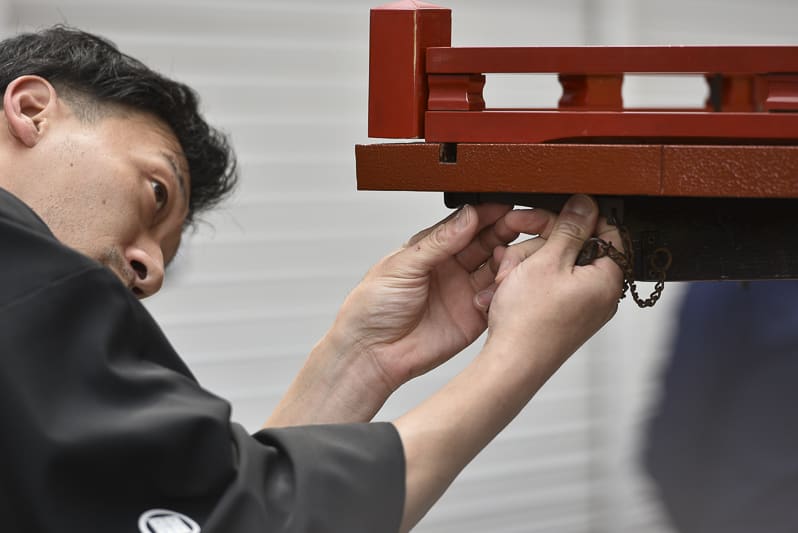

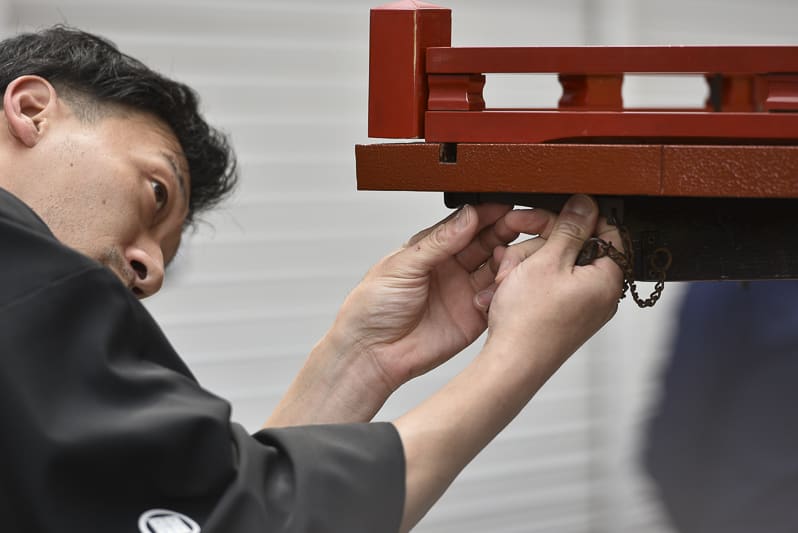

重要文化財ゆえに修理は文化庁の許可監修が必要、狂言執行には慎重な準備作業が要求される。

「高砂山」の外題は「玩辞楼十二曲の内 義士外伝 土屋主税」

振付は高名な市川団四郎師匠なれば、

見応えのある秀逸な作品に仕上がっているに違いない。

ところで・・・土屋主税って誰よ?

恥ずかしながら私も知りませんでした。

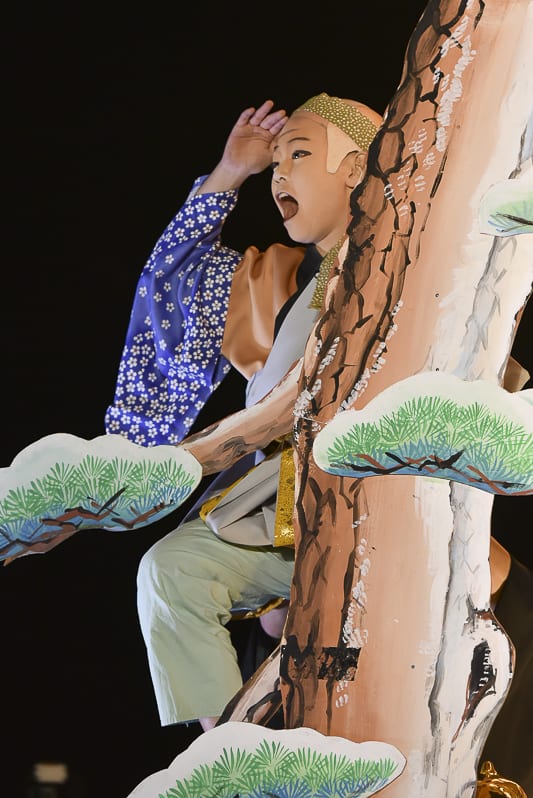

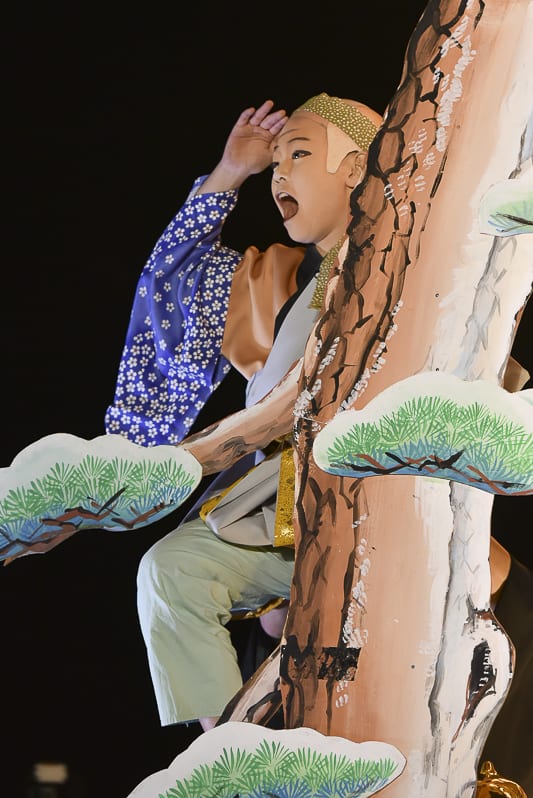

この人が土屋主税です。

本所松坂町の吉良邸隣に屋敷を構える赤穂贔屓の旗本寄合・・・それを聞けば察しがつきますね。

吉良邸討ち入り時に塀に沿って高張提灯を掲げ、赤穂浪士に力添えしたことは忠臣蔵で度々語られます。

最近は忠臣蔵って何よ・・? と頭をひねる若者もいるらしい(笑)

忠臣蔵には外伝物が多く存在し、それだけで講談や歌舞伎の題材として取り上げられます。

「玩辞楼十二曲」は初代中村鴈治郎が撰んだ成駒屋のお家芸のこと。

俳諧師の宝井其角が詠みかけた「年の瀬や 水の流れも 人の身も・・・」 大高源吾は詠み返す「明日待たるる その宝船」

聞こえてくるは山鹿流の陣太鼓「三丁陸六つ、一鼓六足、天地人の乱拍子、この山鹿流の妙伝を心得ておる者は上杉の千坂兵部と、今一人は赤穂の大石・・」

「おお、あれはまさしく大石内蔵助」

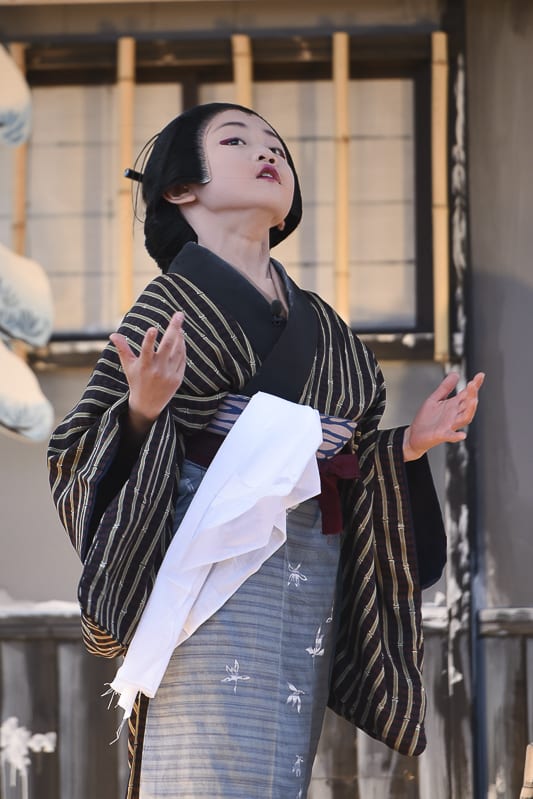

落合重蔵に討ち入りの様を身をもって語る場面は一枚の役者絵。

本懐を成し遂げた大高源吾、武士として風流人として見事な生涯の締めくくり。

「山を抜く 力も折れて 松の雪」

「浅野殿は良いご家来を持たれましたな~」

2018年4月 滋賀県長浜市