■前号の続きです。

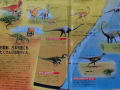

世界的な恐竜化石の二大発掘調査地といえば、モンゴル・ゴビ砂漠と北アメリカ大陸のロッキー山脈山麓だ。日本列島も太古はアジア・ユーラシア大陸の一部(東端)だったので、恐竜化石が発見され発掘される。日本では、それなりにまとまった恐竜化石が発見されはじめたのが、石川県と福井県、岐阜県にまたがる白山周辺の手取層群という地層からだった。1993年に映画「ジェラシックパーク」が世界で公開され、全世界的に恐竜ブームが巻き起こることともなった。

私が初めて石川県が組織した恐竜発掘調査団に参加させてもらったのは1993年の8月上旬だった。石川県白峰村(白山山麓)に調査団は宿をとり、白山山系の1700m~2000m付近の調査地点にまで、1週間ほど毎日行って調査・発掘をした。それから翌年と翌翌年の1994・95年にも参加している。日本の著名な古生物研究者もこの調査には来ていて、その研究者たちとの人脈ができて、アメリカ・ロッキー山脈周辺の恐竜発掘調査にも参加するようになった。(アメリカへは1994年・95年・98年に参加) このアメリカでの調査では、ティラノサウルス(肉食)やエドモントサウルス(草食)、トリケラトプス(草食)などの発掘調査にあたった。

アメリカ合衆国は、恐竜発掘調査地の近くまで道路が発達していて、特に冒険的・探検的な要素はあまりない。ただ、怖いのはガラガラヘビだった。

そのような人脈により、恐竜化石発掘の聖地と呼ばれるモンゴル・ゴビ砂漠への発掘調査団に初めて参加させてもらったのが1996年の8月。モンゴルの首都・ウランバートルから1500km~2000kmのゴビ砂漠の恐竜発掘地までは、道らしい道はあまりない。

1921年~30年までにわたり数回行われたアメリカ自然史博物館のアンドリュース調査隊は、車10台ほど、ラクダ100頭余りの大調査隊だったが、まったく道のないゴビ砂漠の状況だったとは思うが、現在も、その状況に大きな変化はない。

最初にゴビ砂漠の恐竜化石発掘調査に行った1996年8月は、「モンゴル・日本合同発掘調査隊」で、かなり大規模な調査隊(50人ほど)が組まれたので、それほど冒険的・探検的・危険的な要素は少なかった。ウランバートルから1000kmほとの発掘調査地点で、ゴビ砂漠の奥地にある、恐竜の黄金郷・桃源郷とも呼ばれるネメグトやウハートルゴドには行かなかった。(この年の日本・モンゴル共同調査には、NHKの取材班も同行し、この年の11月にNHKBSプレミアムでのドキュメンタリー番組[60分]として放映された。)

だが、1999年・2000年・2002年のモンゴル・ゴビ砂漠恐竜発掘調査は、モンゴルの古生物研究者・ナルマンダフ博士を中心に、日本側からは4〜6名、モンゴル側からは料理人や通訳、運転手など5〜6名、合計12名余りの小さな調査隊だった。そして、中国との国境に近い、ゴビ砂漠の奥地まで遠征をしたのだった。

1923年にアンドリュースが恐竜の卵化石を発見したバインザク、世界の古生物学者たちの注目を集める恐竜の桃源郷と呼ばれるウハー・トルゴド、恐竜の黄金郷と呼ばれるネメグト。(※「ゴビ」とは、まばらに草のある荒地の意味。)

150km余り続く大砂丘を横断することも‥。ゴビ砂漠のこれらの奥地の発掘地には、恐竜化石がいたるところにゴロゴロしていた。研究的な価値のあるもの以外は掘り出さない。特にネメグトはサソリが多く、テント周辺にも多くいたので、テント内に入れない工夫も必要だった。野生のラクダの群れも車の前を走り続けるなどなどの光景も。

8月のゴビ砂漠の奥地は、日中は50度を超える気温となるが、夜になると10度を下回る気温となり、キャンプ地では寒くてストーブを焚く。ネメグトでタルボサウルス(北米で発見されるティラノサウルスとほぼ同じ恐竜)の爪を見つけたことも。この爪の発見はとても少ないので貴重。ゴビ砂漠には毒蛇も生息していた。1日の気温差が激しすぎるので、ゴビ砂漠に発掘に来るたびに、最初の2〜3日は体調が順応できず、下痢症状に苦しめられる。ゴビ砂漠に、なんと雹(ひょう)が降ることもあった。砂嵐にも時々遭遇。

最も発掘調査地点で怖かったところは、"ゴビの地獄"の別名のある「地獄のヘルメンツァフ」だった。ここは天山山脈からの地下水が地中を流れているためか、かなり高い木々が繁り小さな森もあるキャニオン(渓谷)。このため、50cmを超えるオオトカゲに出くわしたり、雪ヒョウの足跡や雪ヒョウの腕や手などとも遭遇した。「ひゃー、いるんだ雪ヒョウが‥」と怖くもなった。

この地獄のヘルメンツァフは、渓谷のオアシスのためか、温められた空気が渓谷に籠り、気温は55度超、まるで空焚きのフライパンの上のような空気だった。ここで、翼竜の卵群を見つけたりもした。水を補給するために立ち寄りキャンプを張ったオアシス地点では、早朝に頭や体を洗いに半ズボンで行ったら、あっという間に、両足はブヨで真っ黒になり、300箇所余りを刺され、その跡が化膿し、ウオッカで消毒して傷を癒したが、5〜6年間は傷跡が消えなかった。だが、何と言っても最も怖いのは、車の故障とガソリンの欠乏、水の欠乏だった。(調査期間中、カナダの調査隊やロシアの調査隊など、いくつかの国の調査隊に出会ったりもした。)

2003年の科学雑誌『理科教室』の特集記事「恐竜発掘調査の夢」には、私は冒頭に次のように書いている。

中央アジアのゴビ砂漠は地球上の荒涼とした場所の一つで、「地球の空き地」と呼ばれる。広大なゴビ砂漠には、遊牧民のゲルが時折見られたり、小さな村がわずかにあるだけだ。

道路地図はほとんどなく、わずかに残る轍をたどって車を進める。そんな場所に向かう調査隊にとっては、最新の人工衛星を利用したナビゲーションの助けにも限度がある。さらに、現代の探検調査といえども、水やガソリン・食料の欠乏というリスクをいつもかかえる。車の故障は頻繁に起きるが、修理工場は1500kmかなたの首都ウランバートルに戻るまでないのだ。ちょっとした傷口が化膿し、腕や足を切断した研究者もいる。病院も首都までないのだ。まとまった雨が降ると、低地が一気に湿地や湖となり、1週間以上も通行ができなくなる。その間に水や食料がなくなっていく。車とガソリン・水は調査隊の生命線。

道に迷ったり自然現象による交通不能、車が故障したりするということは、ただ単に挫折感を起こすばかりではなく、容易ならない危険状態を招くということになる。調査活動は1週間もすれば苦しくなり、首都のウランバートルに帰れる日を心待ちにするようになる。それでもなお、ゴビ砂漠は古生物学者にとってはパラダイスといえる。世界でも指折りの恐竜化石産地なのだ。

■インディ・ジョーンズとアンドリュースに憧れて、ついにここまで来てしまった。まさに探検・冒険的な調査経験だった。1996年に初めてモンゴル・ゴビ砂漠での恐竜発掘調査に参加した際、歯痛がウランバートルへの帰路に起きてしまい、日本に帰国後、痛みに耐えきれず成田空港近くの歯科医院に直行したことがあった。このため、1999年~2002年までの発掘調査の時は、ちょっと問題のある歯は日本で抜歯してモンゴルに出発した。このため、4本ほどの歯を抜歯した。

2023年8月11日の昨夜、10時すぎから1時間20分間のNHKスペシャル「発掘ロストワールド—恐竜の聖地・ゴビ砂漠/化石ハンター小林快次、恐竜大繁栄の謎に迫る‥」が放映された。2022年9月に行われたゴビ砂漠での恐竜発掘調査のドキュメント。古生物学者として著名な小林快次北海道大学教授などが参加した発掘調査記録ドキュメントだった。この番組の冒頭、アンドリュースも紹介されていた。

私が1996年から2002年にかけて調査に行った場所なども番組内にあって懐かしいが、この番組での調査地としては、ゴビ砂漠の奥地、恐竜の桃源郷や黄金郷、地獄のヘルメンツァフはでてこなかった。まあ、冒険性や探検性、危険性のほとんどない場所での、ウランバートルから割と近い発掘調査だったようだ。そういう点では、この番組はちょっと面白みに欠けた。

今年の夏、関西では次の二つの恐竜関連の特別展が行われている。一つ目は「恐竜博2023―恐竜たちの進化を読み解く特別展」(大阪自然史博物館/7月7日~9月24日)。もう一つは、「化石ハンター展」(大阪南港ATCギャラリー/7月15日~9月24日)。この二つの特別展に展示されている恐竜化石の多くはモンゴル・ゴビ砂漠で発掘されたもののようだ。また、「化石ハンター展」は、アンドリュースの紹介がその中心の展示。二つとも入場料(当日券)は、大人1800円ほどとけっこう高いが、中国に8月31日に戻るまでに、機会があれば行ってもみておきたいが‥。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます