10月11・12日の石見(島根県西部)旅行2日目の続きです。

益田川の東岸を国道9号から南に入った「大喜庵[たいきあん」に行きました。

「大喜庵」は、雪舟が晩年を過ごし終焉を迎えた場所に建つ寺院です。

保育所の隣にある駐車場から坂道を登り始めると「大喜庵」の本堂が見えてきます。

保育所名は、何と「雪舟保育所」でした。

■大喜庵の案内板が壁に掛けられていました。

==========================================================================

大喜庵(東光寺)の由来

大喜庵[たいきあん]は元禄三年(一六九〇年)都茂[つも]の僧・大喜松祝[しょうしゅく]が建立した庵です。その前身は白水山東光寺(一名山寺)、後に妙喜山[みょうぎさん]とよばれたこの地方きっての大伽藍でした。鎌倉の中期・益田氏の一族・多根兼政[たねかねまさ]が菩提寺として建立・室町期には南宗士綱が再興し・以来・石窓禅師・勝剛長柔[しょうごうちょうじゅう]・竹心周鼎[ちくしんしゅうてい]が入山しました。文明年間に山口の雲合庵より来任した雪舟等楊[とうよう]禅師は、附近の風景が中国の名勝瀟湘[しょうそう]や洞庭[どうてい]の雰囲気によく似ていることからこの地を殊に愛し、「山寺図」をスケッチし・また「益田兼尭寿像図[ますだかねたかじゅぞうづ]」「四季花鳥図屏風[しきかちょうづびょうぶ]」を描くかたわら・医光寺[いこうじ]・万福寺[まんぷくじ]に心の庭を築きました。

禅師が東光寺に生活の場を求めたのは文亀二年(一五〇二年)・二度目の益田訪問の時です。まさにあこがれの舞台でしたので・日夜禅の道に精進しなから画業にも専念していましたが、永正三年(一五〇六年)・八十七歳遂にこの地で永眠しました。

東光寺はぞの後天正年間に全焼し、仁保成隆[にほなりたか]が再建した小庵も益田氏の須佐転封で廃頽[はいたい]するばかりでした。前述した大喜松祝の力によって、雪舟禅師の香りを現今にとどめることができました。

裏山には雪舟禅師や大喜松祝上座の墓があり、堂内にはただ一つ焼失をまぬがれた東光寺のご本尊観世音菩薩立像があります。

昭和五十六年九月

雪舟顕彰会

==========================================================================

一見、古い絵図にも見えますが、タイトルの横に「 (昭和58年4月) 斎藤政夫翁作」とあり、雪舟が生きていた室町時代の町の様子を想像して描かれたものです。

向って左の絵図は、益田川東岸の「旧今市港附近図」で、「大喜庵 」の少し西にあった港や、町並みの様子が描かれています。

向って右の絵図は、「旧高津川益田川地図」とあり、益田市街地全体の地図が描かれています。

小高い山の中腹にある「大喜庵」の前には益田の町の風景が広がっています。

立て札に「雪舟山水郷展望地」「雪舟さんが晩年親しんだ風景」と書かれ、雪舟が室町時代に見た風景を連想してみました。

本堂の脇に「雪舟禅師硯水等にご使用の 霊巌泉 右の山裾の泉」と書かれ、下に進む坂道がありました。

坂道を下りて行くと竹の簾で覆われた「霊巌泉」がありました。

この泉の水がまさしく雪舟の絵に使われた水のようです。

■「霊巌泉」のそばにあった案内板を転記します。

==========================================================================

雪舟硯水霊巌泉[せっしゅうげんすいれいがんせん]の由来

この泉は画聖雪舟が伯耆[ほうき]大山にある七井戸の一水を持ち帰り、水神に供えて設けたもので、この名水を画筆や茶の湯として、愛用してやまなかったと伝えられています。

益田の風土を殊の外、愛好した雪舟は、壮年の頃、この山寺、東光寺を中心とした「山寺図」[やまでらず]をスケッチして、京畿に遊び、間もなく益田城主益田兼尭[かねたか]の孫、宗兼[むねかね]の元服を祝うために帰りましたが、この時に大山の一水を得て、この泉を設けたものと思われます。さらに晩年に及んで、再度この寺を訪れた雪舟は、この泉水を愛用し、悠々自適の生涯を送りました。

その後、火災のために東光寺は荒廃しましたが、元禄の頃、大喜松祝[たいきしょうしゅく]がこの地に大喜庵を再建し、この名水は「雪舟硯水霊巌泉」と名付けられました。

昭和六十二年三月

雪舟顕彰会

==========================================================================

大喜庵本堂の横に石碑があり「画聖雪舟禅師 終焉地碑 山寺東光寺旧跡」と刻まれていました。

又、「雪舟の墓」「小丸山古墳」と書かれた立て札があり、階段を登った先にあるようです。

坂道を登って行くと「石州山地雪舟廟」と書かれた標識と共に「雪舟の墓」がありました。

妻に画聖の雪舟さんに祈ると絵が上手になるかも知れないと一緒にお祈りしました。

■墓の正面に立てられた墓の説明板を転記します。

==========================================================================

益田市指定文化財

雪舟の墓

昭和四十六年六月二十一日

雪舟は応永二十七年(一四二〇)に備中(岡山県)に生まれ、幼くして相国寺[しょうこくじ]に入り、周文[しゅうぶん]から画法を学び、応仁元年(一四六七)明に渡り中国の画法も学んだ。

また益田氏の招聘[しょうへい]によって、石見を二度も訪れ益田で死没したと言われる。

雪舟の没年は、永正三年(一五〇六)であると言われており雪舟終焉地については東光寺(現大喜庵)の他、山口雲谷庵備中重源寺[ちょうげんじ]、同真福寺[しんぷくじ]など諸説があるが、墓が存在するのは益田市のみである。

雪舟の墓は東光寺の荒廃とともに寂れたが、江戸時代中頃の宝暦年間に乙吉村の庄屋金山太右衛門が施主となり願主である佐州(佐渡)の浄念[じょうねん]とともに改築したものが現在の墓で、内部には旧墓の相輪[そうりん]が納められている。

==========================================================================

雪舟の墓の後方に小さな石塔があり、斜め後方に「雪舟禅師追褒塔[ついほうとう]」と書かれた白い標識がありました。

2005年が、雪舟没後500年だったようです。

雪舟の500年前の作品に今でも多くの人々が感銘を受け、画聖と讃え続けていることを改めて感じました。

■石塔の後方に案内板がありました。

==========================================================================

雪舟禅師追褒塔

元禄十五年(一七〇二)頃、大喜松祝によって雪舟の旧墓(宝筐印塔)を発掘して建立されたが、星霜を経て崩壊し、その後、雪舟の旧墓は現今の雪舟廟の後ろ側に安置してあったが雪舟没五〇〇回忌を機に雪舟顕彰会によって雪舟禅師追褒塔として復元し建立された。

二〇〇五年(平成十七年)二月二十四日

益田市雪舟顕彰会

==========================================================================

墓の横の道を更に登ると山の頂上に「小丸山古墳」がありました。

古墳は、手入れが行届き、山頂に造られた濠のある珍しい前方後円墳でした。

古墳の上からは周囲の景色が良く見えました。

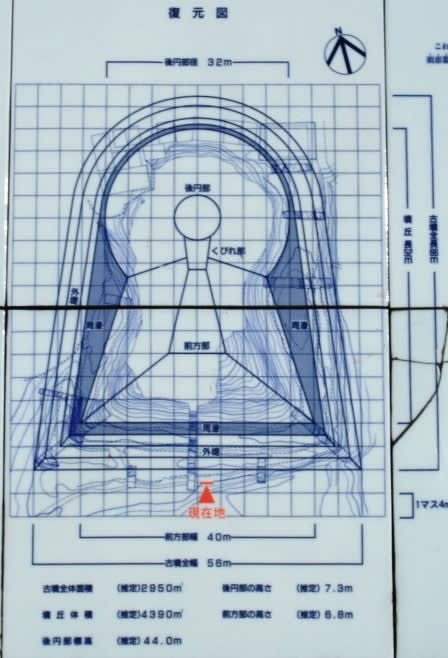

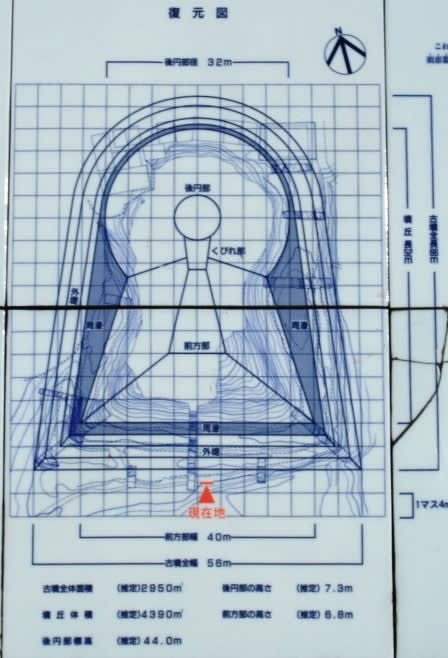

古墳の正面に陶板の案内板があり、古墳の説明図が描かれていました。

案内板の説明文にこの地で一番大きな「スクモ塚古墳」があり、早速見に行くことにしました。

■案内板にあった古墳の説明文を転記します。

==========================================================================

小丸山古墳[こまるやこふん]

この古墳は前方後円墳です。益田平野を一望する山頂に立地しています。古墳時代後期の6世紀の初めごろにつくられたもので、

この地方を支配した首長の墓と考えられます。

墳丘の全長は52m。石見地方では市内久城町の国史跡スクモ塚古墳(全長100m)、遠田町の大元1号墳(全長89m)、浜田市の

周布古墳(全長67m)に次ぐ第4位の前方後円墳です。大きな特徴は、古墳の周囲に周濠と外堤を備えていることで、このような

古墳は県内では唯一です。

益田市ではこの貴重な遺跡を保存し、郷土の文化と歴史を学ぷ資料とするため、平成4年度にふるさとづくり特別対策事業によ

り復元しました。復元は発掘調査の成果にもとづき、奈良県の市尾墓山古墳の復元を参考に築造当時の規格性を推定し、現存する

古墳部分を保護しながら復元しました。

所在地 島根県益田市乙吉町

==========================================================================

古墳の見学を終え、「大喜庵」の境内を歩いていると古い椿の木があり、標識に「雪舟禅師お手植椿」と書かれていました。

又、椿の木のそばに石が立ち、標識に「雪舟禅師面影石」とあります。

この一帯は一時、荒廃したようで、本当のものか疑わしく思いますが、雪舟を慕う人々の気持ちから作られた話かも知れません。

益田川の東岸を国道9号から南に入った「大喜庵[たいきあん」に行きました。

「大喜庵」は、雪舟が晩年を過ごし終焉を迎えた場所に建つ寺院です。

保育所の隣にある駐車場から坂道を登り始めると「大喜庵」の本堂が見えてきます。

保育所名は、何と「雪舟保育所」でした。

■大喜庵の案内板が壁に掛けられていました。

==========================================================================

大喜庵(東光寺)の由来

大喜庵[たいきあん]は元禄三年(一六九〇年)都茂[つも]の僧・大喜松祝[しょうしゅく]が建立した庵です。その前身は白水山東光寺(一名山寺)、後に妙喜山[みょうぎさん]とよばれたこの地方きっての大伽藍でした。鎌倉の中期・益田氏の一族・多根兼政[たねかねまさ]が菩提寺として建立・室町期には南宗士綱が再興し・以来・石窓禅師・勝剛長柔[しょうごうちょうじゅう]・竹心周鼎[ちくしんしゅうてい]が入山しました。文明年間に山口の雲合庵より来任した雪舟等楊[とうよう]禅師は、附近の風景が中国の名勝瀟湘[しょうそう]や洞庭[どうてい]の雰囲気によく似ていることからこの地を殊に愛し、「山寺図」をスケッチし・また「益田兼尭寿像図[ますだかねたかじゅぞうづ]」「四季花鳥図屏風[しきかちょうづびょうぶ]」を描くかたわら・医光寺[いこうじ]・万福寺[まんぷくじ]に心の庭を築きました。

禅師が東光寺に生活の場を求めたのは文亀二年(一五〇二年)・二度目の益田訪問の時です。まさにあこがれの舞台でしたので・日夜禅の道に精進しなから画業にも専念していましたが、永正三年(一五〇六年)・八十七歳遂にこの地で永眠しました。

東光寺はぞの後天正年間に全焼し、仁保成隆[にほなりたか]が再建した小庵も益田氏の須佐転封で廃頽[はいたい]するばかりでした。前述した大喜松祝の力によって、雪舟禅師の香りを現今にとどめることができました。

裏山には雪舟禅師や大喜松祝上座の墓があり、堂内にはただ一つ焼失をまぬがれた東光寺のご本尊観世音菩薩立像があります。

昭和五十六年九月

雪舟顕彰会

==========================================================================

一見、古い絵図にも見えますが、タイトルの横に「 (昭和58年4月) 斎藤政夫翁作」とあり、雪舟が生きていた室町時代の町の様子を想像して描かれたものです。

向って左の絵図は、益田川東岸の「旧今市港附近図」で、「大喜庵 」の少し西にあった港や、町並みの様子が描かれています。

向って右の絵図は、「旧高津川益田川地図」とあり、益田市街地全体の地図が描かれています。

小高い山の中腹にある「大喜庵」の前には益田の町の風景が広がっています。

立て札に「雪舟山水郷展望地」「雪舟さんが晩年親しんだ風景」と書かれ、雪舟が室町時代に見た風景を連想してみました。

本堂の脇に「雪舟禅師硯水等にご使用の 霊巌泉 右の山裾の泉」と書かれ、下に進む坂道がありました。

坂道を下りて行くと竹の簾で覆われた「霊巌泉」がありました。

この泉の水がまさしく雪舟の絵に使われた水のようです。

■「霊巌泉」のそばにあった案内板を転記します。

==========================================================================

雪舟硯水霊巌泉[せっしゅうげんすいれいがんせん]の由来

この泉は画聖雪舟が伯耆[ほうき]大山にある七井戸の一水を持ち帰り、水神に供えて設けたもので、この名水を画筆や茶の湯として、愛用してやまなかったと伝えられています。

益田の風土を殊の外、愛好した雪舟は、壮年の頃、この山寺、東光寺を中心とした「山寺図」[やまでらず]をスケッチして、京畿に遊び、間もなく益田城主益田兼尭[かねたか]の孫、宗兼[むねかね]の元服を祝うために帰りましたが、この時に大山の一水を得て、この泉を設けたものと思われます。さらに晩年に及んで、再度この寺を訪れた雪舟は、この泉水を愛用し、悠々自適の生涯を送りました。

その後、火災のために東光寺は荒廃しましたが、元禄の頃、大喜松祝[たいきしょうしゅく]がこの地に大喜庵を再建し、この名水は「雪舟硯水霊巌泉」と名付けられました。

昭和六十二年三月

雪舟顕彰会

==========================================================================

大喜庵本堂の横に石碑があり「画聖雪舟禅師 終焉地碑 山寺東光寺旧跡」と刻まれていました。

又、「雪舟の墓」「小丸山古墳」と書かれた立て札があり、階段を登った先にあるようです。

坂道を登って行くと「石州山地雪舟廟」と書かれた標識と共に「雪舟の墓」がありました。

妻に画聖の雪舟さんに祈ると絵が上手になるかも知れないと一緒にお祈りしました。

■墓の正面に立てられた墓の説明板を転記します。

==========================================================================

益田市指定文化財

雪舟の墓

昭和四十六年六月二十一日

雪舟は応永二十七年(一四二〇)に備中(岡山県)に生まれ、幼くして相国寺[しょうこくじ]に入り、周文[しゅうぶん]から画法を学び、応仁元年(一四六七)明に渡り中国の画法も学んだ。

また益田氏の招聘[しょうへい]によって、石見を二度も訪れ益田で死没したと言われる。

雪舟の没年は、永正三年(一五〇六)であると言われており雪舟終焉地については東光寺(現大喜庵)の他、山口雲谷庵備中重源寺[ちょうげんじ]、同真福寺[しんぷくじ]など諸説があるが、墓が存在するのは益田市のみである。

雪舟の墓は東光寺の荒廃とともに寂れたが、江戸時代中頃の宝暦年間に乙吉村の庄屋金山太右衛門が施主となり願主である佐州(佐渡)の浄念[じょうねん]とともに改築したものが現在の墓で、内部には旧墓の相輪[そうりん]が納められている。

==========================================================================

雪舟の墓の後方に小さな石塔があり、斜め後方に「雪舟禅師追褒塔[ついほうとう]」と書かれた白い標識がありました。

2005年が、雪舟没後500年だったようです。

雪舟の500年前の作品に今でも多くの人々が感銘を受け、画聖と讃え続けていることを改めて感じました。

■石塔の後方に案内板がありました。

==========================================================================

雪舟禅師追褒塔

元禄十五年(一七〇二)頃、大喜松祝によって雪舟の旧墓(宝筐印塔)を発掘して建立されたが、星霜を経て崩壊し、その後、雪舟の旧墓は現今の雪舟廟の後ろ側に安置してあったが雪舟没五〇〇回忌を機に雪舟顕彰会によって雪舟禅師追褒塔として復元し建立された。

二〇〇五年(平成十七年)二月二十四日

益田市雪舟顕彰会

==========================================================================

墓の横の道を更に登ると山の頂上に「小丸山古墳」がありました。

古墳は、手入れが行届き、山頂に造られた濠のある珍しい前方後円墳でした。

古墳の上からは周囲の景色が良く見えました。

古墳の正面に陶板の案内板があり、古墳の説明図が描かれていました。

案内板の説明文にこの地で一番大きな「スクモ塚古墳」があり、早速見に行くことにしました。

■案内板にあった古墳の説明文を転記します。

==========================================================================

小丸山古墳[こまるやこふん]

この古墳は前方後円墳です。益田平野を一望する山頂に立地しています。古墳時代後期の6世紀の初めごろにつくられたもので、

この地方を支配した首長の墓と考えられます。

墳丘の全長は52m。石見地方では市内久城町の国史跡スクモ塚古墳(全長100m)、遠田町の大元1号墳(全長89m)、浜田市の

周布古墳(全長67m)に次ぐ第4位の前方後円墳です。大きな特徴は、古墳の周囲に周濠と外堤を備えていることで、このような

古墳は県内では唯一です。

益田市ではこの貴重な遺跡を保存し、郷土の文化と歴史を学ぷ資料とするため、平成4年度にふるさとづくり特別対策事業によ

り復元しました。復元は発掘調査の成果にもとづき、奈良県の市尾墓山古墳の復元を参考に築造当時の規格性を推定し、現存する

古墳部分を保護しながら復元しました。

所在地 島根県益田市乙吉町

==========================================================================

古墳の見学を終え、「大喜庵」の境内を歩いていると古い椿の木があり、標識に「雪舟禅師お手植椿」と書かれていました。

又、椿の木のそばに石が立ち、標識に「雪舟禅師面影石」とあります。

この一帯は一時、荒廃したようで、本当のものか疑わしく思いますが、雪舟を慕う人々の気持ちから作られた話かも知れません。