南九州旅行1日目、熊本県人吉市駅前の「からくり時計」の次は、人吉駅裏の「大村横穴群」の見学です。

「横穴墓」は、古墳時代後期の支配者層の墓の一種で、山の斜面に横穴を掘り、羨道・玄室などを備えた墳丘のない墓の形態です。

又、「横穴墓」は、5世紀末の九州を起源とする説が有力で、7世紀にかけて九州地方から東北地方南部に至るほぼ全国に広がったようです。

3世紀中頃から6世紀まで造営された「前方後円墳」の終焉時期に盛んになった「横穴墓」は、古墳時代約400年間の最後を飾る全国的な墓の形態だったようです。

「横穴墓」と同じ古墳時代後期の宮崎県では「地下式横穴墓」と呼ばれる珍しい形態の古墳があり、今回の宮崎旅行の楽しみの一つでした。

前回も紹介しましたが、からくり時計が仕込まれた小さなお城があるJR人吉駅前の風景です。

写真左側の建物JR人吉駅の裏、後方の山に岩の斜面が見え、「大村横穴群」は、その一帯に広がっています。

JR人吉駅と、右手の「汽車弁当」の看板のある建物の間に「くま川鉄道」の駅舎があり、そこから駅裏に抜ける跨線橋がありましたが、知らなかったので東側の踏切の道を通って行きました。

跨線橋から眺めた「大村横穴群」の壮観な風景です。

岩の斜面の下部に横穴が並び、その下の芝生の斜面に遺跡への立入を制限する柵と、見学場所があります。

安全面を考慮した結果とは思いますが、見学場所から岩に描かれた細かい装飾を見るには少し見えずらいものでした。

時代は大きく違いますが、岩の斜面に造られた墓と言えば、沖縄の首里城に隣接した「玉陵[たまうどぅん]」や、「浦添ようどれ」を思い出します。

弥生時代から沖縄の貝を装飾品とする交流もあり、関連はなかったのでしょうか。

見学対象の遺跡の東隣にある岩場です。

横穴墓があるようですが、岩のくぼみに石仏が置かれていることや、すぐそばまで立ち入ることが出来るようで、保護された遺跡の範囲ではないようです。

道路脇には約3台の駐車スペースもあります。

遺跡の見学場所にあった案内板です。

横穴墓の第6号ab墓から第12号墓までの写真と、岩に掘られた装飾などの説明がありました。

■案内板にあった遺跡の概要説明です。

******************************************************************************

大村横穴群は、球磨川の北にある村山台地の南側崖面にある。崖面の約800mの間に東西2群に分かれて27墓の横穴がある。これらの「横穴」は、6世紀から7世紀の古墳時代後期に造られた「墓」であり、この中の8基の横穴の外面には動物、武器、武具、幾何学文様(円支三角文等)の装飾がある。大村横穴群は早くから学界に注目された遺跡で、大正5年(1916)には京都帝国大学(現在の京都大学)考古学研究室の浜田耕作氏らにより調査が行われた。その後、学術価値から大正10年(1921)3月3日に国指定史跡となっている。

横穴の構造は、羨門[せんもん]、羨道[せんどう]、亡くなった人を寝かせる玄室からなり、これらの構造は古墳時代の高塚古墳(前方後円墳、円墳等)の横穴式石室と共するものである。

装飾を持つ古墳を一般に装飾古墳と呼び、全国に約600墓の古墳が知られているが、熊本県内にはそのうち3割の187墓の装飾古墳がある。なぜ装飾がなされたかはさまざまであるが、亡くなった人の権力を示すためや墓を悪霊から守るためなどと考えられる。

******************************************************************************

案内板に「横穴の構造」と題する説明図がありました。

前方後円墳などに造られた横穴と同様の構造があるようで、単純な洞穴と違い、埋葬の文化が感じられます。

横穴墓は、横穴の構造や、副葬品も多様だそうで、埋葬するそれぞれの人に寄せた想いの違いが現れたのかも知れません。

■説明図にある各番号の説明文です。

******************************************************************************

1.羨門・・・玄室への入口

2.羨道・・・横穴の外部から玄室に通じる道

3.玄室・・・横穴の主体となる亡くなった人を安置する部屋

4.屍床・・・亡くなった人を安置する区画

5.仕切・・・玄室内を区切る境の突帯

6.通路・・・玄室の中央を貫く道

******************************************************************************

見学場所から右(東)に見える横穴群です。

案内板には右から番号が付けられていましたが、右の大きな穴の番号は書かれていませんでした。

中央付近の縦長の横穴は、第6号a墓、左端の岩でふさがれた横穴が第6号b墓としています。

右の横穴は特別に大きく、後世に別の目的で改造されたのでしょうか。

土の斜面に掘られた横穴墓の遺跡が次第に崩れて消滅する中、岩に掘られた横穴墓は、永く後世に残せる貴重な遺跡です。

見学場所から中央付近に見える横穴群で、上段の写真の左に続く場所です。

右の横穴は、第7号墓、中央が第8号墓、左のやや大きな横穴が第9号墓とされています。

右の第7号墓の穴の周囲の岩肌には装飾があり、後述します。

見学場所から左(西)側に見える横穴群で、右の横穴が第10号墓、中央が第11号墓、左のやや大きい塞がれた横穴が第12号墓とされています。

見学場所から見える遺跡は、上段の2枚の写真と合わせた100mに満たない範囲ですが、案内板の説明文「崖面の約800mの間に東西2群に分かれて27墓の横穴がある」とされる範囲から見ると一部だったようです。

中央の第11号墓の穴の周囲にも装飾があり、後述します。

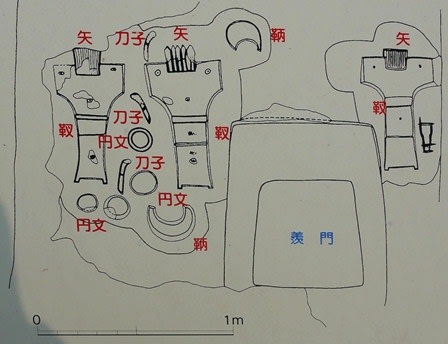

第7号横穴墓の拡大写真(上)と、案内板にあった装飾図(下)です。

馬が描かれており、生前にはこの辺りを馬で駆け回っていたのかも知れません。

上の馬3頭と、馬鐸3個が対になると考えると雄馬で、下の馬2頭は母子の馬でしょうか。

右の弓の絵の下部が欠落し、左側の下部にも絵がありませんが、破損してしまったのでしょうか。

■案内板の装飾図の補足説明文です。

******************************************************************************

靭 矢を入れて持ち歩くための容器。矢簡のこと。大村横穴群の較は背に負うものと考えられる。

矢 弓の弦につがえて射る武器。矢竹・ヤナギなどで作った矢柄の先に跡(やさき・やじり)をつけている。

刀子 日常の食事や雑用に用いられた小刀のこと。

鞆 弓を引く人の左手首にむすびつけ矢を放つさいの弦の衝撃を防ぐために半月形の袋状に作った革製品で、内部に獣毛をつめてある。

馬鐸 馬の胸につけた装飾品の一種。扁円筒形で上部に半環状の紐があり、内部に吉をさげて菖をだす青銅製の小鐸のこと。

******************************************************************************

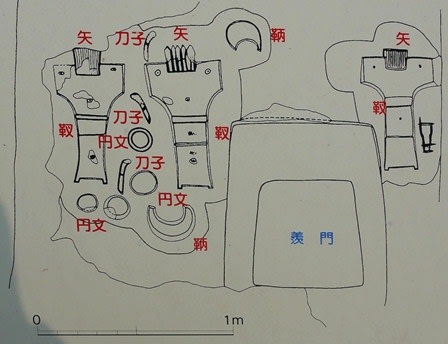

第11号横穴墓の拡大写真(上)と、案内板にあった装飾図(下)です。

こちらは弓矢が三つも描かれてあり、複数の人を埋葬していたのでしょうか。

一般的に、古墳には死後、黄泉[よみ]の世界での生活に配慮してか、様々な品物が副葬されています。

岩に刻まれたこれらの絵は、副葬品を簡略化したとも考えられますが、奈良で発掘された豪華な玄室の絵から類推すると、黄泉[よみ]の世界では絵に描かれたものが霊的に大きな力を持つと考えられたのかもしれません。

1,500年もの昔の絵に想像をかきたてられます。

「横穴墓」は、古墳時代後期の支配者層の墓の一種で、山の斜面に横穴を掘り、羨道・玄室などを備えた墳丘のない墓の形態です。

又、「横穴墓」は、5世紀末の九州を起源とする説が有力で、7世紀にかけて九州地方から東北地方南部に至るほぼ全国に広がったようです。

3世紀中頃から6世紀まで造営された「前方後円墳」の終焉時期に盛んになった「横穴墓」は、古墳時代約400年間の最後を飾る全国的な墓の形態だったようです。

「横穴墓」と同じ古墳時代後期の宮崎県では「地下式横穴墓」と呼ばれる珍しい形態の古墳があり、今回の宮崎旅行の楽しみの一つでした。

前回も紹介しましたが、からくり時計が仕込まれた小さなお城があるJR人吉駅前の風景です。

写真左側の建物JR人吉駅の裏、後方の山に岩の斜面が見え、「大村横穴群」は、その一帯に広がっています。

JR人吉駅と、右手の「汽車弁当」の看板のある建物の間に「くま川鉄道」の駅舎があり、そこから駅裏に抜ける跨線橋がありましたが、知らなかったので東側の踏切の道を通って行きました。

跨線橋から眺めた「大村横穴群」の壮観な風景です。

岩の斜面の下部に横穴が並び、その下の芝生の斜面に遺跡への立入を制限する柵と、見学場所があります。

安全面を考慮した結果とは思いますが、見学場所から岩に描かれた細かい装飾を見るには少し見えずらいものでした。

時代は大きく違いますが、岩の斜面に造られた墓と言えば、沖縄の首里城に隣接した「玉陵[たまうどぅん]」や、「浦添ようどれ」を思い出します。

弥生時代から沖縄の貝を装飾品とする交流もあり、関連はなかったのでしょうか。

見学対象の遺跡の東隣にある岩場です。

横穴墓があるようですが、岩のくぼみに石仏が置かれていることや、すぐそばまで立ち入ることが出来るようで、保護された遺跡の範囲ではないようです。

道路脇には約3台の駐車スペースもあります。

遺跡の見学場所にあった案内板です。

横穴墓の第6号ab墓から第12号墓までの写真と、岩に掘られた装飾などの説明がありました。

■案内板にあった遺跡の概要説明です。

******************************************************************************

大村横穴群は、球磨川の北にある村山台地の南側崖面にある。崖面の約800mの間に東西2群に分かれて27墓の横穴がある。これらの「横穴」は、6世紀から7世紀の古墳時代後期に造られた「墓」であり、この中の8基の横穴の外面には動物、武器、武具、幾何学文様(円支三角文等)の装飾がある。大村横穴群は早くから学界に注目された遺跡で、大正5年(1916)には京都帝国大学(現在の京都大学)考古学研究室の浜田耕作氏らにより調査が行われた。その後、学術価値から大正10年(1921)3月3日に国指定史跡となっている。

横穴の構造は、羨門[せんもん]、羨道[せんどう]、亡くなった人を寝かせる玄室からなり、これらの構造は古墳時代の高塚古墳(前方後円墳、円墳等)の横穴式石室と共するものである。

装飾を持つ古墳を一般に装飾古墳と呼び、全国に約600墓の古墳が知られているが、熊本県内にはそのうち3割の187墓の装飾古墳がある。なぜ装飾がなされたかはさまざまであるが、亡くなった人の権力を示すためや墓を悪霊から守るためなどと考えられる。

******************************************************************************

案内板に「横穴の構造」と題する説明図がありました。

前方後円墳などに造られた横穴と同様の構造があるようで、単純な洞穴と違い、埋葬の文化が感じられます。

横穴墓は、横穴の構造や、副葬品も多様だそうで、埋葬するそれぞれの人に寄せた想いの違いが現れたのかも知れません。

■説明図にある各番号の説明文です。

******************************************************************************

1.羨門・・・玄室への入口

2.羨道・・・横穴の外部から玄室に通じる道

3.玄室・・・横穴の主体となる亡くなった人を安置する部屋

4.屍床・・・亡くなった人を安置する区画

5.仕切・・・玄室内を区切る境の突帯

6.通路・・・玄室の中央を貫く道

******************************************************************************

見学場所から右(東)に見える横穴群です。

案内板には右から番号が付けられていましたが、右の大きな穴の番号は書かれていませんでした。

中央付近の縦長の横穴は、第6号a墓、左端の岩でふさがれた横穴が第6号b墓としています。

右の横穴は特別に大きく、後世に別の目的で改造されたのでしょうか。

土の斜面に掘られた横穴墓の遺跡が次第に崩れて消滅する中、岩に掘られた横穴墓は、永く後世に残せる貴重な遺跡です。

見学場所から中央付近に見える横穴群で、上段の写真の左に続く場所です。

右の横穴は、第7号墓、中央が第8号墓、左のやや大きな横穴が第9号墓とされています。

右の第7号墓の穴の周囲の岩肌には装飾があり、後述します。

見学場所から左(西)側に見える横穴群で、右の横穴が第10号墓、中央が第11号墓、左のやや大きい塞がれた横穴が第12号墓とされています。

見学場所から見える遺跡は、上段の2枚の写真と合わせた100mに満たない範囲ですが、案内板の説明文「崖面の約800mの間に東西2群に分かれて27墓の横穴がある」とされる範囲から見ると一部だったようです。

中央の第11号墓の穴の周囲にも装飾があり、後述します。

第7号横穴墓の拡大写真(上)と、案内板にあった装飾図(下)です。

馬が描かれており、生前にはこの辺りを馬で駆け回っていたのかも知れません。

上の馬3頭と、馬鐸3個が対になると考えると雄馬で、下の馬2頭は母子の馬でしょうか。

右の弓の絵の下部が欠落し、左側の下部にも絵がありませんが、破損してしまったのでしょうか。

■案内板の装飾図の補足説明文です。

******************************************************************************

靭 矢を入れて持ち歩くための容器。矢簡のこと。大村横穴群の較は背に負うものと考えられる。

矢 弓の弦につがえて射る武器。矢竹・ヤナギなどで作った矢柄の先に跡(やさき・やじり)をつけている。

刀子 日常の食事や雑用に用いられた小刀のこと。

鞆 弓を引く人の左手首にむすびつけ矢を放つさいの弦の衝撃を防ぐために半月形の袋状に作った革製品で、内部に獣毛をつめてある。

馬鐸 馬の胸につけた装飾品の一種。扁円筒形で上部に半環状の紐があり、内部に吉をさげて菖をだす青銅製の小鐸のこと。

******************************************************************************

第11号横穴墓の拡大写真(上)と、案内板にあった装飾図(下)です。

こちらは弓矢が三つも描かれてあり、複数の人を埋葬していたのでしょうか。

一般的に、古墳には死後、黄泉[よみ]の世界での生活に配慮してか、様々な品物が副葬されています。

岩に刻まれたこれらの絵は、副葬品を簡略化したとも考えられますが、奈良で発掘された豪華な玄室の絵から類推すると、黄泉[よみ]の世界では絵に描かれたものが霊的に大きな力を持つと考えられたのかもしれません。

1,500年もの昔の絵に想像をかきたてられます。