2008年4月11日15:30頃

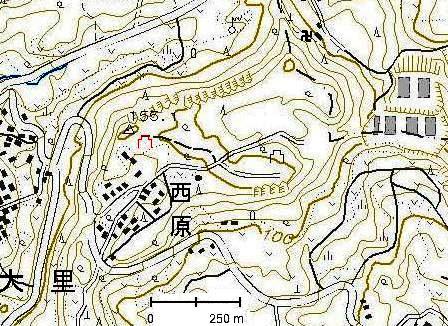

糸満市字大里の「南山城跡」前で、「ポンポンおじさん」に遭遇しました!

「南山城跡」から東側の「カデシガー(嘉手志川)」に行く信号を渡った時でした。

妻が、「ホラ! あの人有名人よ」と教えてくれました。

何と、いま歩いてきた「南山城跡」側の信号のたもとに派手な花飾りを頭に付けた変なおじさんが子供たちと話しているではありませんか。

「ポンポンおじさん?」、私、知りませんでした。

妻の説明では、「探偵!ナイトスクープ」で見たおじさんで、交通安全のために全国を歩いているようです。

「ポンポンおじさん」の後ろには「高嶺小学校」の校門が見えます。

ここには高嶺小学校の他、「高嶺中学校」や、「幼稚園」があります。

「ポンポンおじさん」が話しているのは中学生のようです。

迷彩服の上下にバイク、それだけだと「さすが行動派のおじさん」とおもうのですが、バイクには竹竿や、傘、カッパなどが積まれ、何か入った買い物袋がぶら下がっています。

「ポンポンおじさん」は、目立ちたがり屋ではあるが、決してカッコ良さを追い求めている人ではないと確信しました。

「ポンポンおじさん」の横顔です。

ヘルメットの上に結びつけた花はとても綺麗です。

しかし、「ポンポンおじさん」には似合っていません。

とてもお気の毒です。

「ポンポンおじさん」は、道路を挟んで写真を撮っている私に気が付いたようで、こちらを向いてくれました。

さすが、テレビに出演して、積極的になっているようです。

子供達もいっしょにカメラ目線してくれました。

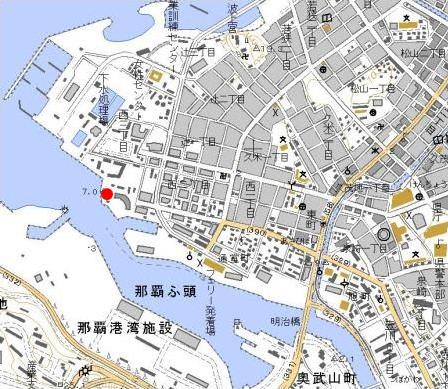

「カデシガー(嘉手志川)」の見物を終え、交差点に戻ると「ポンポンおじさん」は、行き交う自動車に向かってピンク色のポンポンを振っていました。

注目されていない時、ふと哀愁が漂う「ポンポンおじさん」の横顔が印象的でした。

これからも元気で続けてくださいね。

糸満市字大里の「南山城跡」前で、「ポンポンおじさん」に遭遇しました!

「南山城跡」から東側の「カデシガー(嘉手志川)」に行く信号を渡った時でした。

妻が、「ホラ! あの人有名人よ」と教えてくれました。

何と、いま歩いてきた「南山城跡」側の信号のたもとに派手な花飾りを頭に付けた変なおじさんが子供たちと話しているではありませんか。

「ポンポンおじさん?」、私、知りませんでした。

妻の説明では、「探偵!ナイトスクープ」で見たおじさんで、交通安全のために全国を歩いているようです。

「ポンポンおじさん」の後ろには「高嶺小学校」の校門が見えます。

ここには高嶺小学校の他、「高嶺中学校」や、「幼稚園」があります。

「ポンポンおじさん」が話しているのは中学生のようです。

迷彩服の上下にバイク、それだけだと「さすが行動派のおじさん」とおもうのですが、バイクには竹竿や、傘、カッパなどが積まれ、何か入った買い物袋がぶら下がっています。

「ポンポンおじさん」は、目立ちたがり屋ではあるが、決してカッコ良さを追い求めている人ではないと確信しました。

「ポンポンおじさん」の横顔です。

ヘルメットの上に結びつけた花はとても綺麗です。

しかし、「ポンポンおじさん」には似合っていません。

とてもお気の毒です。

「ポンポンおじさん」は、道路を挟んで写真を撮っている私に気が付いたようで、こちらを向いてくれました。

さすが、テレビに出演して、積極的になっているようです。

子供達もいっしょにカメラ目線してくれました。

「カデシガー(嘉手志川)」の見物を終え、交差点に戻ると「ポンポンおじさん」は、行き交う自動車に向かってピンク色のポンポンを振っていました。

注目されていない時、ふと哀愁が漂う「ポンポンおじさん」の横顔が印象的でした。

これからも元気で続けてくださいね。