唐桑半島の観光案内パンフレットに掲載されていた唐桑半島の地図です。

半島を縦断する道路が南の御崎地区で終点となった所に「御崎神社」があり、その手前の三叉路を左に曲がると「唐桑半島ビジターセンター」があります。

「御崎神社」の前の広い駐車場に「御殿トイレ」の名の公衆トイレがありました。

「巨釜」「半造」の駐車場にも同じように「御殿トイレ」があります。

トイレの外壁に青色の表示板が見えます。

明治29年6月15日の大津波で、唐桑では人口の四分の一の約1000人が死傷したようです。

トイレの外壁にあった説明板です。

よく見ると地震が発生した場合の、津波から避難する注意書きでした。

唐桑半島では過去に幾度かの大津波の被害があったようです。

「唐桑半島ビジターセンター」です。

正面から見るとなだらかな三角の屋根の中央に四角に切り込んだ玄関が印象的です。

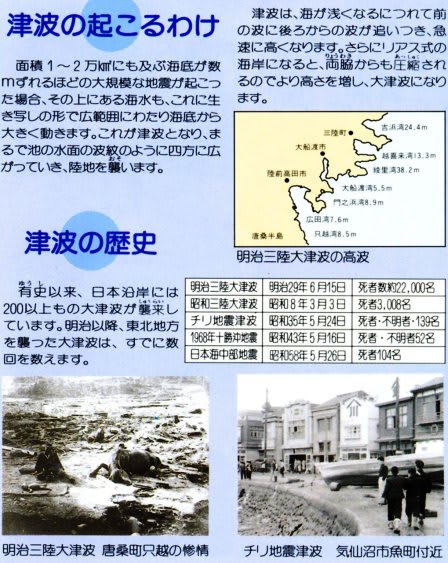

明治以降の大地震大津波の展示パネルで、左右を分けて上下に並べています。

津波の被害の規模ではこの地で発生した「明治三陸大津波」が最も大きく、明治29年6月15日、マグニチュード8.5、死者・行方不明者22,000名と、群を抜く大被害だったようです。(明治以前の日本の歴史で知られている範囲でも死者・行方不明者は最大規模のようです。)

又、マグニチュードの規模8.5も、「チリ地震津波」と並び、これも最高の数値です。

二番目の被害の規模でも「昭和三陸大津波」となっており、明治以降の大津波ではこの地が最大の被害を受けていたことを知りました。

有名な「大正12年9月1日、関東大震災、マグニチュード7.9、死者・行方不明者142,807名」や、近年の「平成7年1月17日、阪神・淡路大震災、マグニチュード7.2、死者・行方不明者5,500名」も記載があります。

明治以前の日本の大津波の歴史では、1792年(寛政4年)「島原大変肥後迷惑」の言葉で知られるの島原湾の大津波の死者が約15,000人で「明治三陸大津波」に次いで二番目の規模とされています。

1771年(明和8年)、沖縄県南部の八重山諸島で発生した「明和の大津波」が三番目の規模のようです。

「明和の大津波」の概要は、このブログで2007-05-23<石垣島 「伊原間海岸」の津波石>で掲載していますが、2007-04-23掲載の<石垣島大浜の巨大な津波石>は強烈な印象を受けました。

「唐桑半島ビジターセンター」のパンフレットの一部です。

被害の写真を見ると大津波の恐ろしさを痛感します。

津波の発生するメカニズムを模型で分り易く説明されています。

水槽の中央下に操作盤があり、「小さい津波」「大きい津波」と表示された二つのボタンスイッチがあり、説明書きがありました。

■説明書きを転記します。

津波は岸に近づき海が浅くなるにつれて、前の波に後ろからの波が追いつき折り重なる形となり、急速に高くなります。そのうえラッパのように、沖に向かって開いている湾などに入ると、波は両脇からも圧縮されていよいよ高くなり、大津波になります。

津波の押し寄せる様子と上の波高計をご覧ください。

「唐桑半島ビジターセンター」のパンフレットにも模型が掲載されていました。

「津波体験館」の様子です。

ミニ映画館のようで、前方のスクリーンと、両サイドのカーテンを明けた壁面に映像が映されます。

座席は、振動する構造になっており、180度以上の広い角度に映される津波の映像に合わせた震動と、大津波の轟音などで短時間の津波体験をさせて頂きました。

「津波体験館」の写真です。

写真の向かって右が、カーテンを開いた壁面です。

天井も鏡のようになっていました。

「唐桑半島ビジターセンター」のパンフレットの一部です。

「津波体験館」が掲載されていました。

写真撮影が出来なかったので拝借しました。