空手が剛術であれば合気道はまさに柔術というべきであろうか。植芝先生演ずる合気道を見る者は、恐らく度量の狭い人や頑固な独善者でない限り、空手と合気の一体化を希望することと思われる。まことに学ぶべき多くの美点と長所を合気道は持っているということが出来る。

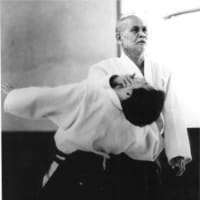

合気道では丸く、円くとあたかも水の流れるように、決してとどこうらず、こだわらず、ひっかかったり、つまったりしないで、すらすらと進退しなければならぬと教えている。黄色い菜の花の上を、蜜を求めてひらひらと飛び舞う胡蝶のように、何のこだわりもなく、すらりすらりと円転滑脱な姿態の植芝先生の演武を見学しておると、よくもあんなに動けるものかなと、その軽い体捌きと盤上を転ぶ玉の如き軽妙な足捌き、あれが老齢の植芝先生の本態かと今更のように見直すことは屡(しばしば)である。

更に、合気道では特定された型というものはないけれど、変化自在に即ち水は方円の器に従って変わるように、所謂敵の出ようによって転化する形となるのである。

特に、合気道が敵なく、味方なく、ただ渾然一体の和があるのみとする、平和、大愛こそ極意であるとし、また理想としてその絶対性を強調する。合気武道は神の道たる大自然の摂理にかなう愛の教えであり、戦わずして勝つことの理想をもって奥儀としているのである。

資料:小西康裕「空手入門」魚住書店

写真:植芝盛平「武道」本文/昭和13年

合気道では丸く、円くとあたかも水の流れるように、決してとどこうらず、こだわらず、ひっかかったり、つまったりしないで、すらすらと進退しなければならぬと教えている。黄色い菜の花の上を、蜜を求めてひらひらと飛び舞う胡蝶のように、何のこだわりもなく、すらりすらりと円転滑脱な姿態の植芝先生の演武を見学しておると、よくもあんなに動けるものかなと、その軽い体捌きと盤上を転ぶ玉の如き軽妙な足捌き、あれが老齢の植芝先生の本態かと今更のように見直すことは屡(しばしば)である。

更に、合気道では特定された型というものはないけれど、変化自在に即ち水は方円の器に従って変わるように、所謂敵の出ようによって転化する形となるのである。

特に、合気道が敵なく、味方なく、ただ渾然一体の和があるのみとする、平和、大愛こそ極意であるとし、また理想としてその絶対性を強調する。合気武道は神の道たる大自然の摂理にかなう愛の教えであり、戦わずして勝つことの理想をもって奥儀としているのである。

資料:小西康裕「空手入門」魚住書店

写真:植芝盛平「武道」本文/昭和13年