今回は、竹バッグの色焼けについて

このバッグは17年前にお買い上げ頂いていたバッグです。

ある方向だけが、日にあたる場所に置いていたため、焼けてしまったのです。

道路標識でもそうですが、紫外線に当たっていると、少しずつ色が焼けて飛んでいきます。これは仕方がない事かもしれません。

お客様から、何とか元の色にして欲しいと送られて来たのですが、この部分だけを染色するということは出来ませんので、焼けた所の上に、新しいヒゴを被せていきます。

2枚目の写真は、半分くらい被せた所です。

どうしても、17年経ったヒゴと新しいヒゴでは、色目が違ってしまいます。

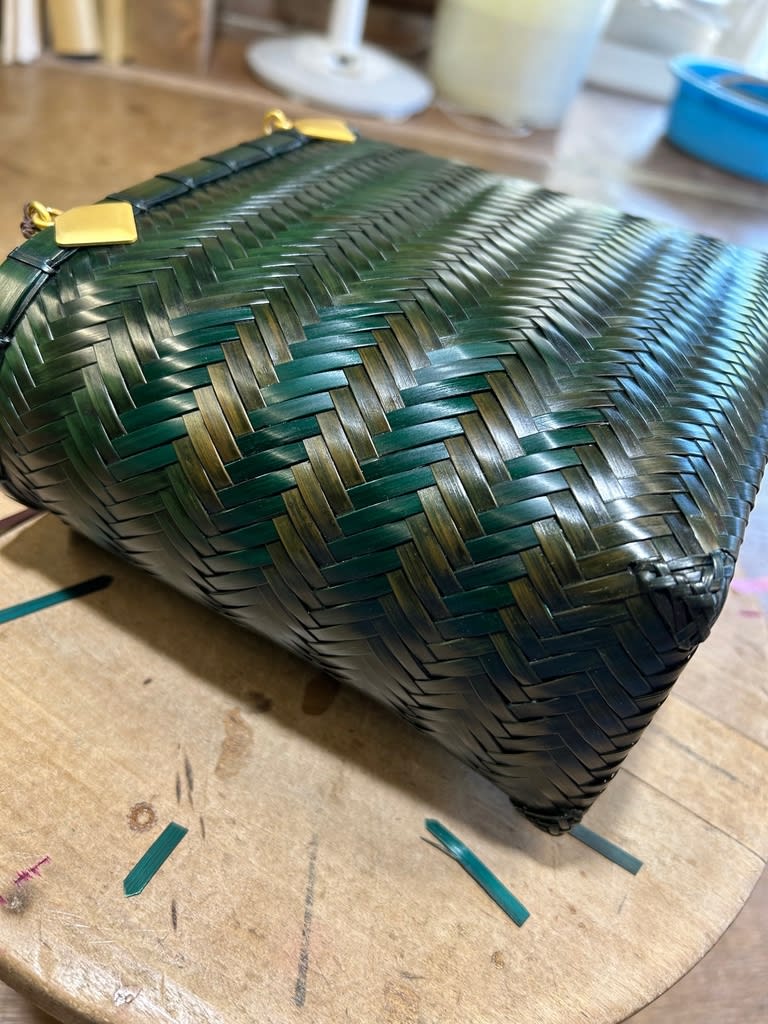

被せ終わった後に、バッグ全体に漆を掛けなおしました。3枚目の写真が修理終了後の写真です。

新しい部分も、使っていくうちに馴染んでいくと思います。

新品を作るときより、古いバッグの修理の方が気を使います。