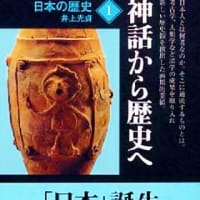

中公文庫版日本の歴史シリーズ1『神話から歴史へ』は、古事記や日本書紀に残された神話の謎について、ひとつずつ論理的に解き明かしていってくれます。

日本の神話で子供の絵本でも取り上げられている「天の岩戸神話」。アマテラス大神が弟スサノオ命の余りの横暴な振舞いに怒り、洞窟に入って入口を岩で塞いで籠ってしまったため、天下が真っ暗になってしまい、他の神々が知恵を出して天のウズメの裸踊りで誘い出し、再び天下は明るくなった、という物語です。あらすじをたどると、古代人の皆既日蝕観をモチーフにした神話だと思われます。私もそう思っていました。

似たような日蝕神話は、世界中に存在するそうです。特に、行ないの悪い弟/妹のために日蝕や月蝕が起こるという神話は、東南アジア(南方系)に由来するのは間違いない、と民俗学や東洋学者は指摘しています。

しかし、記紀に載せられた「天の岩戸神話」で時の権力者が後世に伝えたかったことは、日蝕という自然現象が神の仕業だという事ではなかったはずです。

この物語の主人公は日神であるアマテラスと思われがちですが、彼女が岩屋に隠れている間に作業をする神が重要人物だと思います。古事記には、アマテラスを岩屋から出すためにそれぞれの神様がする作業が、丁寧に記述されています。それは、その場の思い付きというより、マニュアルに従っているような感じさえ受けます。そしてこの神話で一番重要な役割を果たしているのは、天のウズメの踊りです。

岩屋から引出されたアマテラスは、その後どうなったのでしょうか?布刀玉命(ふとたまのみこと)が岩戸に注連縄を渡して「これから内へは、もう帰ることはできません」と彼女に申した、というところまでで、その後スサノオを罰したのは諸々の神たちでした。そしてこの話の後には、何故か大気津比売(オオケツヒメ)神の「五穀の起源」神話が続くのです。

天のウズメは猿女君(サルメのきみ)の始祖で、猿女君一族の本拠地は奈良県の稗田です。そして『古事記』を編纂した太安万侶に、暗記した旧辞を伝えた稗田阿礼の出身地です。私は、稗田阿礼との関連から稗田氏一族の伝承が『古事記』に取り上げられたのだと思っていました。つまり、稗田氏が自分のルーツを天皇のルーツと結びつけるために残した、と理解したのです。でも、それは違ったようです。

天の岩戸神話は、鎮魂祭と関係づける学説があるそうです。

日本の神話で子供の絵本でも取り上げられている「天の岩戸神話」。アマテラス大神が弟スサノオ命の余りの横暴な振舞いに怒り、洞窟に入って入口を岩で塞いで籠ってしまったため、天下が真っ暗になってしまい、他の神々が知恵を出して天のウズメの裸踊りで誘い出し、再び天下は明るくなった、という物語です。あらすじをたどると、古代人の皆既日蝕観をモチーフにした神話だと思われます。私もそう思っていました。

似たような日蝕神話は、世界中に存在するそうです。特に、行ないの悪い弟/妹のために日蝕や月蝕が起こるという神話は、東南アジア(南方系)に由来するのは間違いない、と民俗学や東洋学者は指摘しています。

しかし、記紀に載せられた「天の岩戸神話」で時の権力者が後世に伝えたかったことは、日蝕という自然現象が神の仕業だという事ではなかったはずです。

この物語の主人公は日神であるアマテラスと思われがちですが、彼女が岩屋に隠れている間に作業をする神が重要人物だと思います。古事記には、アマテラスを岩屋から出すためにそれぞれの神様がする作業が、丁寧に記述されています。それは、その場の思い付きというより、マニュアルに従っているような感じさえ受けます。そしてこの神話で一番重要な役割を果たしているのは、天のウズメの踊りです。

岩屋から引出されたアマテラスは、その後どうなったのでしょうか?布刀玉命(ふとたまのみこと)が岩戸に注連縄を渡して「これから内へは、もう帰ることはできません」と彼女に申した、というところまでで、その後スサノオを罰したのは諸々の神たちでした。そしてこの話の後には、何故か大気津比売(オオケツヒメ)神の「五穀の起源」神話が続くのです。

天のウズメは猿女君(サルメのきみ)の始祖で、猿女君一族の本拠地は奈良県の稗田です。そして『古事記』を編纂した太安万侶に、暗記した旧辞を伝えた稗田阿礼の出身地です。私は、稗田阿礼との関連から稗田氏一族の伝承が『古事記』に取り上げられたのだと思っていました。つまり、稗田氏が自分のルーツを天皇のルーツと結びつけるために残した、と理解したのです。でも、それは違ったようです。

天の岩戸神話は、鎮魂祭と関係づける学説があるそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます