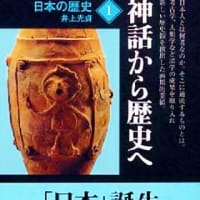

日本は海に囲まれた島国なので、倭人のルーツは当然漁労民族だと思っていました。

ですから、海幸山幸伝承で、山の狩猟・採取民族に海洋民族が支配される結果に納得できませんでした。

海幸を狭義の海人族「隼人族」だと理解することにしましたが、勝者の「倭人」である山幸は山人ということに変わりはなく、倭人のルーツは山人なのか?そもそも山人とはどのような民族なのか?と思い、書籍にあたってみました。

並行して、日本書紀の「水江浦島子が舟に乗って釣りをしていた。そして大亀を得た。それがたちまち女となった。浦島は感動して妻とした。二人は一緒に海に入り、蓬莱山に至って、仙境を見て回った。」という記事が、日本書紀が編纂された700年代前半までの政権にとって、重要な出来事だったのだと気づき、中国の道教についても調べてみました。

道教がいつ起こったのか、教祖とされる老子の存在の有無も不確かで、現代まで脈々と続く道教は、時の流れと共に他の宗教や他国の神々と結びついたりしているので、難解なものになっていました。中国が共和国になってから、本拠地が台湾などに移り、観光化(?)したのも解りにくくなった要因だと思いました。

道教の究極の目標は「不老不死」で、不老不死の仙人になるために修行をするのですが、その修行の場所が霊山と呼ばれる「山岳」なのです。仙人というのは「山の人」という意味で、普通イメージする仙人は老人ですが、本当は30代くらいの姿なのだそうです。「蓬莱山に至って仙境を見て回った」浦島子は故郷へ戻った時歳をとっていなかったので、仙人になっていたということなのでしょう。

因みに、中国の仙人は里にも出てきますし、王に仕えたりもしています。そしていつしか昇天する仙人もいれば、ふらっといなくなってそれっきり所在不明になる者、中には数百年後に姿を現した、という言い伝えもあります。

道教のお話に、唐代(618~907年)の事として、日本の浦島太郎の龍宮城を想起させる『龍宮水府』という龍宮伝説があります。龍宮のある世界が海中ではなく湖中で、亀も登場しませんが、昔話の「浦島太郎」が水江浦島子の伝承と『龍宮水府』などの道教の神仙思想から発しているのは確かです。

日本史では、蘇我氏と物部氏の勢力争いに絡んで仏教の伝来を教えられますが、道教の伝来については消極的です。日本書紀に「蓬莱山」(古代中国の渤海湾にあると伝わる三神山の1つ。仙人が住み不老不死の丹薬があると信じられている。)や「仙境」という言葉が記され、日本各地に徐福の伝承が残っているにもかかわらず、日本の古代史に道教の影響を認めないのは、神道や仏教、キリスト教、イスラム教などと違って、日本に道教が伝来した時に、宗教としての施設である寺や教会(道教では道観という)や教義を広める伝道師(道教では道士という)が体系化されず、特に神仙信仰が民間信仰として広まったに留まっていたからではないでしょうか。

秦の始皇帝(紀元前259~210年)から不老不死の薬を探してくるよう命じられた徐福が、水江浦島子が住んでいた丹波国与謝郡筒川近くの与謝郡伊根町の新井崎に辿り着いた、という伝説があるのは興味深いです。

奈良時代(710~794年)には神仙思想が修験道と結びつき、その山岳修行の場が奈良県の吉野山一帯(大峯山:金峰山とも)だそうです。吉野は不老不死になる丹薬の原料、水銀鉱床があるので神仙境に擬せられていたそうです。吉野といえば、大海人皇子が中大兄皇子(天智天皇)に皇位継承の意志を問われて、吉野で出家すると言って鸕野讚良(うののさらら:持統天皇)と皇子たちを伴って身を潜めていた場所です。このことは事実であるだけに、徐福伝説よりも興味深いことです。また、神仙思想が為政者の間で信じられていたであろう時代が、女帝の時代というのも偶然とは思えません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます