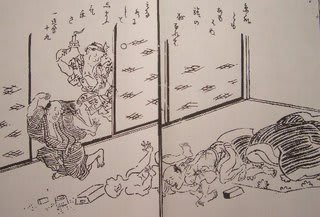

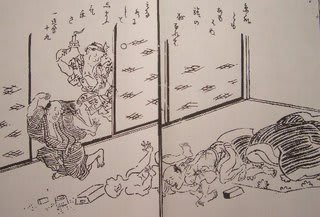

十返舎一九著『続膝栗毛十二編 中巻』の雪隠のエピソードで登場した上雪隠。

どんなトイレだろうと思っていたら、鵜沼宿で発見しました。

どんなトイレだろうと思っていたら、鵜沼宿で発見しました。

中山道鵜沼宿脇本陣(復元)にて

なんと畳敷きトイレ。これなら弥次さんでなくても、ついつい長居してしまいます。

同所。上湯殿

鵜沼宿脇本陣は、幕末まで脇本陣として使われていた坂井家を復元したものです。当時の一般住宅でもかなり大きなもので、トイレは4つ風呂は3つあります。写真の上雪隠と上湯殿は、一番奥の座敷・上段の間から渡り廊下でつながっていて、中庭が見渡せる配置になっていました。雪隠の小窓から見える外の景色が、浮世絵のように見えます。さすが、「上」です。ひとり色めき立ってカメラでバチバチ撮っていたら、渡り廊下の向こう側から(中が見えない位置)おじさんが「なに、茶室かね」と聞いてきたので、にやりとして「トイレです」と答える可笑しみもまた一興でした。

2011年の中山道 鵜沼宿 文化財MAP

所用で行ったついでに、太田宿の西にある鵜沼宿を訪れました。現代の中山道・国道21号線を車で走ると、木曽川の堤防沿いの道に「ロマンチック街道」という立て看板を発見。堤防の方が21号より高いので、どういう道路なのか見えなかったのを残念に思いながら、坂祝町勝山(さかほぎちょう かつやま)に至ります。ここは、一九先輩の『続膝栗毛五編上』に「かち山村の観音坂を過ぎ、あしどのひとつ茶屋」と記述された場所。現在も「えだ柿」が名物なのかどうか…。弥次喜多の頃は、山越え(うとう峠。現:うぬまの森)で大変だったでしょうが、21号線は木曽川沿いにJRと平行して山を迂回し、鵜沼にでます。

近年、勝山から北へ入り城山を貫通する新21号線バイパスができたので、そちらを走行。長いトンネルを抜け、高速道路並みのいい道路をまっすぐいくと、中山道鵜沼宿の東側に位置する交差点にでます。そこを右折して大安寺川を打ち過ぎ、宿場の駐車場へ行こうとしたところ、通行止め。イベント日にかちあってしまいました。

大安寺橋。この奥から街並み保存地区の鵜沼宿。

柳の向うにある、町屋を利用した釜飯屋さんで食事をしようと思っていたので、駐車場を探すと、すぐ向かいにありスペースも一台あったので、素早く駐車。駐車場に旧大垣城鉄門(平成21年に現在地へ移設。移築する前は個人宅の表門に使用されていた)があり、旧中山道を挟んで向かい側に歴史民俗資料館(旧武藤家)、その隣りにある釜飯屋さん(旧:宇留摩庵)へ入って、美味しい釜飯定食でお腹を満たし、散策を開始。

尺八の音色がして、振り向くと虚無僧が現る

鵜沼宿は平成18年から景観と建築物の保存・修復・復元、電線類を地下に埋めるなどしていて、平成23年のこの日「中山道鵜沼宿完成記念祭」をやっていたのでした。ラッキー!

奥に見える家が歴史民俗資料館(中山道鵜沼宿町屋館)

鵜沼宿の資料館は↑上の民俗資料館と脇本陣坂井家を復元した中山道鵜沼宿脇本陣で、共に無料公開されています。

普段非公開の町屋の住居内公開部分

ラッキーなことに、普段は表しか見られない文化財指定の旧家の土間(玄関)や座敷(一部)など見学できました。時計や屏風、棚の器物など博物館行きのお宝です。各住宅にガイドさんが居て、入ると丁寧に説明してくださったので、家の作りなど勉強になりました。

二ノ宮神社の石垣に取り込まれた古墳の石室

鵜沼宿辺りから加納宿辺りまでの中山道には、考古学ファンには有名な古墳群遺跡があり、鵜沼宿内にも脇本陣の隣り(裏山:一部芝生公園に使用)に二ノ宮神社と化して、円墳があります。古墳の石室が石垣に取り入れられていて、自由に見ることができます。

石室の上はこんな風になっています

神社はスタンプラリーのスタンプ会場になっていたので、親子連れなどが来てましたが、残念なことに古墳についての説明や立て看板などがないので、石室を見る人はいませんでした。古墳は原型をとどめていませんが、裏側は円形の名残がみられます。

神社の境内から鵜沼宿を望む

本陣跡。現代の一般住宅が建っていました

本陣跡。現代の一般住宅が建っていました 車両進入禁止地区の西端まで来たので、駐車場まで戻り、そこから車で迂回して中山道に入り西へ少し行くと、空安寺の隣りに古墳があります。

結構大きな円墳

前にある駐車場に車を止めて、獣道のような路を分け入ってみると

坊の塚古墳北側、後円墳側にある説明板

この古墳の周囲は住宅密集地なので、知らないとわからないです。古墳の周囲を道路がぐるっと回っていますが、一部自動車が通れないので、徒歩でめぐると前方後円墳の形がわかります。ここは、立ち入れるような路はありませんでした。古墳の南側には国道21号線がはしってます。古墳は他にもたくさんありますが、調査後宅地化して住宅が建っているところが多く、残してある古墳も存在感がありません。私は、もし自分の住んでいる家が、もと古墳の上だったらどんな感じかしらん、と想像してみました。現代の墓地だったら気持ち悪いと感じるでしょうが、古墳なら何故かしら誇らしい(嬉しい?)気分になるなと思いました。

ところで、一九は『続膝栗毛』の鵜沼宿の段で、弥次さん喜多さんを飛脚との同道で往復させているにもかかわらず、古墳については一毛も触れていません。二ノ宮神社の石室についても。触れているのは、奈良漬(守口漬)の大根畑くらいです(現代の鵜沼の特産は人参)。因みに、宿の西の棒鼻にあった門田屋という茶屋はありませんが、架空の名前の茶屋だったのでしょうか。膝栗毛によく出てくる笹屋という旅籠名と同様に。

そういえば、埼玉県の岡部村の段でも、岡部六弥太の古跡(源平合戦の時代)は綴られていますが、中宿古代倉庫群跡(平成3年に第一次調査)については触れられていません。江戸時代には未だ考古学はないのですね。

中山道大井橋東側にある大井宿案内板

中山道広重美術館へ行ったついでに、大井宿散策をしました。

中野村高札場跡と秋葉灯籠。ここから左手に行く。

大湫宿(京都方面)から徒歩でしか通行できない旧中山道も、恵那市街に入ると生活道路になるので(駅前通りまで西から東へ一方通行。駅前通から大井宿内は東から西へ一方通行。)、中野村高札場から車で美術館へ向かいました。

中山道の一本北の路地にある料理旅館信濃屋(東から西を見る)。昔の旅籠の佇まい。

恵那駅から西側の中山道は、特に街並み保存をしていないので、普通に生活を営んでいる民家や商店が細い道沿いにぎっしり。時代は変わっても、人の生活が感じられる街はいいものです。江戸時代の建築が残っていなくたって、それは詮方ないこと。江戸時代の建築物が全てじゃないし。ただ、開発という名の下に無下に壊してしまうのは哀しいです。

中山道にはめ込まれた道標。

美術館で浮世絵を堪能して、徒歩で大井宿へ。

阿木川にかかる大井橋。欄干に木曽海道の浮世絵が。

阿木川は澄んでいて鯉も泳いでいました。宿場の側溝の水も綺麗で小学生達が遊んでました。

反対側も鉄道が走っていて、のどかな風景です。

この橋を渡ると右手に上の画像の案内板があります。江戸時代の宿場の風景や建築物は、だいたい似かよっているので慣れると物珍しくなくなりますが、各宿場にある資料館や中を見学できる家屋はできるだけ見学して、説明を受けると、新たな発見があり楽しさが増します。大井宿の見所は大井宿本陣跡(門のみ)と中山道ひし屋資料館。ひし屋資料館では、館員の丁寧な説明がよかったし(私の脈絡ない質問にも的確に答えてくださった)、来館者は無料ポストカードをもらうことができます。

土蔵の中に展示したあった旅装束の人形

土蔵の中に展示したあった旅装束の人形↑こんな人達が歩いてたんだな、と妄想しながら歩いていくと普請中の家が。その前には明治天皇行在所と書かれた石碑が立っていました。

明治天皇が宿泊された旧旅籠

見ていたら、作業をしている人が中を見せてくれました。

宿場の東にある五妙坂の途中にある高札所

江戸時代は自転車はない。この先は甚平坂など坂だらけ。想像しただけで私は頭がクラクラしてきました。暑さのクラクラもあって、ここから駅のお土産屋さんへ寄って車で帰宅。文明の利器に感謝です。

資料館の窓際に「萬歳」と書いてある赤い紙の暖簾を発見した時は、『木曽街道続膝栗毛六編上』の大井宿でのエピソード―弥次さんが茶屋へ入って一服した吸殻が、お侍の羽織にとんで怒らしてしまい、ぺこぺこ謝って許してもらったが、実はお侍じゃなく萬歳衆の一員だった―を思い出し、実際にこの宿に萬歳(三河萬歳か?)が居たのか、なんて思って質問したところ、萬歳は萬歳でも「ばんざい」で、天皇陛下万歳に使用したものだということでした。

実際に、一九先輩が萬歳に出会ったのは軽井沢の日野宿で、同宿した一九は、飯盛に煽てられ萬歳が徳若万歳を舞ったのを見て、偶然水無月29日の夜だっただけに(旧暦6月末は一年の半分が過ぎた節目「夏越の祓(なつごしのはらえ)」の日)感慨深かったと『木蘇街道続膝栗毛四編』の附言に記しています。

2011年9/1-10/2 田中コレクション「木曽海道六拾九次之内」展

中山道広重美術館 in岐阜県恵那市(中山道大井宿)

中山道広重美術館 in岐阜県恵那市(中山道大井宿)

私の一番好きな浮世絵師、歌川広重。今年は由比にある東海道広重美術館でも木曽海道の展覧会があるし、中山道の大々的な企画展覧会が相次いで開かれます。

で、由比の東海道広重美術館に行こうと思っていたら、先日の太田宿で中山道広重美術館の木曽海道展のチラシを見て、こちらの方が時期が早かったし大井宿も行ったことがなかったので、先日見に行きました。

中山道広重美術館の正面入口

美術館は、JR恵那駅からメインストリートを真っ直ぐ2,3分歩くと左手にあります。駐車場は契約駐車場ですが、美術館利用だと90分無料になりますし、その後30分毎70円(安!)なので車で行っても安心です。

JRと美術館の間に旧中山道が通っていますが、美術館の建物は江戸時代の風情も感じられない現代的な建築物です。入口を入って受付をすませて展示会の入口に行くも、天井まである頑丈そうな木の板に閉じられていて、初めて行った者はちょっと肝を潰します。ここでいいんだよね、とまごまごしながら木の板の前に立つと、ガ-とその頑丈そうな木の扉がスライドして開き、中へ入るとガーといってしっかり閉じました。中は窓などなく、照明も落としてあるので、なんだか閉鎖的で息苦しい感じがします。お客さんは自分達を含めて数えるほどでしたが(平日だった)、たくさんいたら、窒息死するんじゃなかろうかと心配になるような展示室内でした。

ガラス板の向こう側に展示してある浮世絵は、ガラスに暗い照明が当たって見難かったですが、すばらしいコレクションでした。私は、単に木曽海道六拾九次が全て揃いで展示してあるだけだと(それだって初摺なら凄い)思っていましたが、初摺だけでなく、後摺や変わり摺もあり、一つの宿場に初摺・後摺・異版と揃っているものも多く、その違いを見ながら(照明やガラスで見難かったけれど)、木曽海道六拾九次という浮世絵を楽しく鑑賞することができました。英泉画「鴻巣」や広重画「落合」などの初摺と後摺の配色の違いで、同じ版木なのに冬枯れから新緑に季節を変えてしまう、という多色摺り版画の妙に驚き、板元の保永堂竹内孫六も考えたな、と心の内でニヤリとさせられました。

2階にある浮世絵学習コーナー。多色摺り体験ができます。

1階の展示は途中までで、2階へはまた木の自動扉から出て2階へ上がり、2階は普通に扉のない展示コーナーになっていました。

このコレクションをした田中氏は、もともと恵那の人でなく、浮世絵にも素人な人だったそうで、たまたま恵那で事業を起こし成功して、恵那に骨を埋める決意をしてからその土地を知ろうと思って、中山道の大井宿ということから、広重の「大井宿」の浮世絵を購入したことから始まったそうです。浮世絵研究家コレクターだったら、偏ってしまっていた(英泉作品がおざなりになったとか)かもしれませんが、素人コレクターだったからこそ、全作品バランスよく揃っているのかもしれないな、と感じました。

このコレクションは見ておいてよかったです。

戦利品。開館10周年記念のお煎餅とミニ風呂敷、体験した簡易浮世絵。

展覧会のお話は、これでおしまい。

***********************************************************

歌川広重、本名:安藤重右衛門(幼名:徳太郎)は1797年寛政9年、幕府の定火消同人の子として江戸(現在の千代田区丸の内明治生命ビル付近)に生まれ、父母を失い13歳で家職を継ぎますが、15歳頃には歌川豊広に入門したそうです。

十才 安藤徳太郎 の署名がある広重の絵「美保松原図」

22歳で狂歌本の挿絵と錦絵でデビュー。といっても三流絵師で、山東京伝の弟子・東里山人と親しかったそうな。定火消の部下の同心職だった為薄給で内職などもしていたといいます。35歳に一幽斎と改め出版した「東都名所」で、ベロリン藍(ベルリンから輸入した絵具)を使い、ようやく個性が開花しました。翌年、家督を譲って浮世絵師として独立、37歳(1833年天保4年)の時、「東海道五拾三次」の製作に取り掛かり大ブレイクしました。

広重画の『絵本膝栗毛』。夢のような本。見たい!!

蔦屋重三郎が亡くなった年1797年に生まれた広重と同じ年に歌川国芳がいます。彼らより7歳年上の渓斎英泉(中山道六拾九次を最初に着手した浮世絵師)は、一九先輩の『続膝栗毛』や他にも挿絵を描いていますが、1826年一九先輩62歳の時刊行された『御膳浅草法』に30歳の広重は初めて挿絵を描き、翌年『宝船桂帆柱』にも描きました。国芳は1829年の『串戯(じょうだん)しつこなし』で挿絵を描きました(英泉も描いています)。国芳画の戯作は、現代の書籍で見ることができますが、広重挿絵のはまだ見たことありません。一九先輩死後に企画・出版された『絵本膝栗毛』と合わせて、見てみたい作品です。

『続膝栗毛』一九画挿絵「巣鴨 庚申塚建場之画(すがもこうしんづかたてばのず)」

現在「お婆ちゃんの原宿」として有名な巣鴨は、中山道の駅(宿)と駅の間にある休憩所でした。

現在「お婆ちゃんの原宿」として有名な巣鴨は、中山道の駅(宿)と駅の間にある休憩所でした。

一九先輩の『膝栗毛』-浮世道中膝栗毛(東海道中膝栗毛)&続膝栗毛(金毘羅参詣、宮嶋参詣、木曽街道、善光寺参詣、草津道中、中山道中)-を読み通すにあたって、様々な困難がありました。

『東海道中膝栗毛』があまりにも有名なためか、続膝栗毛の存在が無くなってしまっていること―東海道中のような手軽な文庫で出版販売されていないどころか、初編から完結編までの翻刻(現代仮名遣いに直した)本が存在しないこと―近年漸く出版された影刻書を解読しなければ読めないと判ったことは、非常に残念に感じました。

一九ファンや弥次喜多ファン、折角『東海道中膝栗毛』を読んで興味を持った読者の多くは、最後まで読みたいと思うことでしょう。なにぶん200年余り昔の本で、何度も再版されているうち、全巻オリジナルを収集することが困難(しかも現存数が少ない)らしいのですが、研究者の先生方には、『膝栗毛』シリーズとして追加編も含めた一貫した翻刻書を製作していただきたいです。そして、出版社には源氏物語と同じように、一般読者にも読めるような形態の本として、出版して欲しいと願っています。

でも、どうしてこんなに可笑しくて面白いお話が、今になってもきちんとした形態で翻刻されていないのでしょうか。一九研究などはかなり進んでいるようなのに…。

『続膝栗毛』―当初は「木曾街道膝栗毛」だと思っていた―を読み始めた頃は不思議に思っていましたが、十一編から実際に自分が翻刻に挑戦してみて、何となく理由がわかるような気がします。

一九曰く「蚯蚓(みみず)のぬたくりし跡」「鉄釘(かなくぎ)の折れを見て、どうやらこうやら、にじくりはじめ」た様な変体仮名で構成された行書体の文章を、苦労して一文字ずつ判読して読んだ内容が、トイレや褌やうんこや小便のお話だったら、大学の学者先生は阿呆らしくなって「価値なし」と判断するのも無理ないです。それよりもっと高尚で意義のある書物を読む方に時間を割くことでしょう。

←は記憶に新しい十二編上で話題になった「吹筒」(実は公家の小便たご)をわざわざ文中にイラスト入りで説明した箇所。悪乗りしすぎ。

←は記憶に新しい十二編上で話題になった「吹筒」(実は公家の小便たご)をわざわざ文中にイラスト入りで説明した箇所。悪乗りしすぎ。でも、こういうユニークさが一九先輩独特の手法で、稀代の滑稽作家たる由縁であろうと思います。一九先輩は、膝栗毛みたいな滑稽本ばかり書いていた訳じゃありませんが、彼の魅力が思う存分発揮され、他に追従を許さない分野はやはり滑稽本にあると感じます。彼の書く滑稽本は、まず下ネタの落とし噺しで掴み、流行の芝居や能狂言のお話などを下敷きにして一九流の笑い話に仕立て上げたストーリーを挿入して、老若男女・どんな階級の者でも面白いと思われる作品になっています。筋だけ追って読む者は、笑って終りですが、文学や芸術などに心得がある人物が読めば、笑いの他に、中国の古典文学や故事成語、徳川幕府以前の歴史、近松門左衛門や西鶴、鶴屋南北など上方文学や芸能、日本古来の文学(和歌、俳諧など)その他興味深いキーワードがちりばめられていて、知的好奇心をそそられるでしょう。

朋誠堂喜三二、恋川春町、山東京伝などの江戸戯作者巨匠たちの次世代に当たる一九は、ストーリーの素材を江戸以外に求め、諸国の方言や独特の風習など民俗学的な収集をして出版し、世に知らしめた最初の作家ではないでしょうか。

一九先輩について書かれたものを読むと、「或る金持ちが一九の取材旅行に同行したらさぞ面白いだろう、と同道したが一九は始終黙って矢立てを出して何かを書いていて、宿屋でも書いたものを見ながら戯作の趣向を考えていて退屈だった、という話があるので、一九は奇伝にあるような滑稽な人物ではなく真面目な人物だった。」というような事が書いてあります。しかし、『膝栗毛』などの序や跋に書いてあるのを読んで一九先輩の性格を判断するに、同行した金持ち男が気に入らなかったからそんな態度をとったのではないか、と思うようになりました。

一九先輩は、人物描写に長けています。ということは、人の心を見抜くセンスのある人だと思います。だから、金持ちの閑潰しにされた一九先輩は、ムカつくけれど無下に拒絶もできず(流行作家だから)、向うから去ってゆくように仕向けたのではないでしょうか。多分、行く先々で取材メモを取る振りをしながら、金持ち親仁の退屈そうな顔をチラ見して、可笑しさを堪えていたんじゃないかと。そう考えると、後まで残った金持ち親仁のつぶやきは、当人が気付いてないだけに滑稽至極。

というように、一九先輩について書かれたもの―馬琴の「江戸作者部類」や鈴木牧之に送った手紙の記述、「日本奇談逸話伝説事典」や後世の研究者による伝記など―を読むよりも、実際に一九の作品を最初から最後まで読むことによって、読者自身が感じ取り何百年も昔の作家を身近に感じることができます。

太宰治や夏目漱石が一作品で判断できないのと同じように、十返舎一九という小説家の作品は『浮世道中膝栗毛』のみで判断できないのです。個人的には『続膝栗毛』の方が、現代では忘れ去られた古跡や地名などが記述されていて、面白かったです。

作者自身についての研究も重要だと思いますが、研究者の方々には、作品を一般人が読める状態にすることにも尽力していただきたいと強く願います。

江戸時代の文字など、まさか自分が読めるだろうとは思っていませんでしたが、好きこそ物の上手なれってな具合に、のうらく者の私でもどうにかこうにか読めるようになりました。多分江戸時代の人も、こうやって文字が読めるようになったんじゃないかなぁと実感しています。そういった面でも、一九先輩の書いた本は、日本人の識字率向上に少なからず貢献してるんじゃないか、なんて思いました。

膝栗毛も遂に最終巻。江戸で弥次喜多を待ち受けるものは、いかに。

***『続膝栗毛十二編』下***

『続膝栗毛十二編』 十返舎一九 作画 1822年刊 河内屋太助他板

助郷馬のいななきに、弥次郎兵衛喜多八は目覚めると、既に朝食の支度も整っていました。北八は計らずも髷を切ってしまったので、手拭を被って元気がありませんでした。宿の女房が気の毒がって、入れ髪(エクステンション髷)をすればよいと髪結いを呼んでくれました。

髪結いが付け髪の髷節を持ってくると、北八は気に入った髷を選び頭につけてもらいます。「コリャアさだめし色事で髪を切ったんでしょう」と髪結いが言うと、弥次さんが「そうさ、色事でも紫の色事だ」と嘲ります。「アアもうそのあとは言いっこなし」と北八は付け髷の具合をみるため頭を撫でさぐります。すると髷のはけ先が後ろへ向いていたので、直してもらい、頭の支度もできたので2人は出立しました。

2人が番狂わせを語り笑いながら宿場のはずれを歩いていると、近在の2,3人連れの親仁たちの話が聞こえてきました。この親仁たちは松山稲荷様(埼玉県東松山市にある松山箭弓稲荷。日本三大稲荷の一つ)へ無尽(むじん:神社仏閣の参拝や経済的相互扶助として講を作り、金を集めて抽選をして落札者を決める、庶民に流行した金融組織。現在、無尽から銀行になっている銀行もあります)で当たったお礼参りに行く途中でした。この内の一人が、松山稲荷に参詣したら無尽に当たったと自慢しますが、別の一人は「松山稲荷へ参って、一生自分の嫌いなものは食べないから無尽に当たらせてくださいと願って、当たると踏んで豆を五俵も買ったが当たらなかった」などとしゃべりながら行くのを、北八が茶化しますが、親仁たちは無視してさっさと行ってしまいました。

早くも桶川宿へ着きました。この宿場で2人は大勢の子供につきまとわれます。汚れた羊羹色の一重羽織を着て脇差を差し、天狗の面を被り、天王と書いてあるぼんでんを担いでいる男が3人、家の門口に立ち、「はやせや子ども」と言うと子供達はみな口をそろえて「はやせや子ども」と繰り返します。「天王さまは」「天王さまは」「はやすがおすき」(以下繰返し)「酒はなおお好き」「いっぱいやろう」「まいてからやろうぞ」「さぁまくぞ」と小さく切った紅白の紙を散らすと、子供達は競って拾います。

天王は扇を持って踊りながら北八の足を踏んだので、北八が「いてぇ、この天狗め何をしやがる」と言います。天狗は一向に構わず「サァ来い子ども」(子供ら繰り返す)「ここにいた野郎が」「めったに力む」「またふんでやろう」「あいつの足を」とあてこするので、北八は怒って天王の男をひっつかみ天狗の面をひきむしると、天王も怒って北八の頭をかきむしります。

これを見た仲間2人と弥次さんは、走りよって両人をなだめ引き分けます。天王は天狗の鼻がもげてしまい、北八は付け髷を失くしてしまい、それでまたひと悶着しますが、弥次さんが喜多さんを無理に引っ張ってなだめながら連れて行きました。北八は手拭で頭を包んで行き、やがて上尾宿を過ぎました。

白い襦袢を着た金毘羅参りの男が2人の前に現れました。この男の背負っている箱の脇に髪の髷が6つも7つもぶら下げてあるのを見て、どうするのか尋ねると、「わしは船頭で、去年難風にあってすんでの処で船がぶつかると思った時、みんな金毘羅さまへ髪を切って願をかけたら助かったので、金毘羅さまへ納めようと思っている」と男は説明します。「ナント北八。てめえの頭にちょうどよいのがある。琴平さんその髷を一つ売って下さい。この男が途中でトンビに頭の髷をさらわれて困っている」と弥次が頼むと、男は路銭がないから丁度いいと承諾します。北八は髷の中から からあたばね を値切って百文で買い、頭へくっつけ鉢巻でしっかりと縛りました。それから2人は、馬喰新田という所に至ります。ここに名酒で名高い酒屋があるので、立ち寄って一杯ひっかけ

かねてきく馬の名さえ馬喰の うましうましと酒の評判

かくて土手町から豊村(?)生村(?しょうむら)という所を過ぎ大宮駅に来ました。ここは大宮権現の社があります。それから一里ばかり野原を過ぎると浦和宿です。

志ろものを積(つみ)かさねしは商人(あきひと)の おもてうら和の宿のにぎはひ

この宿の途中で、向うから来る男が弥次さんの顔を見て「ヤァこれはこれは弥次さんじゃねぇか」と言いました。この男は弥次さんとひとつ長屋に居た左次兵衛という者。「コリャ左次さんだな。おめぇどこへ行くのだ」と弥次さんが聞くと、「イヤおめぇの旅立った後、在所の親父が死んだから後を継いでこの宿の旅籠屋になりやしたが。おめぇ達者で今お帰りか。ナント今夜わしの所へ泊らないか」と誘われたので、積もる話もあるからそうすることにしました。「ヲヤ北先生も達者でめでたい。サァこちらへ」と左次に案内されます。旅籠に着いた2人が足を洗って上がると、女房が来て「ヲヤヲヤお帰りでございますか。北さんも一緒かえ。サァサァ奥へ」と六畳の埃だらけな座敷へ通されます。それから左次さんは、弥次さんたちが旅立ってから長屋で起こった風変わりな話を聞かせ、北さんの頭の鉢巻はどうかしたのかと尋ねます。北さんは左次さんには隠すことはない、と鉢巻を取ると、「どうしたのだ、髷がねぇの」と左次さん。「イヤくっつけた髷がある筈だ」と北さん。「ハハハそれそれ手拭にくっついてらぁ」と弥次さん。左次さんが「江戸では茶釜へうどんげのはなが咲いたと云ったが、手拭に頭の髷が生えたも珍しい」と笑います。そして「何でもコリャア色事だな。ところで弥次さん。おめぇは江戸へ帰ると早速いいことがあるに。」と言います。

まず、弥次さんを贔屓にしていた材木屋の旦那が、信州に山を買って材木を切り出すのに人が大勢いるが、そんな時弥次がいたらと噂していたこと。それから、長屋の大家が疝気が頭に来て死んだこと。弥次さんは、その大家に家賃を滞納していただけでなく他にも借金があったので、よかったと喜びます。更に、蒟蒻屋の大家が変わり者で、実倅が真面目に稼ぐ者ばかりで詰らないから、酒飲みで洒落のめす陽気な人に店を貸したいと言っているから、そこで店を借りればよいと言います。余りに旨すぎる話に、弥次さんは多少疑うものの、風呂が焚けたというので入りに行きます。

風呂は2人は入れるので、北さんと一緒に入れと言われ、2人は着物を脱いで風呂へ跨ごうとして弥次さんがつまづき、手が湯について熱かったので、手桶をひっくり返し、2人の着物をびしょ濡れにしてしまいました。女房が乾かすからと言って着物を持って行き、かわりに左次兵衛の油染みた布子と継はぎの袷を置いていきました。2人はそれを着て、座敷に戻り夕食を食べ、女房の運んできた酒を呑みながら4人で話に花を咲かせます。めでたいついでに、左次さんは自分の姪を弥次さんにもらってくれないか、と言います。ついこの間まで大名屋敷に勤めていた娘だし、体が達者な男なら誰でもよいというので、弥次さんは期待して決心します。ところが現れた姪娘は、黒あばたの小鬢の先が禿げた女だったので、興ざめして拍子抜けしてしまいます。

ところが、再度女房が来て、姪娘が年が離れすぎているから気が変わって、北さんの方がいいと言っている、と言います。弥次さんは渡りに船と北さんに押し付けますが、意外にも北さんは、今夜すぐ足入れしてもらう条件で承知します。女房が出て行くと、弥次さんは北さんに訳を聞きます。すると北さんは、足入れしたら後は逃げたらいいのさ、と言うので弥次さんも納得し笑っていると、女房がやって来て、また気が変わって弥次さんにすると言っていると告げます。弥次さんも、すぐ足入れをしてくれれば承知すると言います。それなら決まりだと女房は立ち去ります。下女が布団を敷きに来て、2人は寝ながら互いに話し合う内、眠ってしまいました。

しばらくして、勝手の方が騒がしいので2人が目覚めると、女房が来て「姪娘が家の馬士と駈落ちして、気の毒な事に2人の着物を持って行ったようです。今に捕まえますから構わずお休みください」と説明します。2人は呆れて、色々な目に遭うな、諦めようと北さんが言えば、弥次さんも「時の回り合わせだ、どうも是非のない、災難災難」とぐんにゃりとなげ首して、

馬士(むまかた)の手入れをせしを光らずして足入れまちし身こそくやしき

その夜はそのまま寝たが、翌朝起きてみれば、左次兵衛は娘を探しに出てまだ帰ってなく、女房は気の毒がって左次の着替えを2人に着せて詫びるので、2人は仕方なく暇乞いもそこそこにその旅籠を出ましたが、今思えば可笑しく、道々語りながら早くも蕨宿に至ります。この宿にはいづみ屋という奈良茶の名物があるので、2人は支度して行きます。すると、そこで例の材木屋の番頭に出会い、噂と同じ話を聞きます。弥次さんが急いで帰ると言うと、番頭は「それそれ、何でもきさましっかり金持ちになる顔立ちだ。喜んだがいい。わしは信州へ請け合いに行く。急ぐからきさまらはゆるりと休んでいかっせぇ。思いなしか、きさまたちが急に福々しく見えるようだハハハハ」。「いってらっしゃいませ」と弥次が言うと、番頭は「やがてめでたく会いましょう」と発って行きました。それより2人は心勇んでここを出て、板橋を打ち過ぎ、やがて帰国しました。

「舌代」(上の写真の文章)

此(この)膝栗毛 則(すなわち)十二編にて全く満尾す。抑(そもそも)初編売り出してより当年二十一年ぶりにて目出度(めでたく)成就す。短才愚盲(たんさいぐもう)の鄙筆(ひひつ)事たらぬがちにて趣向も既に尽たれば いらざる長物の譏(そしり)をおそれて 此編に筆をさしおきぬ。なを弥次郎兵衛喜多八 此上かの材木伐出しの一件 山家(さんか)にして諺(ことわざ)にいふ 鳥なき里(さと)の蝙蝠(こうもり)としゃれちらす滑稽の趣向あれども それは別編に追って著すべし

『続膝栗毛十二編』下冊終

*足入れ=内祝言だけして嫁は実家に帰り婿が通う通い婚の後、嫁が婿の家に移ること。しかし、ここでは弥次北は嫁の結納金(持参金?)の事を言っていると思う。

*鳥なき里の蝙蝠=優れた人がいない所では、くだらない人が威張るというたとえ

※これで『東海道中膝栗毛』の帰国道中『続膝栗毛』全十二編完結です。この冊子の巻末に、左次兵衛が四国にあらぬ四谷街道の滑稽を著した『誂語堀之内詣(はいごほりのうちもうで)』全二冊 という予告が打ってありスピンオフ本があるようです。また、一九は65歳頃には痛風で手足が不自由になっていますが、没年の1831年67歳になって『続々膝栗毛』の執筆に取り掛かり、歿一年後に『続々膝栗毛』初編と二編が出版されています。おそるべし。

『続々膝栗毛』の翻刻版は存在するのか知りませんが、また影刻版(原本コピー)を解読するのかと思うと・・・

宮嶋参詣後、スルーされた播州編は、大坂書肆に求められ『続膝栗毛二編追加』として途中で執筆され、これもまた翻刻版は入手困難…こちらも弥次北同様心のまま気の向くままに、いつか読んでみようと思います。

中山道の宿場町の景色。枡形が見えます。一九画

***『続膝栗毛十二編』中***

『続膝栗毛十二編』 十返舎一九 作・画

1822年刊 大坂 河内屋太助 江戸 村田屋次郎兵衛 他板

弥次郎兵衛喜多八は、熊谷宿を出て久下村に来ました。ここは、久下次郎直光(くげじろうなおみつ)の居住地。

先に出発した旅僧に後ろから声を掛けられ、2人はどうしたのだと尋ねると、「買い物をしていたので追いつこうと走ったが、坊主というのは女子のようにぶらぶらと走るから遅くて。」と言います。それを聞いた北八が「わっちは、どこかで褌を失くして、ずっと振り続けていたが、成程、よい時もあり時々邪魔になる時もある。」と言えば、「いっそのこと振り落としてしまえば世話がなくていい。」と弥次さんが言います。すると僧が「イヤわしは1回振り落としたことがある。寺でお経の途中、小便がしたくなって捲って見ると、コリャ不思議。今の今までぶら下がっていたものがない。もしかして落としてないかとあちこち探したが、ないので人に聞いたら、それかどうかわからないが今小僧らが食べていたと言うので、走って見に行ったら裏口で小僧が何やら喰っている。それをこっちに渡せと見たら、何の事はない、さつまいもだった。いよいよ自分の物はどこかと帯を解いて振ってみたら、にょろりと出た。帯へ挟んでいたのを忘れておったのだ。ハハハハ。」と言いました。

3人が茶屋へ入ります。向かいの床机に座った旅僧が北八の股座を覗いて「おかしなことがある。ちと尋ねるが、お前はさっき褌を失くして振っていると言ったが、している。何故嘘をついたのじゃ」と北八に言いました。北八は「イヤ褌をしてようかしてまいが、わっちの勝手。又嘘をつこうとつくまいと出放題で理屈はないのさ」と答えます。しかし旅僧は北八の褌にこだわり、その褌は盗んだんだろうと言い出します。北八は唐人の寝言でさっぱりわからない、と白を切りますが、弥次さんも不思議に思います。旅僧が「紫ちりめんの褌など見たことない」と言うと、弥次も「ドレドレ見せろ」と言いますが、北八は相手にしないで早く出かけようと言うので、僧が「わしは昨夜の宿でちりめんのしごき(着物の裾をたくしあげるとき使う帯)を失くしたが、今見たらこの男が褌にしている。嘘なら出して見せてみろ。紫ちりめんの褌は珍しいじゃないか。わしは三尺帯(江戸時代の庶民が浴衣など簡単に着るのに用いた一重周りの帯)の代わりに二重周りのちりめんのしごきを使っている。それを褌とは思いついたな、ハハハハ。早く渡せ」と小競り合いを始めます。

居合わせた客もやってきて、北八は外聞が悪くなり「当てずっぽうな事を抜かすと了簡しねえが証拠でもあるのか」と勇みます。僧「その褌が何尺何寸あるか知っている」北八「知れたこと、褌は六尺に決まっている」僧「それは六尺六寸ある。論より証拠、見せてみろ」と言われた北八は、顔を赤らめもじもじし始めたので、弥次さんは可笑しくなって北八に訳を聞けば、北さんは褌を取って弥次さんに渡し、一切を頼んで逃げて行ってしまいました。弥次さんは「夜具の間にあったのを見つけて、お前のとは知らずにとったらしい。お前に返すから是きりにしてやってくだせぇ」と謝罪して許してもらい、僧が「金玉の脂でもう色がこないになった」とぼやいているのを見て、可笑しさを堪えながら挨拶して北八の後を追って行きました。

油断する人のこころはむらさきの あけがた奪いとりしふんどし

こうして田村という所を過ぎ、北八が一人とぼとぼ行くのを見つけて、弥次さんは「ヲイヲイ待たねぇか。てめえはよく褌でミソをつける男だ。おれにまで恥をかかせやがって」と声を掛けます。北八は「イヤもう言いっこなしさ。悪いことはしねぇことだ」とつぶやきながら歩いて、早くも鴻巣宿に着きました。

弥次さんが「今朝から虫がかぶってならねぇ。ちょっと休んでいこう」というので棒鼻の茶屋へ入ります。奥座敷に侍が2人居ました。2人とも腹の具合が悪い様子で、順番を譲り合いながら一人が上雪隠へ向かいました。ところが先客があったので仕方なく戻ると、雪隠が開いたので弥次さんがちゃっかり入ります。我慢できない侍は、下々の者が使う下雪隠へ行こうとしますが、もう一人が武士たる者下郎の雪隠へは入れないと言うので待ちます。上雪隠の様子を見に行くとまだ閉まっているので、近くに居た北八にどんな人が入ってるのかと尋ねると、北八は「とかく雪隠の好きな男で、どこへ行っても雪隠を見ると入りたがる。一度入ると中々出てこない」と冗談を言います。

それは大変だと侍は台所の方の雪隠へ行きますが、下雪隠も塞がっていて戻ってきます。そうこうしていると、紙を揉む音が聞こえ、弥次が出てきました。侍が慌てて入り、もう一人の侍が「長かったな」と言うと弥次は「こっちの雪隠は__が敷いてあって居心地がいいからツイ長くなった」答えます。

さて行こうとすると、弥次は紙入れを雪隠の棚の上に置き忘れたのに気付き、雪隠の中にいる侍に取らせてくれと頼みますが、長々待たされます。漸く出たと思ったらすぐにもう一人の侍に入られてしまいました。「じらした報いだろう」と北八が馬鹿にすると弥次はさっきの褌の件を持ち出します。侍が出てきて紙入れを取りに入った弥次さんは、急に腹が痛くなり苦しみます。茶屋の亭主が来て、娘が宿屋をしているから休んで行けと案内されます。27,8歳の色の浅黒い女房が出てきて、北八が説明すると奥へ通されます。女中に布団を頼みますが、こんな時でも女の値踏みをする弥次さん。北さんは女どころじゃないだろう、按摩でも呼べと言います。

女房が隣りに女の鍼医で按摩も上手な人がいるからと、呼んでくれました。弥次さんは女の鍼医に体を撫でてもらったので痛みもおさまり、鍼医の手を取って痛む所を教える振りをして手を握ると、鍼医はにっこりしてうつむきました。北八が入って来たので弥次はもう良くなったと言い、鍼医に「晩ほどにまたお願いします。きっと間違いなく。承知か」と布団の中で手を握ると、鍼医は笑いながら承知して出て行きました。

北八は、まだ昼前だし、天気もいいし、腹も痛くないなら午後から出発しようと言います。しかし、弥次さんは鍼医との楽しみがあるので渋ります。茶漬を食べ、弥次さんが鍼医なら自分はここの女房をなんとかしようと、北八は仕方なく宿泊することになりました。女房がお酒を持ってやってきました。さしつさされつしながら、この女房に祖父が一刀流の師範だったので剣術に長けていてお姫様にも薙刀の指南をしたなど、女に似つかわしくない武勇伝を聞かされ、呆気にとられる2人。北八は目算と違って腰が引けてしまいました。

日が暮れて風呂に入り夕食を終えた頃、みちゃくちゃな顔の親仁が按摩に来ました。女の鍼医は急患が入って替わりに来た者でした。弥次は適当に済ませ、寝ることにしました。そこへ女房がやってきて、今夜宿場に胡散臭い者が入り込んでいるから気をつけてくれと通達があったことを伝えます。でも女房は自分がいるから大丈夫だ、自分は腕が立つから人を斬ったことがあるような人物でも泊めるから役人から目を付けられているだけだと言って去っていきました。

弥次さんはあの女房だから大丈夫だろうと安心してますが、北八は「何だか気にかかる。ひょっとしてあの旅僧の仕返しじゃないか」と言い出します。弥次さんは相手にせず寝ます。暫くすると、外の戸を激しく叩き「急用だ、明けてくれ」という声が聞こえ、北八は顔色を変えてうろたえますが、隣りの鍼医と間違えた人でした。

しかし、不安が納まらない北八は、旅僧がこの宿場であることないこと言いふらし、褌の仕返しを企んで、自分をこらしめようとしているという妄想にとりつかれ、女房に全てを告白して本当のところを聞こうと思うが、腕の立つ女だからどうなるかわからないので、自分の決意を表すために髷を斬って行こうと思うと言って、弥次さんの脇差を借りて髷を根元からふっつりと切り落とし、女房の部屋へ行きます。弥次さんは可笑しさを堪えながら、何かあれば助けに行くと言って行かせました。

弥次さんがうとうとしかけた頃、北さんが戻ってきて、恥をさらしただけだったとうなだれます。弥次さんが、そうだと思ったと言うと、「弥次さんがここに泊ろうと言わなければこんな思いはしなかった。このことは死んでも忘れない」と負け惜しみを言う北さんでした。

黒髪をおもいきりしは身の科(とが)の毛もなき証拠見えてたのもし

北八は、髪を切らなければよかったと、漸く落ち着いて寝ようとするも、うつうつしただけで夜が明けるのを待ちわびていました。

『続膝栗毛十二編』中 終

***『続膝栗毛十二編』上***

『続膝栗毛十二編上中下』十返舎一九(58歳)作画

1822年文政5年 河内屋太助、鶴屋金助、村田屋次郎兵衛、伊藤與兵衛板

一九叙

要らぬ物をさして長物と呼ぶ。下手の長談義とも。長口上は退屈だ。この膝栗毛もそもそも初編を出版して六年過ぎて漸く東都へ帰着満尾にいたる。

長旅の路費はもとより趣向も尽きたので長いは無用。気のきかぬ化物と共に栗毛の足を洗う。戯作を何冊も編数を重ね生きてゆけた例はない。予の生前の悦び、道中の程(さいはい)なれば、___筆をとり収める。 十返舎一九誌

板元 英盛堂述の附言 アリ

中山道は東海北陸の中間で、上方筋および北国道の往還なので人煙は常に絶えません。駅舎も繁昌しています。中でも板橋宿から高崎までは諸方への分かれ道が多い為、往来しげく馬借は暇がありません。旅店も清潔で、飯盛やおじゃれも杓子当たりがいい。安売りの名物が多く、蕨(わらび宿)の奈良茶(なら茶漬)が人気があり、酒は上尾・博労・新田の酒屋が名高く、熊谷梅本の蕎麦切、木犀(もくさい)の茶漬、本庄の補元丹(天寿補元丹という漢方薬)など芳ばしく四方に匂っています。高崎の煙草の煙が豊なのは御代のありがたさ故。

弥次郎兵衛・喜多八は、心のまま足に任せて早東都(江戸)への帰り道、新町駅を出て本庄宿へさしかかる所。長持ち人足が謡を唄いながら通り過ぎた後から、先払いの人足(大名行列が通る知らせをする人)が「したァにしたァに。かぶりものを取りましょうぞ」と来たので、2人は面倒臭いので棒鼻の茶屋へ入ってやり過ごすことにしました。

腰掛けた向うに、田舎の金持ちらしき人が3名、器物などを眺めて講釈や薀蓄を語り合っていました。それを聞いた弥次さんが「あの唐人(道理のわからない人をののしって言う言葉)の寝言を聞いたか、あの手合いの言う事ァさっぱりわからねぇ」と言えば北八は「そうさ。世界にゃあいろいろの化物があるものだ」と同調します。

この人達は草津温泉で弥次たちの向かいの部屋で泊っていた人達だったので、弥次たちに気付き声をかけ、牡丹酒を勧めます。酒は水筒に入っていて、とても上酒でした。弥次たちが江戸者だと聞くと、「東都では今、文晁子(ぶんちょうし)という画家が流行っていますね。ご存知ですか」と聞いてきました。北八が「本調子の二上がりの方が流行っている」と答えれば、「三弦の事ではない、画のことだ。」と言い、別の者が「画といえば、今でも江戸は古筆(こひつ)が流行ってますね」と言うと、弥次が「湿気の多い所だからね、わっちも去年はこひつ(こしつ:持病のこと。江戸っこなのでヒとシが逆)で難儀したが菖湯で治りました」とたわいのない挨拶をするので、「ハハハハ。古筆も流行りと云えます。狂歌は今は俳諧歌の風製に習って、以前とは違うと聞きましたが、六樹園(石川雅望。1754-1830年。国学者・戯作者。狂名:宿屋飯盛。蔦重の親友です。一九もお世話になった人です。)はご存知ですか」と聞かれて、北八が「いいえ、知りませんが、三ぞうえん(不明)なら本町にあります」と答えて話がかみ合いません。「コリャお前方は江戸衆ではないな」と言われたので北八が「なぜなぜ」と聞くと、江戸っ子なら今言った名前を知らない筈がないというので、「江戸は田舎と違い広いから、町内の者でも知らない人はいくらでもいる」と北八が言うと、別の金持ちが牡丹酒の話題に切り替えます。確かにその酒は江戸にはないくらい美酒でした。持ち主はその酒を入れている竹製の吸筒を自慢します。

すると近くにいた旅僧がそれを見て、「それは貫筒というのですが知っていますか」と話しかけてきました。そしてその筒をどうやって入手したか質問します。金持ちの田舎者は、京都の四条通の古道具屋で見つけて吸筒に良いと思って、帰国後腰に差して持ち歩けるようにしたのだと説明します。それを聞いた旅僧は「それは公家衆が雪隠へ行けない時に用を足す小便たごだ」と教えます。

弥次さんたちは急に胸がムカムカして、みんなゲイゲイ吐き出しました。旅僧は気の毒な事を言ったが許してくださいと言って逃げて行きました。弥次さんたちも茶屋を出ます。北八一首、

吹筒のすいも甘いもくわぬ身の 呑みたる酒々何と小便

2人は笑いながら歩いていると木犀という建場に至ります。ここは小川屋という茶漬の名物があります。それから岡部村に入り、この駅は岡部六弥太(岡部六弥太忠澄:1184年一の谷の戦いで平忠度を討った武将)の古跡と聞いたので、

薄雪(あわゆき)ときえしむかしのもののふや 今は岡部と名のみ残れり(?)

こうして深谷宿を過ぎて行くと、向うから酒を飲みながら歩いてくる2・3人連れが来たので、どうして酒を飲んでるのか聞けば、酒がなければ退屈だからだと言い、弥次さんたちにも勧めます。見れば先刻と同じような吸筒なので断りますが、その吸筒はどうしたのかと尋ねます。本庄のがらくた店で買ったと聞いて、北八は「それは公家の小便たごだ」と知ったかぶりします。しかし、それは出処がわかっているもので、特別に作り変えたものだったので旅人は北八の事を変な人だと思って、さっさと行ってしまいました。

熊谷宿に着くと、蕎麦を食べようと梅本という有名な蕎麦屋に行きます。途中に布施田という評判の旅籠屋もあります。2人は梅本に入って「ぶっかけを熱くして二膳たのみやす」と注文します。さっそくきた蕎麦は、ボリュームもあり下地の塩梅もよく、美味しい蕎麦で、弥次さんは「コリャ一首やらずはなるめぇ」と

熊谷の宿に名高き故にこそ よくもうちたりあつもりのそば

(一の谷の戦いで熊谷直実が討った平敦盛にかけた)

そこへ伊勢参りの男と子供の抜け参りがやって来て、男が蕎麦を一膳だけ注文して自分だけ食べて子供が欲しがっても分けてやらないのを見た弥次さんが、不憫に思って子供におごってやるからいくらでも食えと言ってやります。子供はにっこりして、三膳食べると「ありがとうございました」と元気よく去って行きました。

「子供というのは腹が膨れると元気になる。現金なものだ」と弥次さんが笑っていると、近くで見ていた客が、あれはあの手合いの狂言だと教えます。北八は弥次に業さらしだと言ってお店を出ます。既に夕刻で次の駅まで四里八町あるから熊谷宿で一泊することにして、旅籠屋へ入り、北八は早速下女を口説いて夜部屋へ来るように約束しました。通された奥の座敷は、平常は住居として使われている部屋でした。見れば、本庄の茶屋にいた旅僧もいました。「かんづつ先生たちか」と旅僧は2人に挨拶します。

夜、宿の亭主が旅僧に、百万遍をやるのでお経を唱えて欲しいと頼みに来ました。僧はお布施目的に承諾します。終って戻ってきますが、お酒を持ってきますがお布施を持ってこないので、催促するためにお説教をしてあげましょうと宿の亭主に持ちかけ、お説教の中でお布施を忘れないようにとさりげなく言います。亭主は忘れた訳ではないといって、酒を用意したので来てくれ言い、旅僧は部屋から出て行きました。下女が3人分の布団を敷いて行って、弥次が寝かけた頃、僧が生酔いで戻ってきました。旅僧は、弥次北が小便たごで酒を呑んだ事を馬鹿にしながら、隣の座敷にいた新造(新米女郎)に小金を渡したから後で寝てやろう、と隣の間へ入ります。

悪口を聞いた弥次は、仕返しに旅僧の夜具を外の縁側へ放り出し、行燈の火を消して寝た振りをしていました。すると「だれだ、よさっしゃい。おら、やだ。しつこい人だ。あっちへいっしゃい」と新造の大声がして、僧はこそこそ座敷に戻ってきました。「床がない。床はどこだ。テンツルテンツル」と僧がひとり洒落を言うのが可笑しくて、弥次は「フッフックックック」と噴出してしまい、僧に気付かれてしまいました。

僧は、寝床がなくて寒いから弥次の布団の中へ入れてくれと入ってきたので、弥次はびっくりして起き上がりました。すると今度は北八の布団の中へ入りますが、北八はよく寝入っていたので何も知らず、目が醒めて、約束した下女だと思って僧の手を取って引き寄せてねぶりついたら、思いも寄らぬヒゲむしゃだったので肝を潰し跳ね起きて投げ飛ばしました。外にあった煙草盆に頭を打ち付けた旅僧が「頭がわれた」と北八にしがみつくのを、北八は突き飛ばし殴ります。台所の方から亭主などが来て見ると、僧も北八も襦袢ひとつで取っ組み合いの大騒ぎ。

弥次が起きてきて、悠々とこれを取り鎮めました。酔いの醒めた僧は面目なく謝って、大笑いとなりました。3人とも寝ますが、旅の疲れもあって、あっというまに朝になり、3人とも起きて、僧が昨夜の不始末を語りだして笑い、そこそこに支度を整えて、宿を出立しました。

『続膝栗毛十二編』上 終

2ページにわたる広告 美艶仙女香一包四拾八文

『続膝栗毛十二編上中下』十返舎一九(58歳)作画

1822年文政5年 河内屋太助、鶴屋金助、村田屋次郎兵衛、伊藤與兵衛板

一九叙

要らぬ物をさして長物と呼ぶ。下手の長談義とも。長口上は退屈だ。この膝栗毛もそもそも初編を出版して六年過ぎて漸く東都へ帰着満尾にいたる。

長旅の路費はもとより趣向も尽きたので長いは無用。気のきかぬ化物と共に栗毛の足を洗う。戯作を何冊も編数を重ね生きてゆけた例はない。予の生前の悦び、道中の程(さいはい)なれば、___筆をとり収める。 十返舎一九誌

板元 英盛堂述の附言 アリ

中山道は東海北陸の中間で、上方筋および北国道の往還なので人煙は常に絶えません。駅舎も繁昌しています。中でも板橋宿から高崎までは諸方への分かれ道が多い為、往来しげく馬借は暇がありません。旅店も清潔で、飯盛やおじゃれも杓子当たりがいい。安売りの名物が多く、蕨(わらび宿)の奈良茶(なら茶漬)が人気があり、酒は上尾・博労・新田の酒屋が名高く、熊谷梅本の蕎麦切、木犀(もくさい)の茶漬、本庄の補元丹(天寿補元丹という漢方薬)など芳ばしく四方に匂っています。高崎の煙草の煙が豊なのは御代のありがたさ故。

弥次郎兵衛・喜多八は、心のまま足に任せて早東都(江戸)への帰り道、新町駅を出て本庄宿へさしかかる所。長持ち人足が謡を唄いながら通り過ぎた後から、先払いの人足(大名行列が通る知らせをする人)が「したァにしたァに。かぶりものを取りましょうぞ」と来たので、2人は面倒臭いので棒鼻の茶屋へ入ってやり過ごすことにしました。

腰掛けた向うに、田舎の金持ちらしき人が3名、器物などを眺めて講釈や薀蓄を語り合っていました。それを聞いた弥次さんが「あの唐人(道理のわからない人をののしって言う言葉)の寝言を聞いたか、あの手合いの言う事ァさっぱりわからねぇ」と言えば北八は「そうさ。世界にゃあいろいろの化物があるものだ」と同調します。

この人達は草津温泉で弥次たちの向かいの部屋で泊っていた人達だったので、弥次たちに気付き声をかけ、牡丹酒を勧めます。酒は水筒に入っていて、とても上酒でした。弥次たちが江戸者だと聞くと、「東都では今、文晁子(ぶんちょうし)という画家が流行っていますね。ご存知ですか」と聞いてきました。北八が「本調子の二上がりの方が流行っている」と答えれば、「三弦の事ではない、画のことだ。」と言い、別の者が「画といえば、今でも江戸は古筆(こひつ)が流行ってますね」と言うと、弥次が「湿気の多い所だからね、わっちも去年はこひつ(こしつ:持病のこと。江戸っこなのでヒとシが逆)で難儀したが菖湯で治りました」とたわいのない挨拶をするので、「ハハハハ。古筆も流行りと云えます。狂歌は今は俳諧歌の風製に習って、以前とは違うと聞きましたが、六樹園(石川雅望。1754-1830年。国学者・戯作者。狂名:宿屋飯盛。蔦重の親友です。一九もお世話になった人です。)はご存知ですか」と聞かれて、北八が「いいえ、知りませんが、三ぞうえん(不明)なら本町にあります」と答えて話がかみ合いません。「コリャお前方は江戸衆ではないな」と言われたので北八が「なぜなぜ」と聞くと、江戸っ子なら今言った名前を知らない筈がないというので、「江戸は田舎と違い広いから、町内の者でも知らない人はいくらでもいる」と北八が言うと、別の金持ちが牡丹酒の話題に切り替えます。確かにその酒は江戸にはないくらい美酒でした。持ち主はその酒を入れている竹製の吸筒を自慢します。

すると近くにいた旅僧がそれを見て、「それは貫筒というのですが知っていますか」と話しかけてきました。そしてその筒をどうやって入手したか質問します。金持ちの田舎者は、京都の四条通の古道具屋で見つけて吸筒に良いと思って、帰国後腰に差して持ち歩けるようにしたのだと説明します。それを聞いた旅僧は「それは公家衆が雪隠へ行けない時に用を足す小便たごだ」と教えます。

弥次さんたちは急に胸がムカムカして、みんなゲイゲイ吐き出しました。旅僧は気の毒な事を言ったが許してくださいと言って逃げて行きました。弥次さんたちも茶屋を出ます。北八一首、

吹筒のすいも甘いもくわぬ身の 呑みたる酒々何と小便

2人は笑いながら歩いていると木犀という建場に至ります。ここは小川屋という茶漬の名物があります。それから岡部村に入り、この駅は岡部六弥太(岡部六弥太忠澄:1184年一の谷の戦いで平忠度を討った武将)の古跡と聞いたので、

薄雪(あわゆき)ときえしむかしのもののふや 今は岡部と名のみ残れり(?)

こうして深谷宿を過ぎて行くと、向うから酒を飲みながら歩いてくる2・3人連れが来たので、どうして酒を飲んでるのか聞けば、酒がなければ退屈だからだと言い、弥次さんたちにも勧めます。見れば先刻と同じような吸筒なので断りますが、その吸筒はどうしたのかと尋ねます。本庄のがらくた店で買ったと聞いて、北八は「それは公家の小便たごだ」と知ったかぶりします。しかし、それは出処がわかっているもので、特別に作り変えたものだったので旅人は北八の事を変な人だと思って、さっさと行ってしまいました。

熊谷宿に着くと、蕎麦を食べようと梅本という有名な蕎麦屋に行きます。途中に布施田という評判の旅籠屋もあります。2人は梅本に入って「ぶっかけを熱くして二膳たのみやす」と注文します。さっそくきた蕎麦は、ボリュームもあり下地の塩梅もよく、美味しい蕎麦で、弥次さんは「コリャ一首やらずはなるめぇ」と

熊谷の宿に名高き故にこそ よくもうちたりあつもりのそば

(一の谷の戦いで熊谷直実が討った平敦盛にかけた)

そこへ伊勢参りの男と子供の抜け参りがやって来て、男が蕎麦を一膳だけ注文して自分だけ食べて子供が欲しがっても分けてやらないのを見た弥次さんが、不憫に思って子供におごってやるからいくらでも食えと言ってやります。子供はにっこりして、三膳食べると「ありがとうございました」と元気よく去って行きました。

「子供というのは腹が膨れると元気になる。現金なものだ」と弥次さんが笑っていると、近くで見ていた客が、あれはあの手合いの狂言だと教えます。北八は弥次に業さらしだと言ってお店を出ます。既に夕刻で次の駅まで四里八町あるから熊谷宿で一泊することにして、旅籠屋へ入り、北八は早速下女を口説いて夜部屋へ来るように約束しました。通された奥の座敷は、平常は住居として使われている部屋でした。見れば、本庄の茶屋にいた旅僧もいました。「かんづつ先生たちか」と旅僧は2人に挨拶します。

夜、宿の亭主が旅僧に、百万遍をやるのでお経を唱えて欲しいと頼みに来ました。僧はお布施目的に承諾します。終って戻ってきますが、お酒を持ってきますがお布施を持ってこないので、催促するためにお説教をしてあげましょうと宿の亭主に持ちかけ、お説教の中でお布施を忘れないようにとさりげなく言います。亭主は忘れた訳ではないといって、酒を用意したので来てくれ言い、旅僧は部屋から出て行きました。下女が3人分の布団を敷いて行って、弥次が寝かけた頃、僧が生酔いで戻ってきました。旅僧は、弥次北が小便たごで酒を呑んだ事を馬鹿にしながら、隣の座敷にいた新造(新米女郎)に小金を渡したから後で寝てやろう、と隣の間へ入ります。

悪口を聞いた弥次は、仕返しに旅僧の夜具を外の縁側へ放り出し、行燈の火を消して寝た振りをしていました。すると「だれだ、よさっしゃい。おら、やだ。しつこい人だ。あっちへいっしゃい」と新造の大声がして、僧はこそこそ座敷に戻ってきました。「床がない。床はどこだ。テンツルテンツル」と僧がひとり洒落を言うのが可笑しくて、弥次は「フッフックックック」と噴出してしまい、僧に気付かれてしまいました。

僧は、寝床がなくて寒いから弥次の布団の中へ入れてくれと入ってきたので、弥次はびっくりして起き上がりました。すると今度は北八の布団の中へ入りますが、北八はよく寝入っていたので何も知らず、目が醒めて、約束した下女だと思って僧の手を取って引き寄せてねぶりついたら、思いも寄らぬヒゲむしゃだったので肝を潰し跳ね起きて投げ飛ばしました。外にあった煙草盆に頭を打ち付けた旅僧が「頭がわれた」と北八にしがみつくのを、北八は突き飛ばし殴ります。台所の方から亭主などが来て見ると、僧も北八も襦袢ひとつで取っ組み合いの大騒ぎ。

弥次が起きてきて、悠々とこれを取り鎮めました。酔いの醒めた僧は面目なく謝って、大笑いとなりました。3人とも寝ますが、旅の疲れもあって、あっというまに朝になり、3人とも起きて、僧が昨夜の不始末を語りだして笑い、そこそこに支度を整えて、宿を出立しました。

『続膝栗毛十二編』上 終

2ページにわたる広告 美艶仙女香一包四拾八文

中山道新町宿でのどんちゃん騒ぎ。実に楽しそうである!

***『続膝栗毛十一編』下***

『続膝栗毛十一編』十返舎一九作・画 1821年刊行

昨日道を間違えて、かはら如横(?不明)という辺りをさまよって、漸く百姓の家に頼んで一夜を明かした弥次郎兵衛喜多八は、今朝出発しても帰り道が見つからず、道行く人に高崎へ出る道筋を聞いて、榛名山へ参詣することにして郷原宿を目指して歩きます。

往来のよこやへかはら畑(ばた)とりちがへたあす(?)ごうはらの宿(しゅく)字数が合わない

それより阿津田(あつた:不明)という所を過ぎて行く途中、向うから旅人と思しき人が来たので道を聞きました。旅人は「この道でもいいが、今日は夕べの雨で川が渡りづらくなっているだろうから、大戸へ戻って(信州街道)から行ったほうがいい」と答えました。それだと二里ほど損をするので、川までは十里あるからそれまでには何とかなってるかもしれないと2人はそのまま先へ進みます。

しばらく歩くと幅の狭い川が流れていました。「こんな川が越されないとは。あの野郎めが。騙したな」「そうだろう。こっちは如才ないのだ。馬鹿な野郎だ」などと馬鹿にしながら川に入り難なく渡りました。少し行くとまた川に出くわしました。今度は川幅が広く、旅人はこの川の事を言っていたんだと気付きます。2人は迷いますが戻るよりは川を渡ろうと、裸になり着物を頭の上に乗せて、手と手を取り合ってそろそろと川へ入ります。

弥次「そんなにひっぱるな。すべりそうだ」。北八「おめぇ不器用な。そう歩いちゃあ流されらァ」。弥次「石がごろごろしてるんだ」。北八「しっかりしなせぇ」。弥次「アァつめたい」。北八「ここが辛抱どころだ、しずかに、しずかに」。漸く対岸へ上がり、一息つき体を拭き着物を着ました。

向うから来た芝刈りの親仁を呼んで、弥次さんが「榛名山へはこの道でいいかね」と尋ねると、親仁は「アニ榛名へか。ソリャ違ったんべい。あとの川の前から右の方へ長渕(倉渕の間違えか?)という処へ出て行かっしゃい」と言います。弥次さんは「また間違えた」。北さんが「忌々しい。今日は狐にでもつままれた気がしねぇか」と言うと、「なんぼ昼日中でも、こんな淋しい山辺じゃあそうかもしれねえ」と弥次さんも同感します。そして「あの親仁が狐かもしれねぇ。とっつかまえてぶちのめしてやろうか」と言って芝刈りの親仁をひっとらえ腕をよじったので、親仁は肝を潰し「アイタタタ、あにをする」。「何をするも、おまえらに化かされて堪るものか、尻尾をだせ」と言って抵抗する親仁の褌をひっぱります。「金たまがしまって、イタイイタイ、、、」と争っている所へ、商人風の男が通りかかります。親仁が助けを求めるので仲裁に入り、2人に何処へ行くのか聞くと高崎に行くと言ったので、「あの親仁に長渕(倉渕)へ出て行けと言われたんだろう。わしは榛名の方へ行くんだが」と言います。それを聞いた弥次さんは案内を頼んで親仁を放しました。

歩き出すと女の子たちとすれ違い、その様子で弥次さんが女好きだと悟った商人は、新田の酒屋に美しい女がいて、亭主を8人も持ったがみな死んでしまって後家でいるが、男好きで誰でも構わない女だ、という話をします。弥次さんはどうしてもその酒屋へ泊りたいと言い出します。旅籠屋ではないが、親しく出入りしている商人が頼めば承諾してもらえるだろうと、その商人に酒を馳走することで執り成してもらうことになりました。

新田村の酒屋へ入ると、年増女が茶を持って出てきました。挨拶に出てきた婆と商人がしゃべっている内に、弥次さんは酒やゆで玉子や雉子の足の附焼きなどを豪勢に注文します。そして女に今夜泊めてほしいと頼み、商人が口添えすると女は承諾しました。あらかた呑み食いすると商人は出て行きました。勘定は230にもなりました。

女が2人を奥へ案内します。「わっちがここに泊るのには思惑があるのは承知だろう」と弥次さんが切り出すと、女は何でも知ってますよと笑いながら立ち去って行きました。すると台所から婆がやってきて「知らない人を泊めるとどんなことがあるかわからないから出て行ってくれ」と言い出します。弥次さんが今更格好悪いし泥棒なんかしないし、と言っても聞き入れてもらえず、もめていると隣りの亭主が聞きつけ、訳をきいて謝罪しますが、結局2人は出て行くことにしました。弥「商人に酒を飲ませただけだった。つまらねぇ」北「どうでも出て行くのか、知恵のねぇ」弥「仕方がねぇじゃねえか」北「こんなこったろうと思ったさ」と小言を言い散らしながら、脚絆などつけて出て行きました。

夕立の雲はうつりて水の面(おも)て すみをながせるいかほ沼かな(?)

それより榛名山に登り、宮に参詣しました。

早蕨(さわらび)のこぶしに人の慾づらを はるなのね(?)の誓たうとき(尊き)

巡拝してしばらく休んでいると日も暮れてきたので頼んで一泊しました。

翌日、諸田(室田の間違い?)という所を歩き、中山道高崎駅に出ました。宿場の棒鼻の茶屋の女達が呼び込みをしています。そこを通り過ぎて新町駅にさしかかります。宿引きがしつこいので、銭は出すから綺麗な部屋を頼むと言って付いて行きますが、通されたのが不景気な2階の座敷。1階にはいい座敷がたくさん空いていますが、予約だと言われ仕方なし泊ることにしました。そのうちに隣りの部屋で宴会が始まります。

<上の挿絵の狂歌>三味線のてうし(調子、銚子)をかへて いくたびも

あとをひき出す 酒のみの癖 十返舎

飯盛女(宿附きの女郎)がやって来て、弥次さんと北さんの間に座り、恋人が手紙をくれたが字が読めないから読んでくれと頼みます。恋文だと思って読んでやると、そうではなく母親に宛てた手紙で辛気臭い内容だったため、飯盛女は恥ずかしがって逃げて行きました。どうやら恋人が母親に送る手紙と間違えて渡したらしいと興味を持った弥次さんたちは、隣りの座敷の2人の様子を窺います。2人は手紙について言い合い、飯盛女が泣き始めました。ところが、北さんが女が茶碗の茶を目に付けて泣き真似しているの見付けます。弥次さんがふざけて、墨を入れた茶碗にすり替え、気付かない女は墨を目の端につけたので、男はその顔を見て肝を潰し笑い出します。女は自分の手を見て「あんまり目をこすったから、黒目をつぶして涙が黒くなった」と言い訳をしますが、茶碗をすり替えたのが弥次たちだと知って騒ぎ出します。宿の亭主たちがやって来て、うろたえる弥次郎と北八。行燈をひっくり返し、真っ暗な中みんな墨でべとべとに真っ黒になります。2人は逃れて池の水で洗い落としました。

騒動も治まり、ひと寝入りして夜明けに出立し藤木村立て場(群馬県富岡市に藤木という地区があるが、中山道より南で位置的に当てはまらない。)の茶屋に立ち寄り休んでいると、駕籠かきが来てしつこくします。そのうち駕籠かきが一人でしゃべります。長い話が終り、2人も共に茶屋を後にします。

この次、本庄駅より板橋宿まで大回りして江戸_の_あらまし、草稿出来____

『続膝栗毛十一編』終

※伊香保の沼へ行ったらしいので、伊香保から榛名山へ登ったもよう。

上州榛名山風景。狂歌は一九の弟子・五返舎半九

***『続膝栗毛十一編』上***

『続膝栗毛十一編』十返舎一九(57歳)作画 1821年文政4年刊行

河内屋太助、鶴屋金助、田村屋治郎兵衛、伊藤與兵衛板 英盛堂上梓

今まで読んでいた『続膝栗毛』は何故か十編までしか掲載されておらず、残りの十一、十二編が収録されている本を探したら和綴じ本(稀少本になっている)をコピーしただけの内容で現代仮名に直していないので、読めません。変体仮名のひらがな一覧表を使って読み解くも、判読不能な箇所もあり、根気も失せて、要約作業も困難を極める。

舌代:板元英盛堂述

膝栗毛は当年満尾の積りだったが、作者が取材旅行などして彫刻が間に合わなかったりしたので十二編で満尾とする。景品に美人画を付けるので封切にご覧になってご評判宜しくお願いします。

弥治郎兵衛喜多八には、国に待ちわびる妻子はいないけれど、江戸が懐かしくなり、草津湯治もそこそこにして帰郷する道中。

ふさぐ気の草津出ればふところも さみしく夏の旅ぞものう哉 (でいいのかな?ものうやが意味不明)

北八は、お金がなくても旅はなんとかなるさという気持ちですが、弥次さんはふさいでいるので、どうしたのか聞くと、「もう江戸へ行く路用しか残ってないし、湯治場で上方者にやった菓子の三匁を棒に振ったことは死んでも忘れねェ」などと弥治郎はケチなことをいつまでもグチグチ言っているので、北八は呆れます。

草津を出たときはあんまり気がせいていたので、手水を使うのを忘れていたことに気付きます。すると綺麗な川があったので、そこで口をすすぎ顔を洗いました。弥次さんが手拭があるはずだと北八に言いますが、北さんはないと答えます。そんなはずはないと弥次さんは北八の手拭を取って、顔を拭きますが、よく見ると紐がついています。手拭に紐がつているわけがないので褌で顔を拭いてしまったことに気がついて、弥次さんは北八の褌を川へほかってしまいました。褌は流れていって、水車にひっかかったので北さんが行って取ろうとするも、水車が回ってなかなか取れず、ついに北さんは川の中へ落っこちてしまいました。褌は取れましたが寒くて青ざめる北さん。

ふんどしをまわしというもことわりや 水の車につれてまわれば (これは自信あり)

近所の人達が走ってきて、ある親仁が怪我はないかと聞きます。「この男が手拭を洗おうとしたら川に落として、水車にひっかかったのを取ろうとして落ちた」と弥次郎が説明します。親仁は「この川は村の用水で、呑み水だから洗いものをしちゃいかんのだ」と言って手拭を奪い取り「これは手拭じゃない」と言うので、北さんが「手拭だ」と言い張るも、「インネ、コリヤァふんどしだ」と言われて北八は認めましたが、「通りがかりの旅人だから知らなかったんだ」と弁解します。ところが親仁は村の取り決めだからと庄屋へ連れて行くと言い、若者がひったてに来たので、北さんがまごまごしていると、弥次さんが「旅のものだから了見してくんなせへ」と謝り許してもらいました。

「弥次さんが人の褌を川へ放り捨てておいて、おれをとんだ目にあわせた」と北さんは怒りますが、弥次さんは「おれは褌で顔を拭かされたんだからお返しだ。ハハハハ」と言い返します。「草津では宿の膳椀を褌で拭いてたじゃねえか」「あれはまだ一度もしめてない褌だからだ」「いくら新しくても、尿瓶で茶は沸かさないじゃないか」などと言い合いになります。

草津から高崎へ歩いているつもりが、淋しい道になってきたので、2人は道を間違えたことに気づきます。大戸宿で泊ろうと思っていたのが、その道は大戸へは行かないし、日も暮れてきたのでどこか人に頼んで泊らせてもらうことにしました。人に尋ねて、泊めてもらえる家に行きます。その家には、女房と女の子と男の子がいました。騒がしいうえ、汚い(衛生的に)ので、忌々しい家に来てしまったと思う2人。食事を出してくれますが、食べる気がしなかったので布団を出してもらい寝ました。

その後、亭主と村の者が囲炉裏端で話をしているのを、2人は覗いて聞いていました。

※亭主と女房と村の親仁が何やらしゃべっている場面が続くのですが、方言が交じるので解読するのが困難。最後は成り行きがわかりませんが、亭主と親仁がもめて、亭主が石臼にぶつかって肝を潰して、石臼は弥次郎があんまり寒くて石臼をきて寝ようとして(?)転がったと言う。と石臼が囲炉裏の中へ転がって灰だらけになってしまった。

『続膝栗毛十一編』上 終

一九は草津温泉から伊香保経由で中仙道高崎へのルートを行ったのかもしれませんが(表紙裏に拾遺集の伊香保の沼の図が描かれている)、弥次郎と北八は大笹道大前から信州街道(現・国道406号)を歩く予定が道に迷い、どうやら現・国道145号を郷原宿を経由して榛名山の北西から榛名山へ登り、南下下山して信州街道草津道室田宿へ出て中山道高崎宿へ向かったようです。