中国紀元前2000年から紀元くらいまで駆け足でトリップしてきました。日本は縄文文化時代で、中国も殷の時代から秦の始皇帝が統一するまでの戦国時代。ヨーロッパではエジプト王朝からローマ帝国誕生くらいまで。

天明寛政期の草双紙に出てくる中国の古典・故事・諺も知らないと意味がわかんないので、とりあえず『史記』を読めばいいんだろうと(でも司馬遷著『史記』の全巻読破は時間がかかりすぎるので)愛読書『ものがたり史記』を読み返してみました。

山東京伝の黄表紙に礼記だとか出てきたので、この時代の文化人はこのくらいのことは常識的に知っていたんだろうか、と。もちろん『史記』なんかは現代でも古典中の古典なので文化人は知っていて当然なのでしょうが。

蔦屋重三郎の墓碣銘に「柯理恢廓産業一倣陶朱之殖(かりさんぎょうをかいかくしいつにとうしゅのしょくにならう)」=柯理(蔦重の名)は産業を興して陶朱公に倣って大きくした、という一節があり、陶朱公が古代中国人であるのは解りますがどんなことをした人物なのかは知りませんでした。実は『史記』に登場する有名な英雄なのですが、前に『ものがたり史記』を読んだときは気にも留めてなかったので記憶にありませんでした。

「陶朱公」(=范蠡ハンレイ)の逸話は興味深いです。ただ、陶朱公といえば大富豪を意味する言葉という常識が江戸時代にあったのなら、史記を読んでいない人々もわかる比喩だったのかもしれないな、と思いました。

例えば四面楚歌というのが、敵に囲まれた窮地の状況を指す意味になっていて、何故4方面が楚の歌なのかは重要視されないのと同様に。

天明寛政期の草双紙に出てくる中国の古典・故事・諺も知らないと意味がわかんないので、とりあえず『史記』を読めばいいんだろうと(でも司馬遷著『史記』の全巻読破は時間がかかりすぎるので)愛読書『ものがたり史記』を読み返してみました。

山東京伝の黄表紙に礼記だとか出てきたので、この時代の文化人はこのくらいのことは常識的に知っていたんだろうか、と。もちろん『史記』なんかは現代でも古典中の古典なので文化人は知っていて当然なのでしょうが。

蔦屋重三郎の墓碣銘に「柯理恢廓産業一倣陶朱之殖(かりさんぎょうをかいかくしいつにとうしゅのしょくにならう)」=柯理(蔦重の名)は産業を興して陶朱公に倣って大きくした、という一節があり、陶朱公が古代中国人であるのは解りますがどんなことをした人物なのかは知りませんでした。実は『史記』に登場する有名な英雄なのですが、前に『ものがたり史記』を読んだときは気にも留めてなかったので記憶にありませんでした。

「陶朱公」(=范蠡ハンレイ)の逸話は興味深いです。ただ、陶朱公といえば大富豪を意味する言葉という常識が江戸時代にあったのなら、史記を読んでいない人々もわかる比喩だったのかもしれないな、と思いました。

例えば四面楚歌というのが、敵に囲まれた窮地の状況を指す意味になっていて、何故4方面が楚の歌なのかは重要視されないのと同様に。

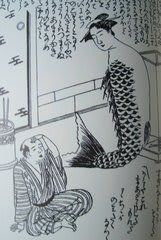

当時流行った女達磨みたい

当時流行った女達磨みたい

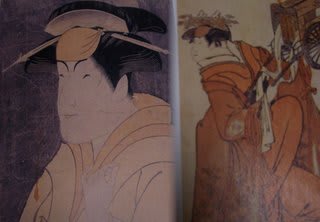

東洲斎写楽画

東洲斎写楽画