尾張藩士 朝日文左衛門重章の屋敷を示した地図

現在の名古屋市東区主税町付近。敷地面積約430坪。

現在の名古屋市東区主税町付近。敷地面積約430坪。

名古屋市博物館から発行されている「城下町名古屋復元マップ」は、幕末(明治元年頃)の地図なので、文左衛門の名前は載っていませんでしたが、名古屋市東区白壁~主税町~撞木町周辺は町並み保存地区になっていて、マンションの敷地に昔の武家屋敷の門を残していたりして、江戸時代の中級武士の住居だった風情を今も忍ばせています。

文左衛門は、年俸に換算すれば下級武士と同程度額ですが、郊外に知行地を所有しており、住んでいる地区から判断しても、中級武士の位だったと考えられます。1674年延宝2年、文左衛門(通称)は朝日定右衛門の長男として生まれました。その6年後、徳川綱吉が将軍になります。文左衛門が日記を書き始めたのは、1691年元禄4年、数え18歳の夏でした。

―六月十三日、予佐分氏へ鑓稽古に行く。夕飯すでに半ば過ぎて重雲乾方に峙ち卒雨忽ちに至る。人々騒ぎ立て、柄を入れ席を捲き、手々に草履を取りて濡れさざらんと欲す。

というのが書き出しです。17歳の少年文左衛門くんは、初めての槍稽古をきっかけに、日記を始めたようです。日記の常套句、その日の天候も述べています。しかし、文左衛門くんの記述は、この後悲惨な事故の報告書と化します。

この夕立は雷と豪雨になり、文左衛門くんは迎えに来た下僕と一緒に帰宅しましたが、雷雨は翌日の明け方まで続きました。そして、日記の日付は変わりませんが、翌日以降に知ったであろう雷雨による事故を、まるで見てきたような筆致で書いています。

―この雷、服部甚蔵宅へ落ちけるとかや。甚蔵奥に八畳敷きの間あり。妻子その内に居す。また壁に添いて長刀を掛け置きたり。その下に一りの娘の幼が居たり。時に雷大いに揮う中に、将して長刀の上へ零(お)ち掛かり長刀に当てそびれて落ちて、火玉暫し廻り遶って、柱に騰りて失せぬ。柱弐本のごとく成りたり。ああ長刀なかりせば、幼女何ぞ災を逃れん。長刀は落ちて少し伸びたりという。(後略)

―また大曽根へも落ちたりと。(中略)雷庭に零ちて、婆が偏身焦れふすぼりて絶え入り(後略)

―大熊庄兵衛足軽、さてさて振雷かなとて戸をあけたれば、雷頂に落ち、脳微塵に砕けて死す。

という雷事故だけでなく、同じ夜に起きた脱獄事件も記述しています。

―同雷の夜、松平権左衛門子源之右衛門、その伯父善左衛門所の籠に居りしが茶碗にて土を掘り逃げ失せたり。(後略)

第1日めから、話題てんこ盛りの日記。このような調子で、彼の日記は災害・事故・事件などのルポに溢れ、21歳で家督を継いで本丸番同心の職を得て、芝居見物や賭博、酒、釣りなど大人の趣味が盛り込まれ、27歳で畳奉行になってからも、おそらく事務方の役得だったのでしょう、藩や中央からの書面や、城内の人事のリストなども丸写ししていました。

時は、犬公方綱吉の時代。尾張藩にも柿渋で染めた羽織を着た監視人がいましたが、民衆は職権乱用の悪行に悩まされていたり、ある日尾張藩江戸屋敷周辺の犬40匹が舟で運ばれてきて藩内に放たれたりしたこともありましたが、江戸の役人のように戦々恐々としていませんでした。文左衛門と仲間たちは、しょっちゅう釣りをしていましたし、鳥なども食べていました。こんな記述も、藩が日記を隠した理由だったかもしれません。

文左衛門の個人的な記述としては、まず食事のメニューや物の価格の細かい記述、好きな芸能については、当代随一の義太夫をそれほどでもないと批評したり、子役を観て帰る客も多いだの皮肉ったり。頼母子(たのもし)会という講の件、一番多いのが仲間たちとの飲み会です。

現代でも飲み会というのはありますが、江戸時代は飲み方が半端じゃなかったみたいです。各人持ち回りのように、招待したりされたりの酒宴で、気分が悪くなると庭に吐いて再び飲んだり、二日酔いで数日臥せってもまた飲みに出かけていったり。明治初期でも、イザベラ・バードが「日本人はいつも酒を飲んでいる」と書いているので、文左衛門の時代が特別だったわけではないのでしょうが、酒酔いによる事件も多かったことが日記を読むとわかります。

悲惨だった話― 親友同士の侍が酔っ払って帰宅途中、1人が何を思ってか脇差を抜いて親友に斬りつけ、斬り付けられた方は酔っているのでよくわからずその場に倒れ、斬った方も自分のしたことがわからずそのまま家に帰って寝てしまいました。近くで見ていた農民が斬られた方を介抱しましたが、翌日死んでしまいました。酔いがさめて、親友を斬り殺してしまった事を知ったその侍は、愕然として自害してしまいました。

泰平といっても帯刀していた時代ですから、刀による殺人や事故は日常的にあったことがわかりました。また、武家は知行地の農民を使用人として雇わなければなりませんが、その使用人と揉めて成敗したとか、主人である侍が使用人を斬り殺したのを別の理由をつけて隠蔽するのは当たり前、といった血生臭い事件も多かったようです。吉良上野介が松の廊下で斬りつけられた事件も、書き留められています。

また、江戸時代の中期には、刀の試し斬りも行われていて、文左衛門が通っていた道場でも、罪人の死体(なので首なし)を持ってきて、「ためし物」と称して斬っていました。文左衛門は、初めてためし物を斬った時、脚か脇のあたりの肉を少し削っただけだったのに、夕食時手が震えて気分が悪くなって医者にかかった、と書いています。

このように、文左衛門は約26年間、種々雑多な情報を随筆のように書き留めていました。この「筆まめ」の性質は父親譲りで、父・定右衛門は尾張藩関係の古書や奇書を筆写した『塵点録』という本を執筆していて、文左衛門38歳の時引き継がされています。こちらは全72冊もあります。コピー機がなかった時代、自分で写すのはさぞ労力のいる作業だったでしょう。閑があるとせっせと筆を走らせていた父の姿を見て育った文左衛門は、「書く」ことは当たり前の感覚だったのかもしれません。そして、父が写していた書物の内容をみて、文左衛門は個人的な観念より、面白い出来事や怪異を中心に記録するようになったと考えられないでしょうか。臆病な文学青年とイメージされる文左衛門ですが、鉄砲を習ったり、怪異に関しては合理的な考えで分析しているので、この時代の人としては、迷信などに捉われない現実的な人物だったと想像します。そして、事件があれば飛んでゆく、旺盛な好奇心の持ち主。病床に臥した母親を看病する優しい息子像。誘われると断われないところもある、人付き合いのよさ。ただ、この意志の弱さが禍して、30代半ばから酒で体をこわし、1717年享保2年12月、水野(愛知県瀬戸市水野?)で孫たちと楽しく過ごした後、29日を最後に日記は途絶え、翌年9月に文左衛門(35歳の時父の名を継ぎ、定右衛門となっている)は亡くなりました。享年44歳(数え45歳)でした。

『摘録鸚鵡籠中記』の下巻の最後に、編注者の解説が載っています。そこに、文左衛門がもう少し長生きしてくれてたらよかったのに、と書いてありました。なぜなら、1716年から将軍吉宗の時代になり、1730年に尾張藩主・徳川宗春が登場するからです。吉宗の逆鱗に触れて歴史から抹殺された宗春。数少ない(藩民が隠し持っていた)史料からでもわかる、江戸時代で一番楽しそうな時代を、文左衛門だったらどう記したでしょうか。

『摘録鸚鵡籠中記 元禄武士の日記』 朝日重章著 塚本学編注

元禄期1691年~享保2年1717年という長期に亘る日記で、しかも高名でもない一地方藩士の個人的な日記が、筆者が没した後も藩によって保存されていたのが奇跡です。それは、『鸚鵡籠中記』の特異な性質によるものだと思います。尾張藩によって写本された37冊の和書は、藩蔵の奥に秘蔵され、昭和40年代になってやっと公開されました。

公開が憚られたのは、幕府や藩への批判や、尾張藩の中央集権に対する反体制的な行動などが書かれていたことが指摘されています。なるほど、文左衛門が物心ついた時、徳川綱吉が将軍になり、13歳の時には「生類憐みの令」が発令され、彼の青年期は綱吉統治の時代だったので、不平不満がでていたのも無理ありません。誰に見せるわけもない日記ですから、思ったことが正直に書いてあります。彼は将軍を「大樹」と書いていますが、(徳川家康生誕の地・岡崎にある大樹寺に由来するのか、後漢書の大樹将軍からとったものか?)敬って書いているようには感じませんでしたし。

徳川家がこの日記を公けにしずらかったのは、こういう理由だったと思いますが、尾張藩がわざわざ祐筆に清書させてまで保存していたのは、別の理由があったと思います。

原著『鸚鵡籠中記』から満遍なく記事を摘出して編集された『摘録鸚鵡籠中記』を読んで驚いたのは、災害に関する記述でした。日記というものは、大抵その日の天候を記入するものです。『名古屋叢書続編』の原文を見ても、天気しか記していない日も多くあります。江戸時代は火事が多く、日記には尾張藩の火事だけでなく江戸の大火事などの記述(伝聞記事)も詳細に記述してあり(城の堀にかかる橋の被害状況や死負傷者の数など)、地震などの天災にしても、事細かに記してあります。

こういう事象を日記に書く時、日にちを間違えることはめったにないと思います。それが関東から帰着した人からの伝聞であっても、1年も2年も違うことは有り得ません。私が不思議に思うことは、この日記の元禄16年(1703年)11月に名古屋で大きな地震があって、壁など剥がれたりしましたが、余震が続いたので外で寝る者が多かったと書いてあり、江戸や神奈川でも大地震と津波が起こり、もっと被害が大きかったことが数ページにわたって書いてあるにもかかわらず、私の手元にある日本史年表には、1703年前後に大地震の記載がないことです。その4年後に起きた富士山の宝永の噴火については、どちらも合致しています。

元禄16年の大地震(現代では元禄大地震と呼ばれ、震源地房総半島南端、M7.9-8.2推定)は、幕府の公式記録がどうなっているのかわからないので、全くの推測ですが、この頃は綱吉の死亡説だとかよくない噂がたっていた時期なので、不吉な災害は記録に残したくなかったのかもしれません。

不吉というのも、この大地震は神奈川や江戸から帰着した人々からの話を書いたものも含まれているのですが、そこに「光物3つ」「光物現る」「光物品川方面へ」という目撃談がでてくるのです。さらに、地震の数日前の日記に、流れ星がよく見えたという記述もあります。地震なのに光物?もしかしたら、光物は隕石で、地震は隕石の衝突によるものだったのか?と色めきたちましたが、その後も大きめの余震が続いたとあるので、隕石による可能性は低そうです。では、オーロラ?1703年に巨大な太陽フレアが発生したのかどうかは解らないですが、もしそうなら、世界規模で何かあったと思われますが…。巨大地震に伴う発光現象というものがあるそうですが、鸚鵡籠中記には光物が何色でどんな形かなど詳細が書いてないので、判断できません。(太陽フレアと地震は関係あるそうです。)

このように、一概に日記とはいっても、文左衛門の日記はルポルタージュの要素も多く(富士山の宝永の噴火は、図入りで書いてあります。)、尾張藩の官僚たちも、貴重な資料として記録する必要性を感じたのではないでしょうか。現に、このおかげで元禄大地震の事実が伝わっているのですから、文左衛門の予期しなかった功績でしょう。

災害について触れている書物では、鴨長明『方丈記』があります。この場合は、「人生のはかなさ」を強調させる効果を狙って書いたような記述ですが。

日記は自己満足の世界ですから、本来ならば仕事や愚痴などで溢れそうなものです。しかし、文左衛門の日記は、殺人事件、事故やエンターテイメント、イベント、行楽、仕事関係、仲間付き合い、藩政、家族など豊富な話題を、まず感情的にならずありのままに記し、冷静な考えや批判を付け加えただけに留めています。観念的・哲学的なことをくどくど書いていない(そういう箇所もあるのかもしれませんが)ところから、この人は、現代だったら新聞記者になっていたんではないかと思います。

小説『元禄御畳奉行の日記』には、仕事(畳奉行)に関することがほんの少ししか記述がない、と云う理由から、文左衛門が仕事に興味がなかったように思われていますが、実際、泰平の江戸時代は武士の仕事がなくて、1人でする仕事を数人で分担していたくらい暇だったそうです。しかも月に数日しか出勤日がなければ、何か特別なことがない限り日記に残さないのは普通だと思います。といっても、仕事の時は何が楽しみかといえば弁当の時間で、それについてはちゃんと記しています。また、京都に出張した折は、取引先からの接待で、遊んでばかりいるように思われますが、当時はそれは当たり前で、何も文左衛門だけではなかった筈です。文左衛門はたまたま酒や遊行が好きだったから、接待もそういう方面が多かったのでしょう。

むしろ、出張中も日記を怠らなかったばかりか、不在中の名古屋で起こった出来事も記述していたのが、真面目というか使命感が強いといいましょうか。使命感?酒で体をこわし、筆が持てなくなる時まで日記を書き続けた文左衛門の思いとは、何だったのでしょうか。

『元禄御畳奉行の日記 尾張藩士の見た浮世』神坂次郎著

他人の日記というものは、何故か覗き見したくなりませんか。大概、個人的すぎて期待したほど面白くないのですが、稀に『アンネの日記』みたいに面白い内容のものも存在します。以前読んだ『幕末下級武士の絵日記』は、ヴィジュアルとして当時のお侍さんの日常が遺されていて、史料としても貴重だと思いました。

私が江戸時代の庶民生活に興味を抱いたのも、幕末の豪商奥様グループが九州から伊勢神宮~東北~江戸を周遊した、旅行日記を現代の女性作家が編集まとめた本を読んでからでした。これは、日記の原文は大した内容ではないのですが、作家の想像力や想い入れで膨らませてあり、当時の女性の旅事情などが面白おかしく書いてありました。得てして、昔の日記は箇条書きみたいなものが多いらしく、それを現代の書籍にする場合、翻刻しただけでは一般読者には意味が伝わらず、編者が手を加えなければ読めません。同じように、現代の作家が紹介してその名を世間に知られ、ベストセラーになった日記があります。

『元禄御畳奉行の日記 尾張藩士の見た浮世』は、江戸時代元禄期の尾張藩中級武士の1人、朝日文左衛門重章が17歳(数え18歳)から44歳で没する前年まで約26年間つけていた日記『鸚鵡籠中記』を、作家神坂次郎氏が独自の視点で編集解説した本です。原文を引用しつつ、赤裸々に書かれた朝日文左衛門の趣味・嗜好に焦点を当てて、小説風に仕上げてあるので面白く、ラジオドラマやお芝居、漫画になったりしています。おかげで、うだつの上がらなかった地方藩士が、現代でスポットライトを浴びるに至ったといっても過言ではないでしょう。ちょっとネットで検索しても、彼と彼の日記に関する事を書いている記事がたくさんでてきます。

神坂氏の小説がヒットしすぎてしまったせいでしょうか、文左衛門=出世欲もなく、酒・博打・女遊び・釣りが趣味で、恐妻に悩まされた不良文学武士、というトホホなキャラクターという印象が多いようです。神坂氏の本では、文左衛門のそういうところだけを面白く強調してあるので、そんな風に読み取れます。特に、誰に警戒したのか、女遊びの箇所を暗号めいた漢字で記してあった所などは。

引用してある原文はそれほどトホホな印象を受けなかったので、原著『鸚鵡籠中記』を読んでみようと、『名古屋叢書続編』第9~12巻を図書館で見てみました。翻刻はしてありますが、途中漢文で書かれていたり、とにかく膨大な量なので、一見して読破は無理だと諦めました。代わりに手頃な本がありました。『摘録鸚鵡籠中記 元禄武士の日記』という、原著から年代順に記事を選び翻刻編集したもので、こちらは編者の私情は入っていません。「摘録」といっても要点をまとめたものではないので、これで全てがわかることもないのですが、摘出の偏りが少ないようなので、日記の全体像と、朝日文左衛門重章の人間像も、その記述から捉える事ができました。

"anton corbijn:inside out"

a klaartje quirjn's film 2012

a klaartje quirjn's film 2012

ポップからへヴィまでジャンルにこだわることなく、第一線のミュージシャンを被写体にしてきた音楽フォトグラファーの軌跡を収めたドキュメンタリー映画『アントン・コービン:伝説のロック・フォトグラファーの光と影』を観ました。

アントン・コービンと言ってピンとこない人でも、写真を見れば、「ああ、この写真、この人が撮ってたんだぁ」と思うはず。デヴィッド・ボウイのフンドシ写真とか。映画は、アントンが30年以上にわたって撮ってきた有名アーティストたちの写真を、ざっと見せることで、彼がどんな写真家であるか説明します。U2は彼の顧客のトップ・リストに上がっていますが、メタリカやビートルズのメンバー(故ジョージ・ハリスンとか)まで撮っていたとは知りませんでした。

監督は、アントンと同郷オランダ人のクラ-チェ・クイラインズという女性。4年間密着取材して撮った映像は、膨大な量だったと思いますが、巧みに90分弱にまとめてありました。

ロック・フォトグラファーという裏方職人の表の顔(仕事中)と裏の顔(オフ)とは?華やかなショウビズの世界で、どんな風に働いているのか?セレブのパーティやらなにやらで、おいしいおこぼれもあるんじゃないの?長身で、若い頃は結構イケてたし…。などと週刊誌の芸能ニュースを読むような好奇心もあったのですが、すぐ否定されました。

アントンが多くのミュージシャンに支持される理由は、クライアント(被写体となるミュージシャン)が「こんな感じがいいな」と漠然と思っているような画像に撮ってくれるから、だそうです。U2のボノは「写真の自分になりたい」とまで言ったそうです。確かに、アントンに撮られた被写体は、かっこいいんですが嫌味がありません。そこには、彼自身の性格が投影されているかのようです。ダークでシリアスなトーン、適度な緊張感と安堵感のバランスがとれたアングル。映画で、オフのアントンが自己について語っていて気付きましたが、彼の写真の特徴は、彼の性質そのものだと思いました。真面目serious―パーティは苦手、どこにでもいそうな仕事人間、といった感じです。そうはいうものの、ショウビズの世界でそんなにストイックでいられたの?映画の中には、一緒に仕事をしたミュージシャン達のインタビューも挿入されています。

当たり障りの無い中で、付き合いの長いデペッシュ・モードのマーティンだけが、おちゃめなエピソードを暴露してくれました。2人の居た場所は、久しぶりに訪れたビリヤード場。マーティンはTシャツに短パンというリラックスしすぎな格好で、さりげなく「こんなこともあったよね」とアントンの若気の至りを暴露すると、アントンは真っ赤になって照れ笑い。このドキュメンタリー映画の中で、唯一、彼の「素」が垣間見れたショットでした。

さて、メンバーが3人になってから曲作りのマーティンへの比重が重たすぎるのか、デイヴ作の曲も増えて、今回は5曲。そしてマーティンとの共作が1曲。先行シングル『Heaven』がアコースティックピアノをフィーチャーした、暗くて重たいノスタルジックな曲だったので、私の好きなDM路線かと思っていたのですが、全曲新曲にもかかわらず、以前聞いたことあるような―BROKENは最初A QUESTION OF TIMEですし―メロディが耳に付くのは、私だけでないでしょう。こういった現象は、長く続いているバンドにはよくある事ですが、今作はサウンドの面でも80・90年代の音、それも2nd『A Broken Frame』とか3rd 『Construction time again』のような初期の音が散りばめられていたので、無性に1stから6thまで聴きたくなり、ひっぱりだして聴いてしまいました。

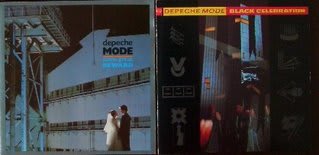

左:2nd 右:3rd ジャケ写:M.アトキンス

左:2nd 右:3rd ジャケ写:M.アトキンス そこで思いました。まさか作曲者のマーティンが昔の曲を忘れてるわけないですし、仮にそうだとしても他の人が「これ、あの曲に酷似してないか?」くらい言うでしょうから、これは故意にやっているのではないか、と。全作持っているファンは、懐かしのサウンドに胸がキュンとなり、『Violator』以降のファンは古いアルバムを買い求めて聴くかもしれない・・・そんな効果を狙って?

左:4th 右:5th ジャケ写:M.アトキンス

左:4th 右:5th ジャケ写:M.アトキンスこの頃のスリーブ・フォトは、マーティン・アトキンス氏で、2ndと3rd に写ってる人物はmuteレコードの社長・ダニエル・ミラー氏です。泣きのメロディとハンマービートの融合が絶妙なエレポップを確立した『some great reward』、現在のDMには欠かせないオカルト的ゴシック・サウンドを打ち立てた『Black Celebration』、その延長上にある『music for the masses』、アメリカで成功を射止めた『101』。ここが頂点だと私は思いました。正直、アメリカへ渡った後の『Violator』は余り聴く気が湧かない作品でした。ジャケ写をアントン・コービンに変えたのも『101』からで、マーティンはアントンの映画で「とにかくアイドル的な印象を排除したかった。アントンの写真はシリアスだろ?」と語っていました。確かに、アントンのジャケ写は、DMの妖しいダークな面を全面に出したもので、その後の宗教的なサウンドとシンクロしていました。では、M.アトキンスの写真がアイドル的か、といえば、こちらはDMというメンバーのイメージというよりは、アルバムの音を連想させる冷徹な印象のアート作品だと思いますが。

ジャケ写も変わり、時代も変わって音も変化しましたが、『songs of faith and devotion』の後アラン・ワイルダーが脱退し、3人になってしまった『ULTRA』『exciter』は、なんとか穴埋めできていたので、アランの脱退はさほど影響なかったのかと、いままで思っていました。しかし、今作『Delta Machine』を聴いて、そうでもなかったと感じました。Delta Machineの気持ち悪くなるようなリズム、単調で粗いリズム。前作『sound of the universe』でも感じてましたが(11枚目のアルバムだけは持っていません)、今回はひどいです。パーカッションなどのアレンジもやっていたアランがいないからか、と思ってしまいます。これが今のエレクトロニカだ、といわれてしまえば仕方ないですが。だとしたら、今のサウンドは「詰めが甘い」音が多いのかな、と思います。

残念です。