昭和48年9月、石田和雄先生と第23期王将戦です。

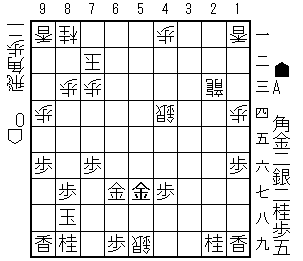

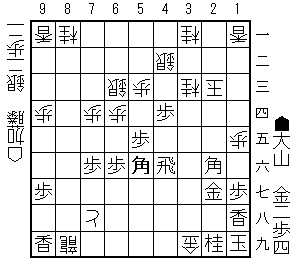

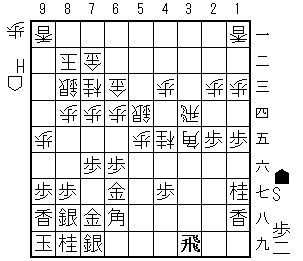

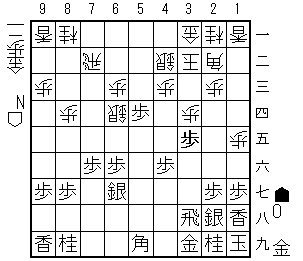

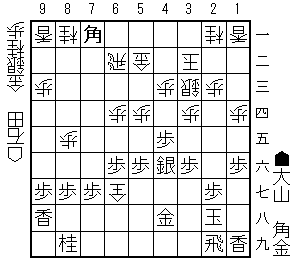

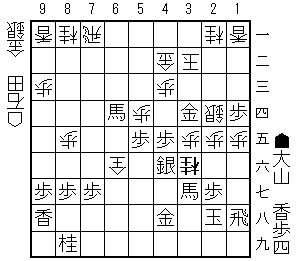

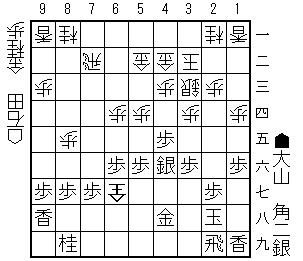

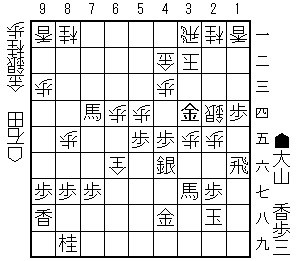

大山先生の四間飛車に石田先生は棒銀。石田先生は急戦が多かったと思います。

大山先生は得意のツノ銀から袖飛車。これを指すのは大山先生くらいです。玉が薄いので真似されません。

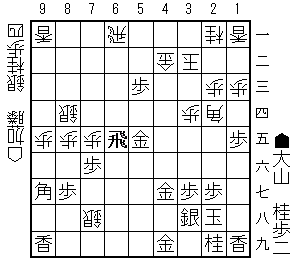

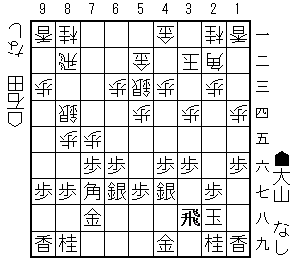

大山先生としては右から攻める(といっても単純ではないですが)ので左は低く受けます。

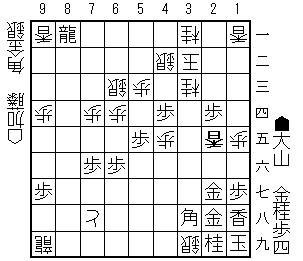

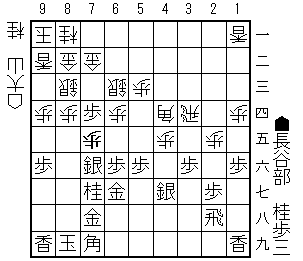

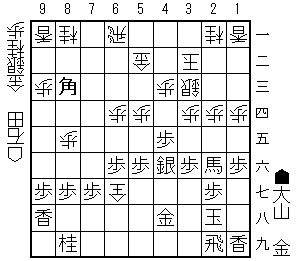

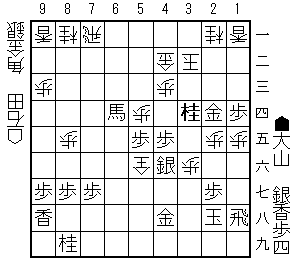

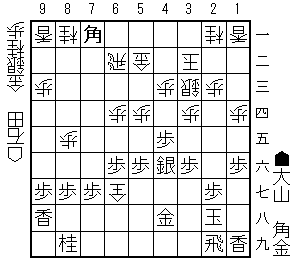

角を転回し、ここで石田先生の13角がよかったかどうか。74飛~73桂としたかった気がします。

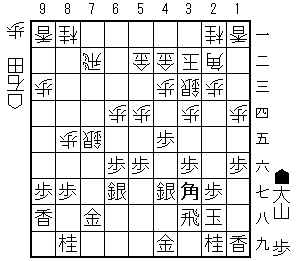

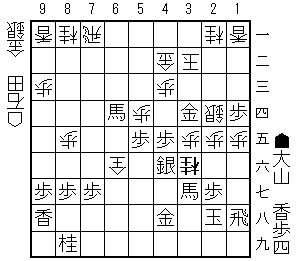

46角とぶつけて角交換。

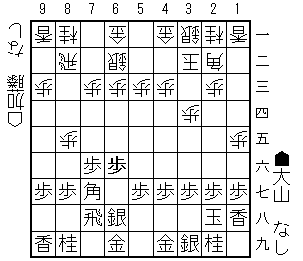

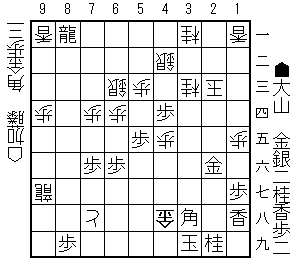

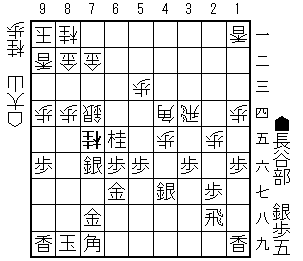

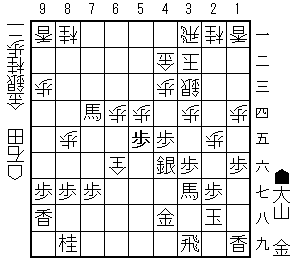

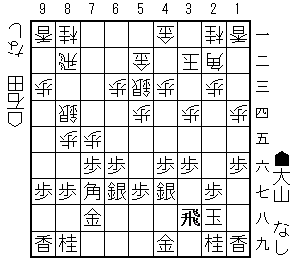

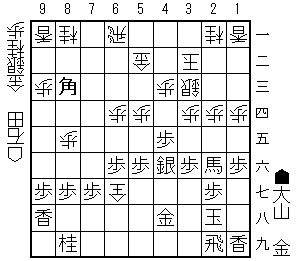

左は低く受けて

角、銀と打ちこまれたら危なく見えるのですが

2枚換えで済めば互角のわかれです。

割打ちから馬を作れば2枚換えの損は減ります。

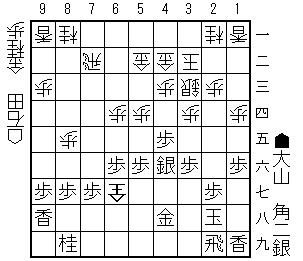

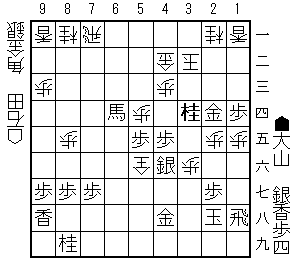

さらにもう一枚。これで大山先生が指しやすくなりました。

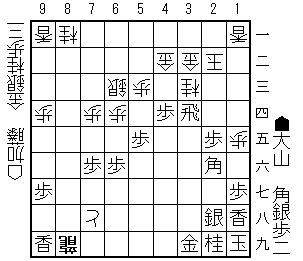

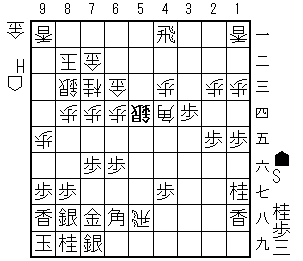

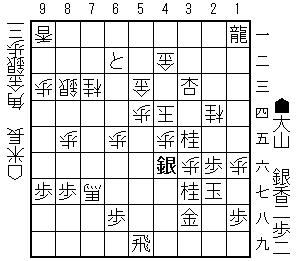

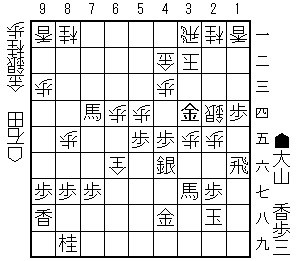

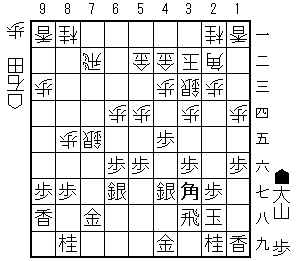

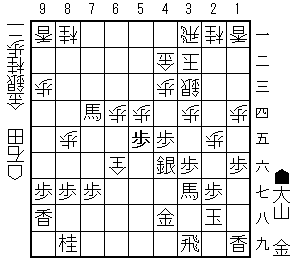

馬筋を生かした味の良い手です。ここで石田先生は端を攻めたのですが、どうにかして66の成銀を活用するほうが正しいのでしょう。馬2枚に対して66成銀と持ち駒銀桂が同等以上の働きがなければいけません。

端を攻めれば相当に見えるのですが、大山先生は受ける方針です。

飛車を使い端を受けるのは怖いのですが、馬があるから飛車は渡してもよいという考えです。

一度35歩として(これが怖い手です)24銀に14桂が手順です。これなら14同香しかありません。

35の位を取られても空間に金を打てば少し大山先生がよいようです。でもここで33銀打ならまだ長かったはず。

71飛は疑問手、さらに桂打は勢いですが

あっさり取って銀を払い桂馬を打てば受けがありません。

13角と出て46角から交換になったら大山先生が有利になりやすいのでしょう。2枚換えは2枚持ったほうがいいのですが、馬を作ればそうとも言えません。

まだ20代の石田先生をうまくあしらって攻めさせ、軽く反撃を決めたという将棋です。大山先生の手に無理がありません。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山9段

後手:石田和雄6段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 7八銀(79)

4 3四歩(33)

5 6六歩(67)

6 6二銀(71)

7 6八飛(28)

8 5四歩(53)

9 4八玉(59)

10 4二玉(51)

11 3八玉(48)

12 3二玉(42)

13 2八玉(38)

14 5二金(61)

15 3八銀(39)

16 1四歩(13)

17 1六歩(17)

18 4二銀(31)

19 6七銀(78)

20 7四歩(73)

21 4六歩(47)

22 8五歩(84)

23 7七角(88)

24 7三銀(62)

25 7八金(69)

26 5三銀(42)

27 3六歩(37)

28 8四銀(73)

29 4七銀(38)

30 7五歩(74)

31 3八飛(68)

32 4四銀(53)

33 5九角(77)

34 7六歩(75)

35 同 銀(67)

36 7二飛(82)

37 6七銀(76)

38 7五銀(84)

39 5六歩(57)

40 4二金(41)

41 9八香(99)

42 6四歩(63)

43 4五歩(46)

44 3三銀(44)

45 3七角(59)

46 1三角(22)

47 4六角(37)

48 同 角(13)

49 同 銀(47)

50 7六銀(75)

51 7七歩打

52 6七銀成(76)

53 同 金(78)

54 4七角打

55 3九飛(38)

56 5八銀打

57 4八金(49)

58 2九角成(47)

59 同 飛(39)

60 6七銀成(58)

61 6一銀打

62 6二飛(72)

63 5二銀成(61)

64 同 金(42)

65 7一角打

66 6一飛(62)

67 2六角成(71)

68 2四歩(23)

69 8三角打

70 3一飛(61)

71 7四角成(83)

72 4二金(52)

73 3九飛(29)

74 2五歩(24)

75 3七馬(26)

76 6六成銀(67)

77 5五歩(56)

78 1五歩(14)

79 同 歩(16)

80 1七歩打

81 同 香(19)

82 2四桂打

83 1九飛(39)

84 1六歩打

85 同 香(17)

86 同 桂(24)

87 同 飛(19)

88 1二香打

89 3五歩(36)

90 2四銀(33)

91 1四桂打

92 同 香(12)

93 同 歩(15)

94 3五歩(34)

95 3四金打

96 7一飛(31)

97 6四馬(74)

98 1五歩打

99 1八飛(16)

100 3六桂打

101 同 馬(37)

102 同 歩(35)

103 2四金(34)

104 5六成銀(66)

105 3四桂打

106 投了

まで105手で先手の勝ち

大山先生の四間飛車に石田先生は棒銀。石田先生は急戦が多かったと思います。

大山先生は得意のツノ銀から袖飛車。これを指すのは大山先生くらいです。玉が薄いので真似されません。

大山先生としては右から攻める(といっても単純ではないですが)ので左は低く受けます。

角を転回し、ここで石田先生の13角がよかったかどうか。74飛~73桂としたかった気がします。

46角とぶつけて角交換。

左は低く受けて

角、銀と打ちこまれたら危なく見えるのですが

2枚換えで済めば互角のわかれです。

割打ちから馬を作れば2枚換えの損は減ります。

さらにもう一枚。これで大山先生が指しやすくなりました。

馬筋を生かした味の良い手です。ここで石田先生は端を攻めたのですが、どうにかして66の成銀を活用するほうが正しいのでしょう。馬2枚に対して66成銀と持ち駒銀桂が同等以上の働きがなければいけません。

端を攻めれば相当に見えるのですが、大山先生は受ける方針です。

飛車を使い端を受けるのは怖いのですが、馬があるから飛車は渡してもよいという考えです。

一度35歩として(これが怖い手です)24銀に14桂が手順です。これなら14同香しかありません。

35の位を取られても空間に金を打てば少し大山先生がよいようです。でもここで33銀打ならまだ長かったはず。

71飛は疑問手、さらに桂打は勢いですが

あっさり取って銀を払い桂馬を打てば受けがありません。

13角と出て46角から交換になったら大山先生が有利になりやすいのでしょう。2枚換えは2枚持ったほうがいいのですが、馬を作ればそうとも言えません。

まだ20代の石田先生をうまくあしらって攻めさせ、軽く反撃を決めたという将棋です。大山先生の手に無理がありません。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山9段

後手:石田和雄6段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 7八銀(79)

4 3四歩(33)

5 6六歩(67)

6 6二銀(71)

7 6八飛(28)

8 5四歩(53)

9 4八玉(59)

10 4二玉(51)

11 3八玉(48)

12 3二玉(42)

13 2八玉(38)

14 5二金(61)

15 3八銀(39)

16 1四歩(13)

17 1六歩(17)

18 4二銀(31)

19 6七銀(78)

20 7四歩(73)

21 4六歩(47)

22 8五歩(84)

23 7七角(88)

24 7三銀(62)

25 7八金(69)

26 5三銀(42)

27 3六歩(37)

28 8四銀(73)

29 4七銀(38)

30 7五歩(74)

31 3八飛(68)

32 4四銀(53)

33 5九角(77)

34 7六歩(75)

35 同 銀(67)

36 7二飛(82)

37 6七銀(76)

38 7五銀(84)

39 5六歩(57)

40 4二金(41)

41 9八香(99)

42 6四歩(63)

43 4五歩(46)

44 3三銀(44)

45 3七角(59)

46 1三角(22)

47 4六角(37)

48 同 角(13)

49 同 銀(47)

50 7六銀(75)

51 7七歩打

52 6七銀成(76)

53 同 金(78)

54 4七角打

55 3九飛(38)

56 5八銀打

57 4八金(49)

58 2九角成(47)

59 同 飛(39)

60 6七銀成(58)

61 6一銀打

62 6二飛(72)

63 5二銀成(61)

64 同 金(42)

65 7一角打

66 6一飛(62)

67 2六角成(71)

68 2四歩(23)

69 8三角打

70 3一飛(61)

71 7四角成(83)

72 4二金(52)

73 3九飛(29)

74 2五歩(24)

75 3七馬(26)

76 6六成銀(67)

77 5五歩(56)

78 1五歩(14)

79 同 歩(16)

80 1七歩打

81 同 香(19)

82 2四桂打

83 1九飛(39)

84 1六歩打

85 同 香(17)

86 同 桂(24)

87 同 飛(19)

88 1二香打

89 3五歩(36)

90 2四銀(33)

91 1四桂打

92 同 香(12)

93 同 歩(15)

94 3五歩(34)

95 3四金打

96 7一飛(31)

97 6四馬(74)

98 1五歩打

99 1八飛(16)

100 3六桂打

101 同 馬(37)

102 同 歩(35)

103 2四金(34)

104 5六成銀(66)

105 3四桂打

106 投了

まで105手で先手の勝ち