白川公園は名古屋の中心地に近く、市の科学博物館や美術館、グラウンドなどを備えた公園である。

この公園は、けっこうおおきな樹木もあり、うっそうとした箇所もあって歴史を感じさせる面もあるが、その実、さほど古い公園ではない。

戦前は普通の街並み(白川町)であったが、名古屋大空襲の折り焼け野原となっていたものを、戦後進駐してきた米軍によって接収された歴史を持つ(1945年)。

その後、そこはキャッスル・ハイツと言う米軍の住宅地となった。いわゆるアメリカ村である。

私がそこをはじめて訪れた時、まだそこは、鉄条網で囲まれたアメリカ領であった。ほどよい間隔をもって建てられた住宅群は、白い板壁に緑の柱と言った典型的なアメリカンカラーのもので、それらが芝生に囲まれていて、その芝生の上には、子供のための遊具やブランコなどがしつらえられていた。

そして、いかにもアメリカンといった子どもたちが、甲高い英語(当たり前か)で遊び回っていた。

このエリアで、黒人を見た記憶はあまりない。当時の将校用の住宅地であったのだろうか。

私たち敗戦国の「現地人」は、鉄条網の外から戦勝国アメリカの生活様式を珍しげに眺めているのだが、あまり長い間佇んでいると、銃を持って巡回しているMPたちが近づいて来て、威嚇するのであった。

まさか撃ちはしまいとは思うのだが、その頃、どこかの米軍練習場で、薬莢を拾うおばさん(金属が貴重な収入源だった)を、「ママさん、カムオン!」と呼び寄せておいて撃ち殺すという事件があったりして、結構恐いものがあった。

このアメリカ村は日本が51年のサンフランシスコ条約で独立した後も続くのだが、1958年、やっと日本側へ返還されることになり、その後に作られたのがこの公園なのである。

だからこの公園の歴史は約半世紀ということになる。

その後、冒頭に述べたような諸施設が整えられるのであるが、バブルの崩壊期のころから、この公園と隣接する「百メートル通り」の中央分離帯は、いわゆる路上生活者のメッカとなった。いわゆるテント村の出現である。

市の美術館の近くに貼られた幾つかの青テントのひとつには、明らかに時計マニアの人が住んでいて、そのテントの回りには様々な形状の時計が飾られ、近くの樹木には複数の柱時計が掛けられていた。

森の中の柱時計群は、まるでメルヘンかダリの描く絵のような感じがしたものだ。

しかし、2005年、機動隊も動員した大がかりな撤去作業により、彼らの全ては排除されることとなった。

今、公園は静謐である。

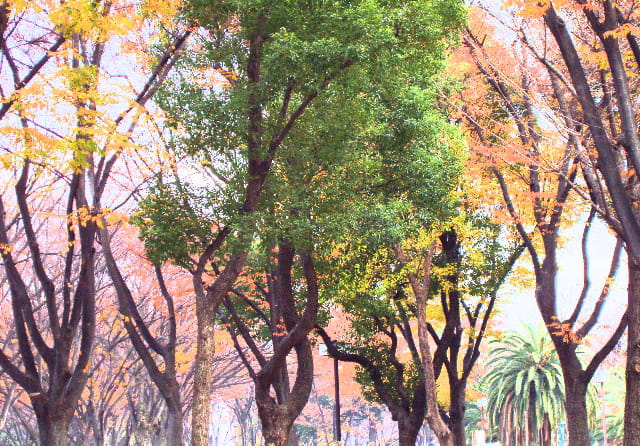

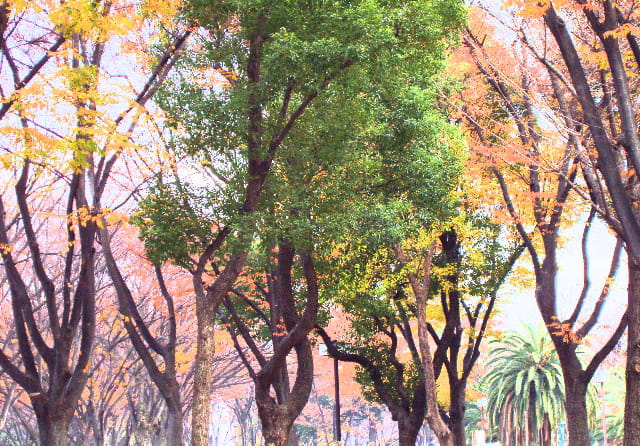

しかし、樹間を透かして見ると、戦火に炎上する街並み、占領、そして接収、その後の高度成長、その崩壊による格差の拡大とテント村、それを排除して進む社会的不公正のの隠蔽などという歴史のエポックがほの見えるのではなかろうか。

その意味では、私の写真は幾分きれいごとに過ぎるのかも知れない。

しかし、これを撮るとき、上記のような想い出が駆け巡っていたことは事実なのである。

*写真はいずれも白川公園にて。 12月8日 開戦記念日に。

この公園は、けっこうおおきな樹木もあり、うっそうとした箇所もあって歴史を感じさせる面もあるが、その実、さほど古い公園ではない。

戦前は普通の街並み(白川町)であったが、名古屋大空襲の折り焼け野原となっていたものを、戦後進駐してきた米軍によって接収された歴史を持つ(1945年)。

その後、そこはキャッスル・ハイツと言う米軍の住宅地となった。いわゆるアメリカ村である。

私がそこをはじめて訪れた時、まだそこは、鉄条網で囲まれたアメリカ領であった。ほどよい間隔をもって建てられた住宅群は、白い板壁に緑の柱と言った典型的なアメリカンカラーのもので、それらが芝生に囲まれていて、その芝生の上には、子供のための遊具やブランコなどがしつらえられていた。

そして、いかにもアメリカンといった子どもたちが、甲高い英語(当たり前か)で遊び回っていた。

このエリアで、黒人を見た記憶はあまりない。当時の将校用の住宅地であったのだろうか。

私たち敗戦国の「現地人」は、鉄条網の外から戦勝国アメリカの生活様式を珍しげに眺めているのだが、あまり長い間佇んでいると、銃を持って巡回しているMPたちが近づいて来て、威嚇するのであった。

まさか撃ちはしまいとは思うのだが、その頃、どこかの米軍練習場で、薬莢を拾うおばさん(金属が貴重な収入源だった)を、「ママさん、カムオン!」と呼び寄せておいて撃ち殺すという事件があったりして、結構恐いものがあった。

このアメリカ村は日本が51年のサンフランシスコ条約で独立した後も続くのだが、1958年、やっと日本側へ返還されることになり、その後に作られたのがこの公園なのである。

だからこの公園の歴史は約半世紀ということになる。

その後、冒頭に述べたような諸施設が整えられるのであるが、バブルの崩壊期のころから、この公園と隣接する「百メートル通り」の中央分離帯は、いわゆる路上生活者のメッカとなった。いわゆるテント村の出現である。

市の美術館の近くに貼られた幾つかの青テントのひとつには、明らかに時計マニアの人が住んでいて、そのテントの回りには様々な形状の時計が飾られ、近くの樹木には複数の柱時計が掛けられていた。

森の中の柱時計群は、まるでメルヘンかダリの描く絵のような感じがしたものだ。

しかし、2005年、機動隊も動員した大がかりな撤去作業により、彼らの全ては排除されることとなった。

今、公園は静謐である。

しかし、樹間を透かして見ると、戦火に炎上する街並み、占領、そして接収、その後の高度成長、その崩壊による格差の拡大とテント村、それを排除して進む社会的不公正のの隠蔽などという歴史のエポックがほの見えるのではなかろうか。

その意味では、私の写真は幾分きれいごとに過ぎるのかも知れない。

しかし、これを撮るとき、上記のような想い出が駆け巡っていたことは事実なのである。

*写真はいずれも白川公園にて。 12月8日 開戦記念日に。

ようこそ。いらっしゃいませ。

マイナーな私のブログの、しかも12年前の記事にコメントを頂きいささか驚いています。

当時、アメリカ村はアメリカ映画のセットのようにそこにありました。私たちは、そこを横目で眺めながら、彼我のカルチャーギャップを実感していました。

とこちゃんさんは、そこを内部からご覧になるという、当時としてはまれなご経験をされたのですね。

またお越しいただき、最近の記事にも、コメントなど頂けたら嬉しく思います。

ありがとうございました。

一宮のお祭りの時、母が作ったかんざしを付け着物姿が可愛いと写真を撮ってもらい、出来たから遊びに来るようにと招待状が届き…少し英語ができるという高校生のいとこと両親と出掛けました。

当時はアメリカ本国に送ってのカラー写真。名刺判位の小さな物でした。

ピカピカのフローリングの床と透きとおった氷の入ったオレンジジュース。

アメリカ村の遠い思い出です。

少し前にエンゼルパークについての観察でも述べたのですが、風景の変貌の中には、人為的な構築物などのそれと、樹木などの植物群の成長があり、とくに後者は、ア、あの樹木が大きくなった分、こちらも年輪を重ねたのだと変に実感させられるものがあります。

大した年輪ではないのですが・・。

近作の川柳です。

年輪の狭いところに住んでいる

まだ、樹が育っていない殺風景な広場だったそうです。母が家に帰らず、真っ赤な顔をしたぐんにゃりした生き物を、ほら貴女の妹よといわれた、上の娘はショックを受けて、公園の白っぽい砂の上に、指でなにやら書いて、半べそをかいたそうです。もうその医院は無く、公園には、奇人と化して、この世を去った建築家の設計になる美術館がちんまりした

姿で建っているそうですね。

私は岐阜の高校生でした。

私に影響を与えた教師たちは、あれは平和なデモへの権力の側からの一方的な攻撃だと言っていました。

しかし、後年、名古屋の学校へ入った折、院生クラスの先輩から、必ずしもそうではなかったのだとその軍事方針との関連を教えられました。

ついでに、矢田川の堤防の数カ所に、油紙に包んだ機関銃の部品が埋められていて、それらを掘り出して組み立てれば、何挺かの機関銃が完成するのだという話も聞きました。

後半については、本当なのか彼のオーバーな与太話なのか確認すべくもありませんでした。

なお、はじめに述べた高校の教師たちは、翌56年のハンガリー事件に際しても、あれはCIAの工作による陰謀で、ソ連とハンガリー人民は、正当にもそれを撃退したのだと説明しました。

でも、私の中に根ざしたソ連へのある種の不信感は完全には拭えず、その後の私の選択を左右するところとなりました。