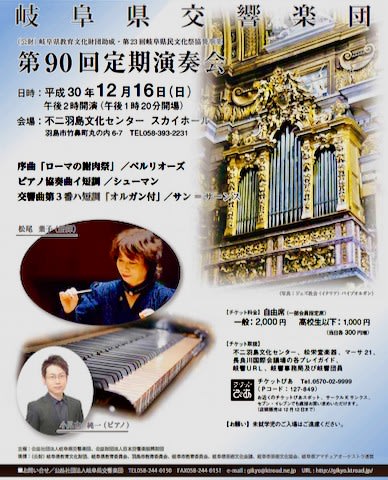

岐阜県には、公益法人の岐阜県交響楽団があり、学校めぐり他、定期公演などでクラシックの普及に努めている。

そしてその他に、県下唯一のプロのオーケストラとして、ウィーン岐阜管弦楽団がある(1991年創立)。経済的にも文化的にも、名古屋の衛星都市化している岐阜の地で、プロのオケを維持してゆく大変さは想像に余りあるものがある。

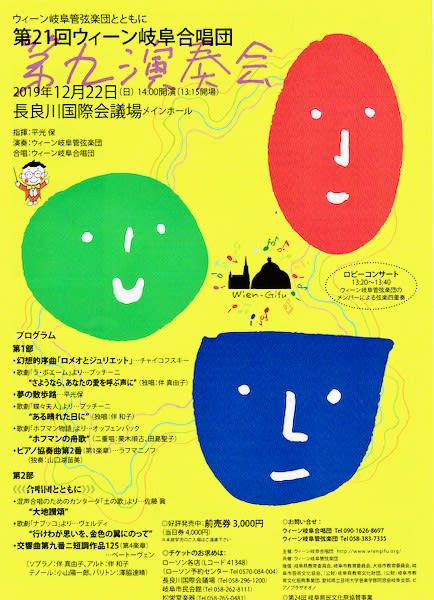

このオケの姉妹組織にウィーン岐阜合唱団がある(1998年創立)。こちらはアマチュアの合唱団で、老若男女メンバーはいろいろである。

この2つの組織を統括しているのは、作曲家にして指揮者の平光 保氏で、サンクトペテルブルクで国立エルミタージュ管弦楽団を指揮したり、ブタペストのバルトークホールでスタンディングオベーションで迎えられた経歴をもつが、なんといっても氏の功績はこの岐阜の地にクラシックを根付かせるような活動を長年続けてきたことだと思う。

そんなこともあって、彼の指揮するコンサートをこれまで10回近く聴いているが、いちばんの思い出は、十数年前、岐阜交響楽団を率いてベートーヴェンの7番を演奏し、第4楽章のクライマックスにさしかかった折、その飛んだり跳ねたりの指揮ぶりの結果、脚に痙攣を起こし、最後はびっこを引いて演奏を続けたことだろう。

彼のこうした音楽魂に、満場の客からは感嘆の拍手が寄せられたのであった。

その彼が、ウィーン岐阜管弦楽団と、ウィーン岐阜合唱団による第九を振るというので、それを今年のコンサートじまいとすることにした。

この取り合わせによる第九は、合唱団員をを飛騨地方や福井県からの参加者も含めて膨らませ、一週間前に「高山千人の第九」を成功させたばかりである。

岐阜での会場は、長良川国際会議場の大ホール「さらさ~ら」で、キャパは1,600人と岐阜県下最大のホールである。

ほぼ満席であった。楽団や合唱団のメンバーが、その縁故をも最大限に利用して集客に涙ぐましい努力をした成果であろう。地方楽団の存続にはそうした努力が欠かせない。そしてまたそれが、クラシックファンの裾野を広めることにもつながる。

プログラムの詳細は述べないが、前半はチャイコフスキーの幻想的序曲「ロメオとジュリエット」に始まり、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の第一楽章のみ(ピアノ:山口湖苗美)。

後半は、混声合唱が入って、歌劇「ナブッコ」(ヴェルディ)より「行けわが思いを、金色の翼にのって」、佐藤眞「大地讃頌」、そして第九(第四楽章のみ)。

こうした楽章をちょん切ったようなプログラムは、その曲に込めた作曲家の表現全体をじっくり聴こうとする向きにとっては邪道と思われるかもしれない。

しかし、こうした聴き方、聴かせ方にも一理はあるのだ。

ひとつは、地方楽団のコンサートとして、この年末にこそ、そのもてるレパートリーの幅や表現力をすべて羅列した集大成にしたいということはよく分かる。

さらにいうなら、こうしてちょん切られた楽章は、それのみでも十分に鑑賞に耐えられる、あるいは、ちょん切ってでも聴きたい、聴かせたいと力をもっているともいえる。

果たせるかな、ラフマニノフも第九も、前半、後半を締めくくるにふさわしい力演であった。

特筆すべきは、アマチュアからなる合唱団が素晴らしかったことだ。それに参加している人たちの情熱、それを豊かな表現にまとめ上げる平光氏の総括者としての力量を讃えるべきだろう。

演奏後にはブラボーの声が飛び交う熱演ぶりであった。

会場の熱気に火照ったまま外に出る。千数百の聴衆がバス停に殺到するのだから混むのは必定と、そこは諦めて別の路線のバスに乗るべく、長良川河畔に沿って数百mを歩く。

折からの冬至、まさに暮れなぞむ長良橋周辺は鵜飼シーズンの夏とはうって変わって静謐な佇まい。

川面へ映り込む金華山と岐阜城、その水面を滑るかのように静かに下る川船が一艘、そしてシーズン中に活躍した遊覧船などが静かに憩う船溜まり。それらが、第九の最終楽章のアップテンポな部分の合唱とオーバーラップして、遠い日のデジャヴをなぞるような少しばかりの感傷をはらんだ懐かしい気分に満たされる。

そして、心のどこかで思う。これは死ぬ瞬間に思い浮かべてもいい風景だなと。