presented by hanamura ginza

連日、蒸し暑い日がつづき、

いよいよ夏本番の天気となっています。

東京では、例年より早く梅雨が明け、

七夕の日には、晴れた夜空を眺めることができました。

平安時代にも清少納言が「枕草子」の中で

「夏は夜。月のころはさらなり。やみもなほ、蛍の多く飛びちがいたる。

また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くも、をかし。」

と記していますが、

現代でも夏には七夕のように、

花火や縁日など「夜」の時間を楽しむイベントが多くなりますね。

また、現代でも蛍の鑑賞が観光地や都内のホテルで催され、

人気を博しています。

蛍は、水、土、空気とすべて良い環境が揃っていないと生きていられない昆虫です。

そのため、自然の少ない都内では、

奥多摩などの一部の地域を除いて

残念ながら見る機会はほとんどないといえるでしょう。

しかし戦前では、都内であっても各地で蛍がみられ、

春の桜のように、夏に蛍を愛でることは、

生活に定着したものでもあり、

縁日でも蛍が売られていました。

蛍は、太古の昔から世界各地に棲息していている昆虫のひとつで、

その数は 2000 種になります。

日本には、その中の 40 種ほどが棲息しています。

ちなみに、東日本の蛍は 4 秒周期で光り、

西日本の蛍は 2 秒周期で光ります。

初夏から夏にかけて成虫した蛍は、

相手を捜すために光りを放ちますが、

種類や雄雌によってその光り方は異なります。

蛍のホは火をあらわし、タルは垂をあらわすということで、

雄が、下にいる雌のもとに光りながら降りる様子をあらわしたものとされています。

文献では、奈良時代に編纂された「日本書紀」にはじめて蛍のことが記され、

「万葉集」にも見られます。

平安時代になると、蛍の鑑賞が貴族たちの間で人気となり、

さまざまな物語や歌に蛍のことが記されています。

在原業平が書いた伊勢物語では、

「はるる夜の星か河辺の蛍かも、わが住むかたの 海人アマ のたく火か」

と詠まれ、

「古今和歌集」 では紀重之 が

「音もせで思いに燃ゆる蛍こそ、鳴く虫よりもあわれなりけり」と

あらわしています。

日本の蛍のなかでよく耳にするものは、

「源氏蛍」と「平家蛍」でしょう。

光り方も含めて大きいのが源氏蛍です。

こうしたよび名は平安朝末期の源平合戦に由来しているといわれています。

雌を探して雄の蛍が飛びまわる情景を「蛍合戦」とよび、

平家に負けて自決した源頼政の魂が蛍となり戦をしているともいわれました。

この「蛍合戦」のように、古来の日本人にとって「光るもの」は、

神秘的なものを感じさせるものでもあり、

蛍の光を魂にみたてた詩や物語が多くつくられています。

江戸時代には、各地に蛍の名所があり、

老いも若きも蛍狩りに行ったようです。

当時描かれた浮世絵にも、

蛍狩りの様子をあらわしたものがあり、

「ほう ほう ほたるこい」というわらべ歌がつくられたのも、

このころです。

着物や帯の意匠にも、蛍が用いられることはありますが、

意匠に用いられたのは江戸時代からで、

その数は蛍の人気に比べ少ないようです。

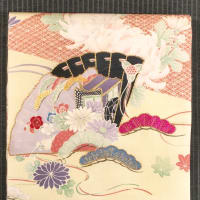

上の写真は

昭和初期頃につくられた絹絽からお仕立て替えした名古屋帯です。

手描き染めで柳に蝙蝠、蛍の絵図があらわされた意匠からは、

夏の夕暮れどきの川辺に吹く涼やかな風さえも感じられます。

作家の池波正太郎さんは

戦前の下町風景をあらわしたエッセイの中で

「夏の夕空にはコウモリが飛び交い、微風に風鈴が鳴り、蚊やりのけむりの香ばしい匂いがして、寝るときには青い蚊帳を釣った。

縁日の夜店で売っている蛍を買ってきて、蚊帳の中へ放し、まるで夢の中の世界へひきこまれるような気分で、青白くたゆたっている蛍の光を眺めていたものだ。」

と書きあらわしています。

この意匠には、まさにその当時、身近にみられていた

夏の風物詩があらわされているのですね。

現在では、みる機会がなくなった情景ですが、

意匠を眺めると当時の情景が浮かんでくるようです。

※上の写真の「柳に蝙蝠と蛍の図 絽 名古屋帯」は 花邑 銀座店でご紹介中の商品です。

●花邑 銀座店のブログ、「花邑の帯あそび」次回の更新は 7 月 24 日(水)

予定です。

帯のアトリエ 花邑-hanamura- 銀座店ホームページへ

↓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます